福利厚生社食サービス22選比較!口コミ評判や導入事例、費用について徹底リサーチ

最終更新日:2024年07月26日

福利厚生の一環で社食サービスを導入しようと検討しているものの、「種類が多すぎて何が良いのか分からない」と悩む方も多いでしょう。そこで、このページでは選ぶ基準として「置き型」「代行型」の2種類に分類しました。

置き型は、冷蔵庫や冷凍庫を社内に常設するタイプの社食サービス。社内での利用のみとなるので、オフィスワークの従業員の割合が多い企業に向いています。

代行型は、提携している飲食店やコンビニなどを社食として使えるサービスで、働く場所や時間帯を問わず利用できるため、外回りやリモートワークの授業員が多い企業に向いているでしょう。

自社のニーズに合った社食サービスを選び、従業員の健康増進やコミュニケーションの活性化に繋げてみてください。

【おすすめ3選】福利厚生の社食サービス比較

様々な福利厚生の社食サービスの中から特徴別におすすめを紹介しますので、参考にしてください。

| サービス |  【PR】OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい) 【PR】OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい) |

【PR】筋肉食堂Office 【PR】筋肉食堂Office |

【PR】食の福利厚生サービス「ESキッチン」 【PR】食の福利厚生サービス「ESキッチン」 |

|---|---|---|---|

| サービスの特徴 | ・全国どこでも導入可能! 対応力で選ぶなら ・専任の管理栄養士が監修。健康経営の一助に◎ ・導入後の手厚いアフターフォローとカスタマイズ体制 |

・メニューは100以上! 飽きのこない社食なら ・高たんぱく低カロリーで健康な食事 ・抜群に美味しいグルメ弁当 |

・初期費用は0円!健康的で美味しい惣菜を1品100円で社員に提供できる ・全国対応!自社での用意はレンジのみ ・メニューは毎月更新!社員を飽きさせない |

| 費用目安 | 要見積り | 企業の負担:1カ月1万円(税不明)~ 単品:150円(税不明)~ お弁当:350円(税不明)~ |

初期費用:無料 基本料金(企業負担):27,500円(税込)~ 1食:100円(税込) |

| 資料(※1) | あり | あり | あり |

※1…キャククルに資料が掲載されているサービスのみダウンロードできます。

【PR】全国対応!冷蔵庫を置くだけコンビニよりお得な福利厚生社食で健康経営が目指せるサービス

OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい/KOMPEITO)

サラダやフルーツ、チキンなど、健康的な食生活をサポートし健康経営実現におすすめな福利厚生社食サービス「オフィスでやさい」をご紹介します。

オフィスでやさいは冷蔵庫設置型のサービスで、配送エリアが幅広く全国に対応。こだわりのフレッシュな野菜・フルーツをコンビニより低価格で提供しており、味にも見た目にもこだわりが感じられる豊富なメニューを展開しています。

画像引用元:OFFICE DE YASAI(KOMPEITO)公式サイト(https://www.officedeyasai.jp)

画像引用元:OFFICE DE YASAI(KOMPEITO)公式サイト(https://www.officedeyasai.jp)OFFICE DE YASAI(KOMPEITO)の特徴

社員の健康維持と満足度アップに貢献するリーズナブルな福利厚生サービス

「OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい)」は、費用を企業が一部負担することによって、従業員が美味しく体に優しい厳選食品を食べられる福利厚生サービスとなっています。

サービス導入企業の従業員であれば、1品100円から野菜や惣菜を購入できるため、従業員の健康的な食事を企業がサポートできます。

こちらのサービスで提供するのは、管理栄養士が監修したこだわりが詰まったさまざまなメニューです。少人数のオフィスから、1,000名を超える企業まで、利用する人数に合わせたプランを選択した福利厚生の導入が可能です。

商品はプラン合計100種類なので、飽きずに利用できる点も特徴のひとつとなっています。

食事をサポートする、という福利厚生メニューを用意することによって、社員のモチベーションの向上・企業の活性化も期待できます。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「OFFICE DE YASAI」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

コンビニよりお得で便利!

100円で社員の健康増進サービス

資料をダウンロードする

こんな企業におすすめ

- 広いスペースが必要なく、比較的リーズナブルな福利厚生サービスを探している

- 社員や従業員の満足度が上がるような健康的な社食サービスで差別化したい

- 女性社員が多い会社なので、新鮮な野菜やフルーツなど栄養面でもこだわりたい

OFFICE DE YASAI(KOMPEITO)を選ぶべき3つの理由

【理由1】専任の管理栄養士が監修した商品の提供

OFFICE DE YASAIのこだわりのひとつが、専任の栄養士が厳選したこだわりの商品を提供している、という点です。同社は農業活性や地域活性を目指している点も特徴であり、全角各地の生産者から食材を仕入れて加工を行っています。

さらに、不足しがちな栄養素素をバランスよく摂取する、という点を目標としていることから、幅広いラインナップの商品を用意。特に日本人に不足しているといわれている食物繊維やミネラル、ビタミンに注目したメニューを提供します。福利厚生として導入すれば、健康経営の強い後押しとなる社食サービスです。

また、新鮮な野菜やフルーツを提供するため、週2回商品をお届け。オフィス内に設置する売り場についても、選ぶ楽しみを感じられるような工夫をして、リフレッシュ感の提供やモチベーションアップにもつなげています。

【理由2】仕入れ先・加工工程にもこだわり

積極的に全国の契約農家から仕入れを行っているOFFICE DE YASAI。同サービス提供する製品のラベルには、産地や生産者もしっかりと明記されている点も特徴のひとつです。

さらに、農村や企業との連携により、野菜や果物の安定供給を実現しています。

また、OFFICE DE YASAIのプライベートブランド生鮮食品においては、酸化防止剤や防腐剤不使用です。オフィスで働く人の体を考えて、製造工程にもこだわりを持っています。

配送された商品が古くなったらどうするのか?という点については、商品の賞味期限 / 消費期限の登録により、基本的には期限が切れる前に回収を行います。

一部引き取りができない場合もありますが、冷蔵庫上でも期限がわかるように表示して、期限切れのものを誤って食べてしまうことを防止しています。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「OFFICE DE YASAI」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

福利厚生と健康経営の一石二鳥

「OFFICE DE YASAI」の

資料をダウンロードする

【理由3】導入後も手厚いアフターフォローを提供

OFFICE DE YASAIでは、導入後のアフターフォローも充実しています。

まず、新鮮な食事を届けるために配達員が毎週商品を配送することや、商品リクエストを毎月受け付けている点、社内での人気ランキングをもとにした入荷商品の調整も可能です。福利厚生として導入したあと、従業員の満足をさらに高めることができます。

さらに、お客さまが入居するオフィスビルの停電情報から生鮮物の入荷を調整することで、食べ物の腐敗を防止するなど、不安なく食べられるように配慮している点もポイントとなってきます。

また、配達員が訪問したときには、商品の補充や回収だけではなく冷蔵庫のメンテナンスも行っています。

OFFICE DE YASAI(KOMPEITO)の費用・プラン

公式HPに記載がありませんでした。費用やプランについて知りたい場合は、「OFFICE DE YASAI」の資料をダウンロードしてご確認ください。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「OFFICE DE YASAI」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

OFFICE DE YASAIの費用や

プラン詳細がわかる

資料をダウンロード

OFFICE DE YASAI(KOMPEITO)の事例

まずは職員の健康から、という考えから導入

小児歯科における導入事例を紹介します。小児歯科であることから子どもの食育について考える立場であり、まずは従業員が健康でなくてはならないという考えからOFFICE DE YASAIのサービスを検討しています。

いくつかのサービスを検討した結果、「健康」という観点と「野菜を主軸に置いている」という点から、OFFICE DE YASAIの導入を決定しました。

導入後は、常に医院の中に食べ物があることから野菜があるといった安心感が得られたこと、また野菜不足が解消できているというメリットを感じられています。院内でとったアンケートを見ても、多くの職員が満足しているという結果が得られた点から、サービスを継続して利用することになっています。

参照元:OFFICE DE YASAI公式サイト導入事例「ゆうみらい小児歯科・矯正歯科」(https://www.officedeyasai.jp/interview/ゆうみらい小児歯科・矯正歯科/)

OFFICE DE YASAIを通じたコミュニケーション

従業員の9割が男性の建設・建築業の企業における導入事例をご紹介します。

導入のきっかけは、昼食の際に従業員がコンビニを利用するケースが多く、健康的な食生活をしているとは言い難い状況だったことです。さらに、社長も従業員の健康を気にかけており、「健康的でかつ会社も福利厚生として支援ができる」といった点から導入が決定されました。

導入後は、事務所勤務の従業員が昼食時に利用したり、現場から戻ってきた従業員が夕方に間食として食べる、という形で利用されています。コンビニに行く手間も省け、さらにOFFICE DE YASAIの商品を通じたコミュニケーションが生まれています。

参照元:OFFICE DE YASAI公式サイト導入事例「株式会社山崎組」(https://www.officedeyasai.jp/interview/株式会社山崎組/)

リモートワーク推奨中でも残ることはほとんどない

ITコンサルティングを手掛ける企業でのOFFICE DE YASAIの導入事例です。

「若い社員が会社を好きになってくれるには」「役に立つ福利厚生はないか」といった点を模索している中で、OFFICE DE YASAIのサービスを知ったことが導入のきっかけとなっています。こちらの企業では、まずお試しプランを導入したところ好評だったため、本契約を結んでいます。

現在はリモートワークが推奨されているため、オフィスには数名しか勤務していないものの、それでも残ることはほとんどなく、「リモートワーク中で食べられないのが残念」といった声もあるように従業員にも非常に好評です。

また、社内にいる従業員が少ないことから、個数調整や賞味期限の短い食品などはストップするなど、柔軟な対応が可能な点も高く評価しています。

参照元:OFFICE DE YASAI公式サイト導入事例「株式会社プログデンス」(https://www.officedeyasai.jp/interview/株式会社プログデンス/)

試験導入後、アンケート結果から正式導入を決定

ガスの製造販売やガス関連機材の販売を行っている企業での導入事例です。こちらの企業では、2021年3月よりOFFICE DE YASAIを試験導入し、その後正式に導入を行っています。

同社では、試験導入後に社員を対象として行ったアンケートの結果、食事に気軽に野菜を追加できて嬉しい、といった声があり、正式な導入を決定。同社では、サラダや野菜が一番人気となっています。人気の理由には、周りにランチを食べられる店があまりないことも関係していると考えられています。

また、OFFICE DE YASAIの導入が地元のテレビ局に取り上げられています。このように、健康経営への取り組みを行っている、という点をアピールする機会につなげられています。

参照元:OFFICE DE YASAI公式サイト導入事例「山陰酸素工業株式会社」(https://www.officedeyasai.jp/interview/saninsanso_20211210/)

手頃な価格で食べられれる、という点も好評

地元では誰もが知るパンメーカーでもOFFICE DE YASAIの導入が行われています。

近年、こちらの企業では社会環境の変化によって従業員の確保が難しくなってきたことから、管理部ではどのように会社に貢献できるか、働きやすい会社を作るにはどうすればいいか、という点を考えていたところ、インターネットでこのサービスを発見したことが、導入のきっかけとなりました。

工場の生産スタッフは、工場内ではユニフォームで作業をしていることから、外に昼食を食べに行く時には一度着替える必要があります。もともとお弁当などを充実させてはいたものの、野菜やいつでも暖かい惣菜が食べられるといった点は従業員からも非常に好評となっています。

参照元:OFFICE DE YASAI公式サイト導入事例「株式会社ぐしけん」(https://www.officedeyasai.jp/interview/gushiken/)

OFFICE DE YASAIの運営会社概要

| 会社名 | 株式会社 KOMPEITO(コンペイトウ) |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目28番5号 第2オークラビル5階 |

| 公式HPのURL | https://www.officedeyasai.jp |

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「OFFICE DE YASAI」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

福利厚生の社食サービス

「OFFICE DE YASAI」の

資料をダウンロードする

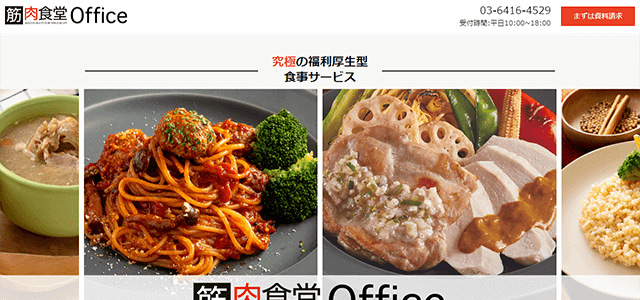

【PR】メニューは100種類以上!高たんぱく低カロリーなので美味しく健康管理できる

筋肉食堂Office

「筋肉食堂OFFICE」とは、TANPAC株式会社が運営している企業向けの福利厚生食事サービスです。

筋肉食堂Officeの提供するメニューは、新鮮な食材をフレッシュ冷凍した「冷凍宅配弁当」。置き型の社食サービスになっています。自社で一部費用を負担し社員がお手頃価格で、高タンパク低カロリーの健康的なお弁当を食べられるシステムです。

置き型の冷凍宅配弁当は、社内の弁当販売の時間が限定されていたり社員食堂の導入は負担が大く課題があったりする企業におすすめです。

筋肉食堂Officeの健康的な食事は健康管理のサポートとして、社員の健康促進と働く環境の向上に貢献。社員の生活の質を向上させるサービスです。

画像引用元:「筋肉食堂OFFICE」公式サイト(https://office.kinnikushokudo.jp/)

画像引用元:「筋肉食堂OFFICE」公式サイト(https://office.kinnikushokudo.jp/)筋肉食堂Officeの特徴

オフィスやリモートワークで利用可能!高たんぱく・低カロリーな「冷凍弁当」

企業の福利厚生を活用した社食サービスとして活用できる「筋肉食堂Office」。福利厚生サービスの一環として「社員に栄養のある健康的なお弁当を提供したい」という要望に対し、時間や提供場所を選ばない高たんぱく・低カロリーな「冷凍弁当」を提供しています。

オフィスに専用の冷凍庫を設置する置き型の「オフィスプラン」と、リモートワーク中の社員の自宅に直接届く「リモートプラン」のニーズ別に2つのプランを用意。

出社率の制限や社食の営業停止など、社員の食事のサポートができていない企業の要望に柔軟に応えます。働き方が多様化している、企業におすすめできる福利厚生食事サービスです。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「筋肉食堂Office」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

置き型の冷凍社食サービス

筋肉食堂Office

資料をダウンロードする

こんな企業におすすめ

- 社員食堂は導入と運用コストが高く悩んでいる

- 社内の弁当販売お昼時間しか利用できない

- 社員の満足度を上げて採用でも福利厚生をアピールしたい

筋肉食堂Officeを選ぶべき3つの理由

【理由1】少額で導入できる!企業の健康経営をサポート

筋肉食堂Officeの価格は、企業の負担が1カ月1万円(税不明)~。社員は、単品150円(税不明)~、お弁当350円(税不明)~利用できます。

少額から福利厚生食事サービスを導入できる点が特徴です。経済的な負担を最小限に抑えつつ、健康的で美味しい食事を従業員に提供。企業の健康経営に貢献できます。

【理由2】メニューは100種類以上!栄養バランスに優れた美味しい食事を楽しめる

100万食を突破したグリルダイニング「筋肉食堂」の料理人が、こだわりのある美味しいお弁当を作ります。管理栄養士監修のメニューは、高たんぱく低カロリーで栄養バランスに優れた健康的なメニューを提供。調理はすべて自社工場で調理され、新鮮なお弁当をフレッシュ冷凍しています。

メニューのバリエーションは100種類以上。バラエティ豊かなメニューは毎日の食事を「飽きずに」楽しめます。栄養バランスに優れた美味しい食事文化を通じて、社内コミュニケーションを促進し明るい職場環境を築くきっかけにもなるでしょう。福利厚生の面でも、企業の魅力をよりアピールできます。

【理由3】現金不要・支払いカンタン!主要なキャッシュレス決済に対応

各種クレジットカード、paypayやpaidyなどのQRコード決済に対応しています。受付窓口や集金係などの人員配は必要ありません。現金の受け渡しを行わないため、窃盗や紛失などのリスクも低減できます。デジタル決済はセキュリティが高く、安全な取引が可能に。要望に応えて、現金管理との併用も可能です。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「筋肉食堂Office」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

少額から導入できる!

筋肉食堂Office

資料をダウンロードする

筋肉食堂Officeの事例

明日の健康を築く!筋肉食堂のお弁当にお世話になっています

僕にとってトレーニングと食事の重要性は非常に高い。しかしその割合は10段階でつけるならばトレーニング3、食事が7だ。意外に思う人もいるかも知れないが、いくらトレーニングしようがハードに身体を鍛えようが、その身体を作り、回復させるのは間違いなく栄養、つまり食事である。まさに、筋肉食堂のキャッチフレーズ、今日の食事が明日のカラダを創る。身体はすぐには出来上がらない、日々の積み重ねが大事だという事です。そんな訳で俺は日々筋肉食堂にお世話になってます!!

引用元:筋肉食堂Office公式HP(https://office.kinnikushokudo.jp/)

試合前の減量時も筋肉食堂を活用!日常の体調管理にも不可欠な食事です

本当にお世辞抜きで助けられてます!試合前の減量はもちろん普段のカラダ創りには欠かせない食事です!初めて筋肉食堂の鶏肉を食べた時の感動は未だに忘れられません!これからもまだまだ日本格闘界を盛り上げていきます!!

引用元:筋肉食堂Office公式HP(https://office.kinnikushokudo.jp/)

筋肉食堂Officeの料金プラン

- 企業負担1カ月:10,000円(税不明)~

- 単品:150円(税不明)~

- お弁当:350円(税不明)~

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

「筋肉食堂Office」を

含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

料金イメージを紹介中!

筋肉食堂Officeの

資料をダウンロードする

筋肉食堂Officeの運営会社概要

| 会社名 | TANPAC株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-18-6秀峰ビル4F |

| 公式HPのURL | https://office.kinnikushokudo.jp/ |

【PR】初期費用は0円!健康的で美味しい惣菜を1品100円で社員に提供できる

ESキッチン株式会社の食の福利厚生サービス「ESキッチン」は、オフィスに冷蔵庫を設置し、24時間、健康に配慮した1品100円(税込)の惣菜を提供できる社食サービスです。社員は、現金や各種電子マネーサービスを利用して、気軽に食事代を支払えます。

導入の際の初期費用は0円。専用冷蔵庫や消耗品、100円貯金箱、電子決済を用意してもらえるので、自社で準備するのは電子レンジのみです。企業が直面する福利厚生の課題を負担なく解決しながら、従業員からの信頼を得ることができる福利厚生社食サービスです。

食の福利厚生サービス「ESキッチン」

画像引用元:食の福利厚生サービス「ESキッチン」公式サイト(https://es-kitchen.biz/)

食の福利厚生サービス「ESキッチン」の特徴

小規模から利用できる最小プラン50品、27,500円(税込)から、大規模法人対応の自動販売機プランまで多彩!

食の福利厚生サービス「ESキッチン」では、手作りの惣菜、丼、スープ、生野菜サラダ、フレッシュフルーツ、スイーツ、フルーツサンド、パン、ごはんを含む月替わり20種類以上の豊富なメニューを提供しており、従業員が1品100円(税込)でさまざまな健康的な食品を楽しむことができるサービスです。

3名~1万名程度と、小規模~大規模工場まで利用可能。例えば、小規模な企業にぴったりな50品の最小プランは27,500円(税込)で利用できます。商品陳列や賞味期限管理等を自社で行う「COOL便」プランやESキッチンスタッフが配送や商品陳列、賞味期限管理まで代行する「ES配送便」プランを用意。メニュープランに応じた、冷蔵庫をESキッチンが提供してくれるので、自社で準備するものは電子レンジのみです。

数量に応じた「自動販売機プラン」も、別途月額費用で提供しています。自社で管理するのが大変な30名~1万名程度の規模の企業でも、食品や現金を管理する負担なしで福利厚生社食サービスを活用できます。

日本全国どこでも、どのような規模でも対応できるため、地方や複数の拠点を持つ企業にとって、すべての従業員に等しい福利厚生を提供できます。初期費用は0円で、さらに企業負担分無料キャンペーン中です。企業は、経済的なリスクを最小限に抑えつつ、従業員の満足度とロイヤルティ向上を図れます。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

食の福利厚生サービス「ESキッチン」を含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

初期費用0円!低価格な

食の福利厚生サービス

「ESキッチン」の

資料をダウンロードする

こんな企業におすすめ

- 費用を抑えて福利厚生社食サービスを導入したい企業

- 福利厚生を充実させて採用市場での競争力を強化したい企業

- 従業員満足度の向上に向けて、まずは試しに導入したい企業

食の福利厚生サービス「ESキッチン」を選ぶべき3つの理由

【理由1】自社での用意はレンジのみ!負担なく福利厚生社食をスタート

食の福利厚生サービス「ESキッチン」の魅力は、企業側の準備負担が非常に軽いことです。企業側で用意するのは、電子レンジのみ。設備投資のコストや運営にかかる手間が格段に減少します。導入初期における費用負担が少ないため、特に小規模から中規模の企業でも簡単に福利厚生の充実を図ることができます。ESキッチンからはプランに応じた冷蔵庫や販売機が提供されるため、企業はそれらの管理やメンテナンスについても心配する必要がありません。

コストパフォーマンスの高さにも注目です。食事は1品100円(税込)という低価格で提供され、従業員は気軽に健康的な食事を楽しむことができます。食事は売れた分のみの支払いでOK。未使用分のコストが発生しないため、企業は無駄な出費を抑えられます。また、食事はお持ち帰りも可能で、従業員が家庭での食事としても利用できるため、より生活に密着した福利厚生として機能します。

【理由2】美味しくて安い!メニューのバリエーションが豊富

食の福利厚生サービス「ESキッチン」は、その経済的な価格設定とメニューの豊富なバリエーションが魅力です。1品100円(税込)で提供される多彩なメニューは、月替わりのメニューを含めて20種類以上の豊富なラインナップで構成されており、社員を飽きさせない工夫が施されています。

さらに、ESキッチンではサラダ、スイーツ、世界各国の惣菜、フルーツ、フルーツサンドなどのメニューが含まれており、健康的かつ多国籍な料理を低価格で楽しめます。今後は、自社工場を開設する計画もあり、さらに品質の向上とメニューの多様化が期待されます。

美味しさ、手頃な価格、メニューの多様性を通じて、従業員の満足度を高めると同時に企業の生産性向上も期待できます。従業員が毎日を元気に過ごすためのサポートとして、また企業の採用活動に向けた戦略的な投資として非常に価値ある福利厚生社食サービスです。

【理由3】プラン展開が豊富!規模やニーズにぴったりのサービスを選択できる

食の福利厚生サービス「ESキッチン」は、企業の規模や従業員のニーズに応じて柔軟にプランを選択できる点が特徴です。各種プランにおいて、利用人数や食事の頻度に応じた柔軟な設定が可能です。例えば、50食から始まる基本プランは月に1回の配送を提供し、より多くの食事を必要とする大規模な企業向けには、月に4回の配送を行うプランも用意されています。

画像引用元:食の福利厚生サービス「ESキッチン」公式サイト(https://es-kitchen.biz/lp)

小型冷蔵庫や中型冷蔵庫、自動販売機など、企業の規模やニーズに合わせて、異なるサイズの「専用冷蔵庫」を用意しています。電子マネー対応の「自動販売機プラン」は、別途月額料金で利用可能。自動販売機も小型から大型までラインナップ豊富です。小規模なスタートアップから大企業まで、どのような組織にもフィットするカスタマイズが可能で、自社の要件にぴったりなプランを選択できます。

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

食の福利厚生サービス「ESキッチン」を含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

初期費用0円!低価格な

食の福利厚生サービス

「ESキッチン」の

資料をダウンロードする

食の福利厚生サービス「ESキッチン」の事例

低コストで福利厚生充実!経済的にも社員にも優しい社食プランが◎

【社食導入】御堂筋税理士法人様 [士業]

従業員数51人(/ 男女比率6:4)(前略)企業負担・従業員負担ともに価格が良心的で導入のしやすい社食サービスだと思います。

メニューもすごく充実していますし、毎月飽きることのないラインナップで楽しい食事補助です。

昼食が華やかになるので、仕事のモチベーションアップにも繋がると思います!(中略)87点です!

人気すぎて、配送後1週間程でなくなってしまいました!

おかわりの注文がもっとスピード感があれば嬉しいなと思います。引用元:【社食導入】御堂筋税理士法人様 | 100円社食のESキッチン株式会社(https://es-kitchen.biz/esresult/donyu-midosujizeirishihojin)

栄養改善で社員が輝く!コミュニケーション促進に繋がっています

【社食導入】株式会社 セレッテ様 [IT]

従業員数80人(/ 男女比率3:7)(前略)導入後は「タンパク質を摂ろう」「野菜もちょっと摂ろか」とか、今まで彼らが普段の食事の中、または会社の中では見受けられなかった栄養バランスを注意しながら食事をとる姿を見られるようになり健康面に対する考え方が目に見えて変わってきました。(中略)迷ったらまず一度導入してみてください。

働く仲間たちの色々な表情。会社自体の温もりとか。様々な側面が見えてくるかなと思います。ただ「食べる」ということがツールになってもっと会社での人との関わりっていうのが増える。

さらにいい会社で働くって何なんだろうかっていう事とかにもどんどんつながっていくんじゃないかなと僕は思っております。引用元:【社食導入】株式会社 セレッテ様100円社食のESキッチン株式会社(https://es-kitchen.biz/esresult/donyu-midosujizeirishihojin)

経営戦略としての福利厚生!ESキッチンで生産性アップを図っています

【社食導入】エスケーメディカル様 [調剤薬局]

従業員数22人(/ 男女比率2:8)(前略)従業員の福利厚生ということを目的としまして比較的単価は安くて購入できるということで採用いたしました。(中略)導入後はこちらで買っていけば比較的調理の時間が少なくて済むという時間とか短縮できるというそういうことも大きいかと思います。皆さんに喜ばれております。(中略)これから企業は生き残るためには経営の手段として福利厚生というのが結構大事になってくると思うんですね。

そういう意味ではESキッチンさんのこういった食品関係で社員に提供するということは非常に大切だと思いますのでこれから経営者側も考えていく余地があると思います。(後略)

引用元:【社食導入】エスケーメディカル様100円社食のESキッチン株式会社(https://es-kitchen.biz/esresult/donyu-sk-medical)

食の福利厚生サービス「ESキッチン」の料金プラン

企業の支払いは基本料金のみです。従業員は購入個数に応じてESキッチンスタッフに代金を支払うシステムです。

現在、1か月間の無料お試しプランを提供中です!詳しくは直接お問い合わせください。

- 初期費用:0円

- 「基本料金(企業請求額)」+「購入個数×100円(税込)」

ES KITCHEN 社食メニュープラン

| ESキッチン | ESキッチン | ESキッチン | |

|---|---|---|---|

| 品数 | 50個 | 100個 | 150個 |

| 月額 | 27,500円(税込) | 44,000円(税込) | 60,500円(税込) |

| 利用人数目安 | ~7名 | 7~15名 | 15~30名 |

| 上限納品数 | 50個 | 100個 | 150個 |

| 配送回数 | 月1回 | 月2回 | 月2回 |

| ESキッチン | ESキッチン | ESキッチン | |

|---|---|---|---|

| 品数 | 200個 | 300個 | 500個 |

| 月額 | 77,000円(税込) | 110,000円(税込) | 176,000円(税込) |

| 利用人数目安 | 30~40名 | 40~60名 | 80~120名 |

| 上限納品数 | 200個 | 300個 | 500個 |

| 配送回数 | 月2回 | 月2回 | 月2回 |

| COOL便 | COOL宅急便で食材、資材が届きますので御社にて食材配置、賞味期限管理を行っていただくプランです。 1品100円のスタッフ料金はESキッチンが電子マネーで回収します。 |

|---|---|

| ES配送便 | ESキッチンにて食材の配達、食材配置、賞味期限管理、スタッフ料金回収(電子マネー)を行うお手軽なオールインワンプランです。※10,000円(税不明)~の配送料がかかります。(地域により金額が異なります) |

※沖縄(離島・一部地域)については別途送料がかかります。

※お支払い方法はクレジット決済、口座振替、PAYPAYが可能です。

上記以外のプランにも対応可能です。直接お問い合わせください。

食の福利厚生サービス「ESキッチン」の運営会社概要

| 会社名 | ESキッチン株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 本社:群馬県北群馬郡吉岡町大久保582番地 東京オフィス(ES KITCHEN 東京):東京都港区西麻布1丁目2-13 デュオ・スカーラ西麻布タワーCENTRAL 201号室 大阪オフィス(ES KITCHEN 大阪):大阪府大阪市中央区本町4丁目8番1号 SD本町ビル702号 |

| 公式HPのURL | https://es-kitchen.biz/ |

\ 他社サービスと比較検討したい方はこちら /

食の福利厚生サービス「ESキッチン」を含む計3社の資料を

無料ダウンロードする

\このサービスと決めている方はこちら/

食の福利厚生サービス

「ESキッチン」に関する

資料をダウンロード

まだまだある!福利厚生の社食サービスをさらに紹介

| サービス名 | サービス特徴 | 費用目安 |

|---|---|---|

【PR】OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい) 【PR】OFFICE DE YASAI(オフィスでやさい) |

全国対応!冷蔵庫を置くだけコンビニよりお得な福利厚生社食で健康経営が目指せるサービス ・新鮮サラダやフルーツがコンビニよりお得に購入可 ・専任の管理栄養士が監修。健康経営の一助に◎ ・導入後の手厚いアフターフォローとカスタマイズ体制 資料ダウンロードはコチラ >> |

公式サイトに記載なし |

|

メニューは100種類以上!高たんぱく低カロリーなので美味しく健康管理できる ・お手頃価格ではじめられる ・抜群に美味しいグルメ弁当 ・高たんぱく低カロリーで健康な食事 資料ダウンロードはコチラ >> |

企業の負担:1カ月1万円(税不明)~ 単品:150円(税不明)~ お弁当:350円(税不明)~ |

|

初期費用は0円!健康的で美味しい惣菜を1品100円で社員に提供できる ・自社での用意はレンジのみ!業務負担なく導入できる ・毎月新メニューあり!バリエーションが豊富 ・規模やニーズ合ったプランを選択できる 資料ダウンロードはコチラ >> |

初期費用:無料 基本料金(企業負担):27,500円(税込)~ 1食:100円(税込) |

| ダイオーズミールデリバリー | 東京都中央区・港区・千代田区に対応。冷食は23区に対応 | 決済や福利厚生の管理が簡単 |

| 社食DELI | 日替わりでメニューが豊富なデリバリータイプの社食サービス | 導入費・固定費:無料もしくは月数万円以下 |

| オフィスおかん | 一品100円のお惣菜が気軽に利用できる社内設置型と自宅配送の社食 | オフィスおかん:記載なし/仕送り便;1件あたり3,278円(税込) |

| ごちクルNow (旧 シャショクル) | 支払い方法を任意で選べるデリバリー型の社食サービス | 公式サイトに記載なし |

| 2ndKitchen | 本格的な社員食堂・ビュッフェ型・時間限定の設置型の社食スタイルに対応 | ビュッフェ型・設置型は初期費用・月額固定費無料 |

| MEXSS | 近隣の飲食店での食事代を補助する社食システム | ベーシック前払い:システム利用料月額1,000円(法人会員1社につき)/100円(利用会員1名につき) |

| DeliEats DR | モバイルアプリからリクエストを受け付けるIT活用型社食ランチサービス | 初期費用0円/ランニング費用0円 |

| green | 全国17,000店舗の飲食店を社食にできる社食シェアリングサービス | 公式サイトに記載なし |

| TAVENAL | 医師・管理栄養士監修のチルドタイプの設置型社食サービス | 1食:500円(税込)/企業サービス料金:要問合せ |

| シャショクラブ | 福利厚生で従業員の昼食代負担を減らせるオフィス向け弁当配達サービス | 導入費・月額利用料:0円/従業員負担はプランによる |

| どこでも社食 | 近隣の飲食店を社食に利用しながら福利厚生で昼食代の一部を企業が負担するシステム | 公式サイトに記載なし |

| Ticket Restaurant | 全国66,000店舗の飲食店が社食として利用できる食事補助サービス | 公式サイトに記載なし |

| オフィスグリコ | オフィス設置型の置き菓子サービス | 設置費用・ランニングコスト:0円 |

| オフィスファミマ | コンビニの品ぞろえを社内に導入できる設置型購買サービス | 設置費用・ランニングコスト:0円 |

| びずめし | 全国16000店舗に加えて出前館も利用できる食事補助システム | 公式サイトに記載なし |

| オフィスプレミアムフローズン | 1品100円~200円の商品を気軽に利用できる社内設置型社食サービス | 初期費用:無料/月額料金:3万円台 |

| ESKITCHEN | 1品百円のサブスクリプション型福利厚生社食サービス | 月額料金:27,500円~(税込) |

| KIRIN naturals | スムージーを中心したラインアップ | 初期費用:無料 |

| TukTuk | 購入はアプリでQRコードをスキャンするだけで完結 | 公式サイトに記載なし |

ダイオーズミールデリバリー

公式サイト(https://www.daiohs.co.jp/lp/meal/)

ダイオーズミールデリバリーの特徴

ダイオーズミールデリバリーは、福利厚生と「楽しみながら食べる」ことを取り入れたい企業に向けたサービスです。事業者向けのサービスを50年、得意先は20万社以上という豊富な経験から、社食のニーズを的確に捉えて従業員にとって便利な社食を提案しています。サービスの初期費用は無料で、配送料も0円~198円と競合と比べてもリーズナブルな価格設定となっている社食サービスです。

ミールデリバリー以外にはフローズンフーズ(冷凍社食)にも対応しており、デリバリ・置き食と、自社に合った提供の仕方が選べます(※両方を選ぶことも可能です)。デリバリーは東京都中央区・港区・千代田区に対応、フローズンフーズは東京都23区に対応しています。

デリバリーサービスでは、外食チェーンなどの飲食店の食事を会社に直接お届け。タニタカフェやSmart deli、sakura食堂といったヘルシー系のお店から松屋まで豊富なラインナップです。会議用の高級仕出し弁当もあります。

フローズンフーズは、管理栄養士が作成したメニューをはじめ、ヘルシーで栄養バランスの良い弁当から高タンパク質弁当などが冷凍状態でオフィスに届き、従業員が食べたいときに温めて食べられる社食です。高たんぱく・低糖質・低カロリーで人気の筋肉食堂DELIもラインナップ。独自の冷凍技術を活用しており、例えばパンであれば焼き立ての触感や香りが楽しめます。

また、ダイオーズミールデリバリー・フローズンフーズはどちらも決済が従業員のスマホでキャッシュレスで完結します。専用アプリとセットになっているため、福利厚生の管理や支払い関係の業務が発生しません。業務負担が増えることなく、いつでも便利に利用できます。

こんな企業におすすめ

- 福利厚生での支給に手間が掛かっている企業

- テレワークから出社への動機付けのためにランチを提供したい企業

- 健康経営を掲げブランディングに活かしたい企業

ダイオーズミールデリバリーを選ぶべき3つの理由

【理由1】 決済や福利厚生の管理が簡単

ダイオーズミールデリバリー・フローズンフーズの決済に必要なのは、従業員のスマートフォンのみ。また、ダイオーズは福利厚生の管理がさらに簡単になるアプリ「ダイオーズPay」も提供しています。アプリを利用すれば、企業側の管理業務として発生する福利厚生の付与などもスマートフォンだけで完結できるようになります。

煩雑な申請や支払い管理が不要なので、福利厚生を充実させながら総務や経理部で発生する手間が抑えられます。

【理由2】 デリバリーして欲しい飲食店がラインアップに加えられる

福利厚生の効果を高めるには、社員のニーズに応える対応が重要です。デリバリーできるラインアップが決まっている業者が多いなか、ダイオーズミールデリバリーではデリバリーしてほしい飲食店をラインアップに加えてもらうことが可能です。従業員のニーズ・好みに合わせた社食やより健康的な社食を提供することで競合との差別化を図り、従業員の満足度や自社ブランドを高めることができます。

(※なお、希望する飲食店の開拓が成功しないケースもありますのでご了承ください。)

【理由3】 デリバリーとフローズンフーズ(冷凍社食)から選べる

福利厚生として導入できる社食サービスの中には、「外部レストランの利用」や「お弁当デリバリー」など、サービス内容を1つの提供形態に絞っている企業が多くあります。それぞれのサービス内容が素晴らしくても、社内の多用なニーズに対応しきてないケースも考えられます。

ダイオーズミールデリバリーでは、デリバリーとフローズンフーズ(冷凍社食)の2つから選べます。どちかを選ぶことも、両方を利用することも可能。異なる従業員の要望に応え、結果として満足度が高められます。

ダイオーズミールデリバリーサービスの料金

- 初期費用:無料

- 配送料:0円~198円(税込)

ダイオーズミールデリバリーサービスの口コミ

健康に配慮したメニューが豊富です

社員の健康、従業員満足度を上げる為に導入致しました。近隣の飲食店は非常に混んでいるので選択肢を提供出来る点、健康に配慮したバランス食、ヴィーガンメニューの多い点が決め手でした。引用元:ミールデリバリーを導入したお客様のお声(https://www.daiohs.co.jp/lp/meal_delivery/)

いつでも好きな時間に食べられるので便利です

お昼の時間が12時からと決まっているので飲食店やキッチンカーがいつも長蛇の列で焦ってしまう事が多かったのですが、フローズンフーズは時間を気にせず食べれるので昼食時間を有意義に使えるようになりました。引用元:フローズンフーズを導入したお客様のお声(https://www.daiohs.co.jp/lp/meal_frozen/)

ダイオーズミールデリバリーサービスの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社ダイオーズジャパン |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-7-12 丸の内サピアタワー14階 |

| 公式HP | https://www.daiohs.co.jp/lp/meal/ |

社食DELI

画像引用元:社食DELI公式サイト(https://www.shashokudeli.com/ )

社食DELIの特徴

社食DELIは上場企業や学校、病院、官公庁などで導入され、累計販売食数7,000万食超の実績がある福利厚生社食サービスです。提供形態は「デリバリー」で、様々なお店の弁当を社内や指定の場所に届けてくれます。会社のスペースなどの都合に合わせて、柔軟な運営が可能です。

メニューは日替わりでバリエーションが豊富で、毎日利用しても飽きない仕組みになっています。導入費・固定費は無料もしくは月数万円以下でスタートできます。お弁当の価格は、550円(税込)からと手頃です。

社食DELIの料金

- 導入費・固定費:無料(もしくは月数万円以下)

社食DELIの口コミ

その日の気分に合わせて選ぶ楽しみがあるのはいいですね。飽きがこないように色々と工夫していただいて、とても助かっています。引用元:社食DELI公式サイト(https://www.shashokudeli.com/shashokucasestudy/sem)

昼食の選択肢が広がるのは楽しみの一つにもなっていて、ランチという1日の中でくつろげる時間を少しでも楽しんでもらいたいという想いが叶えられたのは、とても大きな収穫でした。引用元:社食DELI公式サイト(https://www.shashokudeli.com/shashokucasestudy/chs.nihon-u)

社食DELIの運営会社概要

| 運営会社 | ワオ株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル6F |

| 公式HP | https://www.shashokudeli.com/ |

オフィスおかん

画像引用元:オフィスおかん公式サイト(https://office.okan.jp/ )

オフィスおかんの特徴

社内設置型の福利厚生社食サービス「オフィスおかん」。専用の冷蔵庫を設置して利用します。管理栄養士監修の健康的なお惣菜が1品100円で食べられるのが大きな特徴。冷蔵庫管理のため、24時間いつでも利用可能です。忙しい従業員も自分のタイミングで食事ができます。定期的に届くため、発注の手間がかかりません。

また、従業員の自宅に食事を届ける「オフィスおかん仕送り便」も利用できます。リモートワークの従業員に喜ばれているサービスです。

オフィスおかんの料金

- オフィスおかん:記載なし

- 仕送り便;1件あたり3,278円(税込)

オフィスおかんの口コミ

一人暮らしで、野菜が不足しがちなので、オフィスおかんなら気軽に野菜が食べられて幸せ。口コミ引用元:オフィスおかん公式サイト(https://office.okan.jp/)

業務に集中すると、コンビニにいくのも億劫なので、社内で手軽に食事が取れて嬉しい口コミ引用元:オフィスおかん公式サイト(https://office.okan.jp/)

オフィスおかんの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社OKAN |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都豊島区西池袋2-41-8 IOBビル6階 |

| 公式HP | https://office.okan.jp/ |

ごちクルNow(旧シャショクル)

画像引用元:ごちクルNow (旧 シャショクル)公式サイト(https://gochikurunow.com/lp/)

ごちクルNow(旧シャショクル)の特徴

ごちクルNowは、当日10時までに注文するとランチタイムにオフィスまで届けてくれるデリバリー型の福利厚生社食サービスです。注文はアプリやwebサイト、さらにはSlackといったチャットツールからでも可能。

お届けの送料は無料となっており、企業が一部負担して従業員は差額だけを負担するなど、様々な支払い方法が選べます。また、決済方法も任意で選択可能。企業の規模によって、サービスプランも選べます。

社食に飽きないためには、日替わりでランチメニューが用意されています。デリバリーのみの通常プラン、受け渡し付きのプラスプランがあります。

ごちクルNow (旧 シャショクル)の料金

公式サイトに記載がありませんでした。

ごちクルNow (旧 シャショクル)の口コミ

公式サイトに記載がありませんでした。

ごちクルNow(旧シャショクル)の運営会社概要

| 運営会社 | スターフェスティバル株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都港区北青山2-14-4WeWork the ARGYLE aoyama 6F |

| 公式HP | https://gochikurunow.com/lp/ |

2ndKitchen

画像引用元:2ndKitchen公式サイト(https://b2b-kitchen.com/)

2ndKitchenの特徴

2ndKitchenは調理場を設置する本格的な社員食堂運営、ビュッフェ型の380円出張食堂、社内設置型の置き弁に対応している福利厚生社食サービスです。

ビュッフェ型はでは温かいご飯とお味噌汁を提供。380円という価格も魅力的です。ごはんは特A米産地のこしひかりを使用。健康的な国産野菜も豊富に取り入れた日替わりメニューです。なお、メニューのカスタマイズも可能。

設置型では、100種類以上の弁当が用意されています。495円(税込)とこちらも手ごろな価格です。ランチタイムに合わせてお弁当販売コーナーを設営し、販売してくれます。

2ndKitchenの料金

- 初期費用:無料

- 月額固定費:無料

- 1食あたり:380円~、495円(税込)

※380円出張食堂・置き弁

2ndKitchenの口コミ

社員人数も少なく、うちには置けないと思っていた社食ですが、今ではすっかり社員のコミュニケーションの場になりました!引用元:2ndKitchen公式サイト(https://b2b-kitchen.com/)

毎日コンビニを利用し栄養も偏りますし、外に買いに行くのが 面倒でした。量もしっかりしてますし、何より美味しいご飯に満足です。引用元:2ndKitchen公式サイト(https://b2b-kitchen.com/)る

2ndKitchenの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社きっちんカンパニー |

|---|---|

| 会社所在地 | 京都市南区久世東土川町296-2 |

| 公式HP | https://b2b-kitchen.com/ |

MEXSS

画像引用元: MEXSS公式サイト(https://www.mexss.com/)

MEXSSの特徴

MEXSSは近隣の飲食店が社員食堂として使える福利厚生社食システムです。

企業はシステム利用料と食事補助費用をMEXSSへ支払います。従業員は本人負担分の食事代を飲食店に支払い、企業が支払った食事補助費用分は、MEXSSから飲食店へ支払うという仕組みとなっています。社食を用意しなくても、街が社食になるサービスです。スマホで簡単に使えます。

MEXSSの料金

- ベーシック前払い:システム利用料月額1,000円(法人会員1社につき)/100円(利用会員1名につき)

- プレミアム前払い:システム利用料月額3,000円(法人会員1社につき)/300円(利用会員1名につき)

- プレミアム前払い:システム利用料月額5,000円(法人会員1社につき)/500円(利用会員1名につき)

MEXSSの口コミ

会社の補助額も社員ごとに自由に設定できるので弊社ではインセンティブも兼ねて採用を決めました。社員達の働きぶりも変わりました!引用元:MEXSS公式サイト(https://www.mexss.com/)

都心で働く場合、このサービスは近くに加盟店が増える程に満足度はより上がる。また営業先でも近くに加盟店があれば嬉しくなるサービスですね。沢山のお店が加盟店になることを期待しています!引用元:MEXSS公式サイト(https://www.mexss.com/)

MEXSSの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社MEXSS |

|---|---|

| 会社所在地 | 大阪市中央区南本町4-5-7東亜ビル5FWORK JAM HOMMACHI内 |

| 公式HP | https://www.mexss.com/ |

DeliEats DR

画像引用元: DeliEats DR公式サイト(https://www.delieats-dr.me/)

DeliEats DRの特徴

ITの力で毎日進化し続ける”社食2.0″の新しいランチサービスです。従業員様ひとりひとりのリクエストをモバイルアプリから受け付け、レストランシェフにデータ発信。希望の食事を届けてもらえます。取り扱いランチ数は1,000種類以上。毎日8種類以上を選べます。保存料・合成着色料不使用など、健康にも配慮した福利厚生社食サービスです。

DeliEats DRの料金

- 初期費用0円

- ランニング費用0円

DeliEats DRの口コミ

毎日100個近くのランチをお願いしています。お米の選定や辛さの調整、副菜の構成変更など、とにかく従業員の声を聞いてくれて、実際に反映してるサービスで驚いています。引用元:DeliEats DR公式サイト(https://www.delieats-dr.me/)

ランチのラインナップの多さに驚きました。通常仕出し屋さんや他の業者さんなどに頼むと1-3種類ですが、DeliEatsさんの場合は、毎日8種類は当たり前で多いときは10種類以上。従業員も大満足のランチサービスです。引用元:DeliEats DR公式サイト(https://www.delieats-dr.me/)

DeliEats DRの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社GeNEE |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都港区六本木1-4-5 森ビルアークヒルズサウスタワー東京都豊島区西池袋2-37-4 Ike・Bizビル |

| 公式HP | https://www.delieats-dr.me/ |

green

画像引用元: green公式サイト(https://lp.green.work/)

greenの特徴

greenは近隣の飲食店を社食として活用する社食シェアリングサービスです。全国17,000店舗のランチを従業員に安く提供できます。

会社はもちろん、自宅近くや営業先近くの飲食店でも利用できるのが嬉しいポイント。場所の確保や設備導入が必要なく、低コスト低リスクで福利厚生を充実させることが可能です。タベルテクノロジーズとgreenに加盟している飲食店で共同開発したオリジナルヘルシーメニューも提供。健康経営もサポートしてくれます。

greenの料金

公式サイトに記載がありませんでした。

greenの口コミ

食に関しては様々なトレンドもあり、全て社員の要望を満たすことはなかなか難しい状況でした。そのような環境下でgreenのサービスは、そういった要望を満たす新しい選択肢の一つとしてこれから採用する会社が増えていくのではないかと思っています。引用元:green公式サイト(https://lp.green.work/)

もし、「社員食堂」を導入するとなるとスペースを確保し、設備の設置、運営管理の依頼、毎月の運用費など、とにかくコストと手間がかかりますが、greenは導入費用がとても安く、尚且つ “ すぐ始められる “ という点に興味を持ち、トライアルで初めてみました。引用元:green公式サイト(https://lp.green.work/)

greenの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社タベルテクノロジーズ |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都渋谷区円山町5−6 キングビル3階 |

| 公式HP | https://lp.green.work/ |

TAVENAL

画像引用元: TAVENAL公式サイト(https://tavenal.com/ffbl/)

TAVENALの特徴

TAVENALでは、医師・管理栄養士が監修したチルドタイプのお弁当を提供してもらえます。専用の冷蔵庫は貸出で利用できます。

デスクワークが中心の運動量が少ないビジネスパーソン向けに、カロリーは500kcal台、糖質量は50g以下、塩分を2g前後に抑えたヘルシーなお弁当です。無添加の出汁で低塩分でも旨味を十分感じられます。また、体に必要な7大栄養素がしっかり摂れるように設計。バランスの良い食事がワンコインで食べられます。

TAVENALの料金

- 1食:500円(税込)

- 企業サービス料金:要問合せ

TAVENALの口コミ

タベナルのお弁当の一番大きな特徴は、「食べた後が気持ちいい」。もちろん食べている時も美味しいんですよ。でも、食べた後が良いんですよね。このお弁当は。なにか爽やかな感じがします。引用元:TAVENAL公式サイト(https://tavenal.com/cases/uslf/)

特に女性人気が高いです。男性でも健康意識が高くて、若い従業員は利用していたりもします。非常に好評です。また、最初食べた時に「塩分が2gで、こんなにも味が感じられるの!?」とビックリしている従業員が多かったのも印象的です。引用元:TAVENAL公式サイト(https://tavenal.com/cases/kddi-webcommunications/)

TAVENALの運営会社概要

| 会社所在地 | 公式サイトに記載なし |

|---|---|

| 公式HP | https://tavenal.com/ffbl/ |

シャショクラブ

画像引用元:シャショクラブ公式サイト(https://shashoku-love.jp/lp/)

シャショクラブの特徴

シャショクラブは、オフィス向け弁当配達サービスです。メニューが豊富で、1日数十種類の弁当から選べます。名前入りの専用ラベルシールを貼って届けてもらえるので、取り間違いがありません。

従業員は利用頻度によって、ライトプラン、スタンダードプラン、ゴールドプランが選択すできます。福利厚生で企業負担分を設けることで、従業員の食事代が安くなります。福利厚生を使うことで、企業も従業員も税金や社会保険料の負担が軽減可能です。シャショクラブの独自システム内での精算なので、経理部門にも負担がかかりません。

シャショクラブの料金

- 導入費・月額利用料:0円

- ライトプラン:月額料金5,500円(最大月10食)※従業員負担

- スタンダードプラン:月額料金10,802円(最大月20食)※従業員負担

- ゴールドプラン:月額料金14,850円(最大月30食)※従業員負担

シャショクラブの口コミ

今まで毎日仕出しのお弁当を注文しており、注文〜注文者のリスト作成で1時間半くらいの時間を要していた。シャショクラブを導入してから、その作業がなくなったので、1か月で約30時間以上もの時間削減をすることができた。引用元:シャショクラブ公式サイト(https://shashoku-love.jp/lp/)

導入後、ランチタイムにそれぞれが頼んだお弁当を食べながら、談話する文化ができ、社員堂の市のコミュニケーションが増えた。引用元:シャショクラブ公式サイト(https://shashoku-love.jp/lp/)

シャショクラブの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社RETRY |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都中央区日本橋小網町19-8 Goodoffice日本橋5階※2023年1月24日より |

| 公式HP | https://shashoku-love.jp/lp/ |

どこでも社食

画像引用元:どこでも社食公式サイト(https://dokodemo-shashoku.com/)

どこでも社食の特徴

近隣の飲食店を社食に利用できる福利厚生社食サービスです。従業員は、飲食店の精算時にスマホアプリで決済します。その飲食代の一部は、企業負担する仕組みとなっています。費用はシステム上で精算できるため、立替精算が発生しません。昼食代の一部を企業が負担することで、税金や社会保険料の優遇が受けられます。

企業からの要望に合わせて加盟店を増やしてくれるので、飽きることもありません。加盟店が多くなるほど、従業員の満足度が向上し、仕事のパフォーマンスも向上します。

どこでも社食の料金

公式サイトに記載がありませんでした。

どこでも社食の口コミ

従業員は、飲食代を個人で立て替えする必要がなくなるため、費用面での負担も無くなりますし、 月末の経費申請をする必要がなくなるため、本来の業務に専念する事が出来ます。

経理としても、従業員ごとに返金する必要はなく、代わりに月に一度発行される請求書一枚の対応だけで済むので、作業負荷がとても少なくすんでいます。引用元:どこでも社食公式サイト(https://dokodemo-shashoku.com/interview/mercari/)

どこでも社食の運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社シンシアージュ |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F |

| 公式HP | https://dokodemo-shashoku.com/ |

Ticket Restaurant

画像引用元: Ticket Restaurant公式サイト(https://ticketrestaurant.jp/)

Ticket Restaurantの特徴

Ticket Restaurantは従業員向けの食事補助ソリューションで、世界49ヵ国でサービスを展開しています。日本では全国66,000店を超える店舗で利用可能。利用可能な店舗数が多いため、内勤・外勤などの職種を問わず、全社員が平等に利用できる福利厚生社食サービスです。

従業員はチケットレストランの専用アプリから、住所や駅名、ジャンルを入力して店舗を検索できます。会計時に「iD(アイディー)」をタッチして支払い完了です。食事補助による満足度アップで、人材の確保・定着をサポートしてくれます。

Ticket Restaurantの料金

公式サイトに記載がありませんでした。

Ticket Restaurantの口コミ

公式サイトに記載がありませんでした。

Ticket Restaurantの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社エデンレッドジャパン |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都千代田区神田錦町1-21-1ヒューリック神田橋ビル10階 |

| 公式HP | https://ticketrestaurant.jp/ |

オフィスグリコ

画像引用元:オフィスグリコ公式サイト(https://www.glico.com/jp/shopservice/officeglico/)

オフィスグリコの特徴

オフィスグリコは、オフィスにお菓子やスナック・軽食が買える専用のボックスを設置するサービスです。従業員は好きなお菓子を自由に選び、併設の支払い箱に料金を支払うシステム。医薬品の置き薬をヒントに開始したサービスです。

お菓子は100円、軽食は150円か200円で利用できます。企業側には基本的に費用は発生しませんが、「オフィスグリコ券」として福利厚生に活用したり、お礼にオフィスグリコ券をプレゼントするなど社員間のコミュニケーションにつなげている企業もあります。

オフィスグリコの料金

- 設置費用・ランニングコスト:0円

オフィスグリコの口コミ

普段は仕出し弁当を利用する社員が多いのですが、研究・実験の時間もまちまちで、時間の取れた時にさっと食べられるオフィスグリコは、業務効率化・時短・気分転換に非常に役立っています。フィスグリコ公式サイト(https://www.glico.com/jp/shopservice/officeglico/)

建設現場ごとのチーム編成で、守秘事項もありコミュニケーションにも気を使います。チームが異なっていても、コミュニケーションを円滑にできるように、オフィスグリコで販売しているお菓子をプレゼントできる「オフィスグリコ手当」の支給を始めました。引用元:オフィスグリコ公式サイト(https://www.glico.com/jp/shopservice/officeglico/)

オフィスグリコの運営会社概要

| 運営会社 | 江崎グリコ株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号 |

| 公式HP | https://www.glico.com/jp/shopservice/officeglico/ |

オフィスファミマ

画像引用元:オフィスファミマ公式サイト(https://www.family.co.jp/company/officefamima.html )

オフィスファミマの特徴

コンビニエンスストアファミリーマートが運営するオフィス設置型のサービス。専用の販売ケースとコインボックスを設置して、いつでもお菓子や軽食を食べられます。

品ぞろえは、スナック菓子、キャンディー、チョコレート、カップ麺・焼きそば、マスクやフェイスタオルといった日用品など。150種類の商品からニーズに合う品を用意してもらえます。コンビニの便利さを社内に導入できるサービスです。東京都内23区と川崎、横浜で利用できます。

専用ボックスの設置場所さえ確保できれば、初期費用はかかりません。週に1回程度、担当者が訪問し商品を補充・入替・売上金回収を行います。

オフィスファミマの料金

- 設置費用・ランニングコスト:0円

オフィスファミマの口コミ

公式サイトに記載がありませんでした。

オフィスファミマの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社ファミリーマート |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番21号 |

| 公式HP | https://www.family.co.jp/company/officefamima.html |

びずめし

画像引用元:びずめし公式サイト(https://bizmeshi.jp/ )

びずめしの特徴

加盟している飲食店を社食として使える食事補助システムです。従業員に昼食代をいくら補助するかを決めるだけで、食事のメニューなどを検討する必要がありません。従業員は安く食事が可能となり、満足度が高い福利厚生を導入できます。

加盟店は日本全国で16,000店舗。デリバリーなら出前館の飲食網が利用でき、さらに約10万店舗がプラスされます。拠点やリモートワークなどの勤務形態に関わらず、平等な福利厚生の実現が可能です。

びずめしの料金

公式サイトに記載がありませんでした。

びずめしの口コミ

社員説明会でびずめしの話しをすると必ずみなさんに興味を持っていただけます。 いつも使っているお店が社食で使えると喜ばれる方もいます。会社の魅力のひとつになっています。引用元:びずめし(https://bizmeshi.jp/)

出張先で初めて行くお店を社員食堂として使えた時には感動しました。今では出張先で隠れた名店を探す楽しみができました。社員間で美味しいお店を教え合ったり、交流も増えた気がします。引用元:びずめし(https://bizmeshi.jp/)

びずめしの運営会社概要

| 運営会社 | Gigi(ジジ)株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 |

| 公式HP | https://bizmeshi.jp/ |

オフィスプレミアムフローズン

画像引用元:オフィスプレミアムフローズン公式サイト(https://office-premiumfrozen.jp/)

オフィスプレミアムフローズンの特徴

オフィスプレミアムフローズンは、社内設置タイプの社食サービスです。冷凍庫、電子レンジは貸与してもらえます。設置までしてくれるので、設置スペースを確保するだけで導入が可能。

従業員は好きな商品を選んで100円~200円を代金箱へ入れるシステムです。

全国の企業で導入できますが、関東全域、東海、関西、広島、岡山、福岡では配送スタッフが直接商品の補充や代金の回収を実施。なお、配送スタッフ不在エリアでも、オフィスプレミアムフローズンダイレクト便という宅配便を利用したサービスを提供しています。

オフィスプレミアムフローズンの料金

- 初期費用:無料

- 月額料金:3万円台

オフィスプレミアムフローズンの口コミ

利便性が高く、健康に良い食事を提供してもらえる点が採用の理由です。Office Premium Frozenは「美味しくて、安い」ので、とても助かっています。引用元:オフィスプレミアムフローズン公式サイト(https://office-premiumfrozen.jp/)

社内全体の働く意欲/健康志向の向上に繋がっています!天気や時間に左右されることなく、自分のスケジュールに合わせて、短時間で昼食をとれるようになりました。引用元:オフィスプレミアムフローズン公式サイト(https://office-premiumfrozen.jp/)

オフィスプレミアムフローズンの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社SL Creations |

|---|---|

| 会社所在地 | 東京都大田区羽田4-3-1 |

| 公式HP | https://office-premiumfrozen.jp/ |

ESKITCHEN

画像引用元:ESKITCHEN公式サイト(https://es-kitchen.biz/lp)

ESKITCHENの特徴

ESKITCHENは、サブスク型のオフィス社食サービスです。医療から建設、美容、IT・情報など、様々な業界で導入されています。

従業員は1品100円~利用できるようになっており、購入した社食の持ち帰りも可能です。ワンコインで安く利用できるという点においては、従業員の満足度アップにつながりやすい社食サービスと言えます。

契約期間には縛りがなく、1ヵ月前に運営会社に連絡すればいつでも解約できる仕組みになっています。冷蔵庫や容器は運営会社が提供しているため、企業側で用意しなければいけないのは電子レンジのみです。

ESKITCHENの料金

- 月額費用 27,500円~(税込)

ESKITCHENの口コミ

導入後は問題視していた「時間的な節約」につながりました。

こちらはオフィス内で冷蔵庫を開けてチンすれば、すぐに食べられるというところが大きなメリットです。

肉・魚・野菜などいろんな食材入ってますので、栄養面でも安心してお昼から食事がとれるということで、導入して良かったなと思っております。引用元:福利厚生社食サービスのESKITCHEN公式サイト(https://es-kitchen.biz/esresult/donyu-fukazawa-motor)

メニュー表を見ながらこんなのが入っているなど冷蔵庫の前で話も盛り上がり、今までは無かった食事でのコミュニケーションが増えた気がします。

総菜を自宅に持ち帰る事で家事負担の軽減に繋がっております。引用元:ESKITCHEN公式サイト(https://es-kitchen.biz/esresult/donyu-pokkapokka-nasari)

ESKITCHENの運営会社概要

| 運営会社 | ESキッチン株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大久保582番地 |

| 公式HP | https://es-kitchen.biz/ |

KIRIN naturals

画像引用元:KIRIN naturals公式サイト(https://k-naturals.jp/)

KIRIN naturalsの特徴

KIRIN naturalsはキリンビバレッジ株式会社が運営する福利厚生社食サービスで、450拠点以上で導入されています。JAL、日立、東急グループの会社など、大手の導入実績も多くあります。

商品ラインアップは日々の生活で不足しがちな野菜と果実の栄養が取れるスムージーでやジュースで構成されています。初期費用は無料で、商品代金の支払いのみで利用できます。

また、追加サービスとしてはウェルネス動画やオンライン健康セミナー、減るリテラシーチェックなどを従業員に配信できる「ウェルネススストア」の利用も可能です(※別料金)。

KIRIN naturalsの料金

- 初期費用:無料

KIRIN naturalsの口コミ

スムージーは飲みやすくておいしいうえに、毎日続けることで健康にもつながるという意識を持てるようになりました。

また、今回の健康セミナーに参加して教わった「オフィスでできるエクササイズ」も、簡単で継続しやすい点がとても良かったです。こういったセミナーを定期的に全社で実施することによって、従業員全体の健康意識も高まっていくのではと思っています。引用元:KIRIN naturals公式サイト(https://k-naturals.jp/cases/jmb)

KIRIN naturalsの運営会社概要

| 運営会社 | キリンビバレッジ株式会社 |

|---|---|

| 会社所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野四丁目10番2号 |

| 公式HP | https://www.kirin.co.jp/ |

TukTuk

画像引用元:TukTuk公式サイト(https://tuktuk-convenience-stand.com/)

TukTukの特徴

TukTukは、「オフィスに置くだけでの無人コンビニ」というコンセプトで提供されている福利厚生社食サービスです。

ランチ用の弁当以外にはデザートやコーヒー、飲み物なども一緒にストックして、従業員に利用してもらうことが可能です。必要な場合は、ペンといった日用品や輸入菓子など、ラインアップをさらにカスタマイズすることもできます。

商品の購入は専用アプリで完結しています。アプリ内で商品を選んで、QRコードをスキャンするだけで購入できるため、支払いの管理に手間がかかりません。

なお、提供エリアは東京23区、横浜市、埼玉、千葉の一部となっています。(※2023年6月現在)

TukTukの料金

料金に関する情報は公式サイトにて公開されていません。

TukTukの口コミ

お弁当系を充実させつつ管理を楽にしたい、といった期待は十分叶っていますし、社員からの口コミも高評価なので満足しています。

特に「ユーザーからリクエストがあったので、こういう商品を増やしますね」といった風に、私たちを通さずに直接ニーズをキャッチして頂けるのが本当にありがたいです。社員の声もちゃんと届いて対応もスムーズですし、トラブル時のサポートも任せられるので手を煩わせることがないところがすごく助かっています。引用元:TukTuk公式サイト(https://tuktuk-convenience-stand.com/case/matsuishoken)

TukTukの運営会社概要

| 運営会社 | 株式会社Relic |

|---|---|

| 会社所在地 | 〒150-6008 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F |

| 公式HP | https://relic.co.jp/ |

社食サービスとは?

「社食」は「社員食堂」の略です。従業員に食事を提供することを前提にした会社の中の食堂が社食と呼ばれています。近年では、社食を福利厚生の一環で導入する企業が増えています。

社食と言えば、少し前までは価格が安いだけで従業員の好みや健康を考慮しないメニューが一般的でしたが、最近は栄養バランスやカロリーなどで健康管理にも役立つようなヘルシー志向の社食が人気です。

働き方が多様化する中で、お昼休憩時間に食事を提供する食堂スタイル以外にも、お弁当のデリバリーや自由な時間に利用できる自動販売機型、リモートワークの社員への宅配、必要な量だけ食べられるビュッフェ形式など、様々なスタイルのサービスが増えました。

社食は仕事を円滑に進めるための裏方として活用できます。社員同士が食堂で一緒に食事をすることはもちろん、社食サービスのメニューや味の感想など雑談の話題にもなります。コミュニケーションの機会が増えると、仕事上の連携もスムーズに。また、決まった時間に届くお弁当は、仕事と休憩の切り替えが苦手な社員でもメリハリをつけやすく、しっかり休憩できます。

一人暮らしの従業員やテレワーク社員なら、栄養が偏っているかもしれません。社食でバランスの良い食事を摂れば、疲れが取れやすくなったり、病気のリスクを軽減したり、仕事に対する底力が湧いたりします。

社食は一見コストがかかるサービスに見えるかもしれません。しかし実は、仕事の生産性と企業としてのブランド向上にもつながるメリットが大きな福利厚生です。

社食を福利厚生として活かすメリット

従業員の満足度が上がる

仕事をする上で、毎日のランチ代は社員にとって大きな出費です。社食は、価格が安いため、外でランチするのと比較して食費を安く抑えられます。

食費を抑えるために、朝早く起きて弁当を作る人も少なくありません。しかし弁当を作るために早起きすれば、睡眠不良になったり、疲れが抜けなかったりと体には大きな負担があります。社食で安く昼食を摂れるなら、弁当を作るより社食を利用したいと思う人は少なくありません。

特に一人暮らしの従業員なら、様々なメニューから選べる食事はありがたいものです。カロリーにも配慮されたメニューであればなおさら、健康管理に気をつけている社員にとっても利用しやすいです。

また、誰でも利用できる福利厚生である点も社食の魅力の1つ。一般的に福利厚生では、レジャー施設などを用意している会社が多いですが、利用する機会がない従業員も少なくありません。利用する従業員との不公平感が生まれてしまいます。

一方、社食なら誰でも日常的に気軽に利用できるサービスです。社食を導入することで総じて従業員の満足度が上がり、仕事へのモチベーションがアップします。

健康経営に取り組める

社員の中には、忙しくて昼食を抜いてしまいがちな人もいます。しかし食事は活動のエネルギーを補給する大切なもの。食事を抜くと、仕事のパフォーマンスが低下する可能性があります。また、栄養不足による健康面での悪影響も懸念されます。

昼食はいつも外食やコンビニ弁当という人も、カロリー過多や栄養の偏りが不安です。従業員の多くは、昼食に対して、健康面での大きな不安を感じています。そんな昼食に対する不安を解消できるのが社食です。社食でヘルシーな食事を提供すれば、健康経営に取り組めます。

近年は、会社の経営リスクのひとつとして従業員の健康リスクが考慮されるようになりました。従業員の健康管理・維持・増進のサポートをすることで、仕事のパフォーマンスが上がるだけではなく、病気による離脱などのリスク対策にもなります。

企業のブランド力が高められる

社食は従業員にとって、人気の福利厚生です。ほぼ毎日の生活の中で、一食は仕事中に摂ることになります。その食事の内容は、人にとって重要なものです。

社食があるという事実だけでも企業の魅力は倍増するので、採用時もアピールできる要素です。新卒の学生は特に、福利厚生を重視して就職活動をしています。従業員にとって大きな魅力がある社食を用意すれば、優秀な人材も集めやすくなります。

求職者に人気の企業は、ブランド力が高まります。また、社食がメディアに取り上げられると、企業のイメージもアップ。認知度を高めることにもつながる可能性があるのが、社食の魅力のひとつです。

福利厚生社食サービスを導入する際のチェックポイント

社食メニューの数や種類

社食サービスは、毎日利用するため、メニューの数や種類の豊富さは重要です。どんなに食事が美味しくても、メニューの数が少なくてはすぐ飽きられ、結局外食に戻ってしまう可能性もあります。

また、従業員の中には食材の好き嫌いが多い方、特定の食品にアレルギーがある方もいるでしょう。社食サービス導入前に、提供会社にアレルギー対策や、従業員の好みに合わせたメニュー作りが可能性か確認しましょう。

冷蔵庫の設置スペース

社内食堂サービスには、専用の冷蔵庫などを設置するスペースが必要な場合もあります。社内スペースを確認し、どの位の大きさの冷蔵庫が設置できるか確認しましょう。

また、冷蔵庫の利用には電源コンセントが必要なので、オフィスのコンセント位置もチェックしておくことが必要です。

食事の提供スタイル

社食サービス会社の提供スタイルも確認しましょう。配達型の「お弁当サービス」なのか、「ビュッフェスタイル」なのかを把握することで、オフィスに必要なスペースもイメージしやすくなり導入もスムーズに進められます。

昨今では、テレワークなどの在宅勤務を導入する企業が増えています。これらの勤務スタイルに適したサービスを提供しているかも確認しておくと良いでしょう。

福利厚生社食サービスの活用で発生する料金

社食は、初期費用がかからないサービスも少なくありません。月額利用料金も25,000円~50,000円くらいが相場です。月額料金が無料のサービスもあります。実際の食事代とは別に、月額利用料金などの管理費が発生する可能性があるので注意してください。

一般的には、お惣菜やお弁当代は従業員自身が支払います。お惣菜なら1品100円~300円程度、お弁当は500円程度です。お弁当で700円を超えると、社食のメリットが感じられない可能性があります。

なお、近隣の飲食店での食事を社食扱いできるサービスもあります。対応している飲食店の数が少ないと従業員にあまり満足してもらえません。飽きずに食事を楽しめるだけの数が揃っているかには注意してください。既存の飲食店を社食扱いにするサービスでは、食事代は飲食店で提供されているメニューによりますが、会社が一部の料金を負担する形での食事補助が人気です。

社食サービスは、試飲会やサンプルの取り寄せに対応しているところも少なくありません。せっかく社食を用意しても、味やメニューに不満が出てしまっては残念です。導入後に失敗したと思っても、余計な費用がかかってしまう可能性があります。導入を決める際は、事前に料金とあわせてサービス内容も確認しておきましょう。

福利厚生社食サービスの選び方

一口に「社食」といっても、提供形態やメニューのラインアップなど、サービスを構成する要素が多くあります。ここでは、自社で社食を導入する際に考慮しておきたい点を見ていきます。

提供形態

社食サービスの提供形態は大きく分けて「お弁当配達型」「食事提供型」「社内設置型」の3タイプがあります。こちらの提供形態においては、スペースや業務などに合っている提供形態を選ぶことが求められます。

お弁当配達型は、数を注文しておくことで昼休憩に合わせて届けてくれるサービスと社内で対面販売するサービスがあります。自席や休憩室など、社内ルールで決められた食事場所を活用できるのがメリットです。

食事提供型は、会議室や休憩室を一時的に食堂スペースにするサービスです。給食をイメージすると分かりやすいでしょう。温かい食事が食べられるので満足感は高いですが、昼休憩など決まった時間帯で提供されるため、シフト勤務の職場には向いていません。また、提供場所のスペースが確保できない会社でも導入が難しいです。

社内設置型は、冷蔵庫から好きなお惣菜を取って電子レンジで温めて食べます。電子レンジや冷蔵庫のスペースは必要ですが、大きなスペースは必要ありません。時間帯を選ばず、いつでも食事できるのがメリットです。

社員のニーズ

導入にあたっては、社員のニーズを確認しましょう。導入しても利用する人がいなければ意味がありません。「お弁当を持参している人が多い」「外で買ってくる人が多い」「外で食べて来る人が多い」など、普段のランチ事情を把握することも大切です。しかし、その行動が必ずしも社員の本来の希望ではない可能性がある点には注意してください。

大切なのは、「社食があれば利用したいと思っている社員がどれくらいいるのか」です。アンケートで確認することをおすすめします。また、どんな社食サービスを望んでいるかも確認して、社員のニーズに合うサービスを選定してください。社員のニーズとマッチした社食が導入できれば、社員の会社への満足度は大きく向上します。

メニューのラインナップ

社食サービスを導入すると、毎日その会社の料理が提供されます。そのため、導入前にはメニューのラインナップは要チェック。選択肢が少ないサービスを導入すると、従業員が飽きてしまう可能性があります。

社食を導入するメリットのひとつは、ヘルシーな食事で従業員の健康をサポートできることです。しかし、ヘルシー志向だけに偏ってしまうのもおすすめできません。「今日はお腹が空いたからガッツリ食べたい!」という日は誰にでもあります。そんなときに、ボリュームが少ないメニューばかりだと不満に感じてしまうでしょう。

また、性別や年齢層によっても好みの食事の傾向は異なります。盛り付けの分量も柔軟に対応してもらえるサービスなら満足度も高いです。また、定期的にメニューが入れ替わると飽きを防げます。

料金設定

昼食に対する従業員の不満の多くは、高いことです。安くて美味しい食事が従業員の希望する社食の第一条件と言えます。大手企業では、無料で社食を提供しているケースもあります。できるだけ従業員のお財布に負担がかからず、美味しい食事を提供できるサービスを選んでください。価格帯の目安としては、350円~500円くらいがおすすめです。

また、初期費用や月額料金、管理費用など、会社が負担する費用も確認してください。料金システムは社食サービスによって異なります。見積もりを取り、各社の料金システムを把握してコストとサービスのバランスがいいところを選びましょう。

社食がすごいと有名な会社事例

社員食堂が特色あるサービスを提供し、働く環境を豊かにしている企業が増えています。ここでは、社食がすごいと有名な会社事例を紹介します。

ヤフー株式会社

ヤフー株式会社の紀尾井町本社にある社食「BASE」「CAMP」は、約1,000坪の広さを誇る850席の空間です。

朝8時から夜8時まで開いており、朝食には無料のおにぎりやサンドイッチを提供。

一日の提供数は約3,100食に上り、毎日約7,000人の社員・訪問者が利用しています。

これらの施設は、社員の交流と活力の源として、また高い利用率がその魅力と価値を物語っています。

ヤフーの「BASE」「CAMP」は、単に食事を提供する場所以上の役割を果たし、社内コミュニティを豊かにしています。

エイベックス株式会社

エイベックス株式会社の新社屋には、コミュニケーションとコラボレーションの芽生える特別な場所があります。

それは17階に設置された社員食堂です。

この食堂は、6つの異なるデザインエリアに分かれており、個人利用からグループ利用まで柔軟に対応できるよう工夫されています。

更に、プロジェクターや音響システム、DJブースの設置により、様々なイベントやコラボレーションの場としても機能します。

この社員食堂から生まれる社員間の交流は、社内のコミュニケーションを活性化し、新たな創造性を刺激しています。

エイベックスの社員食堂は、ただの食事の場を超え、社内文化の核心部として重要な役割を担っています。

福利厚生目的の社食サービスに関するよくある質問

ここからは、福利厚生目的の社食サービスにに関する「よくある質問」を紹介していきます。サービス導入に関して疑問や不安を感じている方は、以下のQ&Aを参考にしてみてください。

Q1.導入する前に試食やお試し導入などは可能でしょうか?

冷凍の総菜やお弁当のデリバリーをするサービスなのか、冷蔵庫を設置して野菜やフルーツなどを販売するサービスなのか、サービスの形態によって試食が可能かどうかは変わります。

ただ、どの会社もなんらかの形で試食を用意していることが多いですし、お試し期間が設定されている場合もあります。

実際に社員や従業員に食べてもらってから導入を決めたいという場合は、商談の時点でその意向を提供企業側に相談してみてください。

Q2. 健康経営に役立つ福利厚生を採用したいのですが、社員の健康にプラスになると言える根拠はありますか?

最近の社食サービスは、社員の健康を第一に考えて、エネルギー(カロリー)計算や栄養価の高い国産の食材を使うなど、さまざまな配慮がなされています。

各社こだわりを打ち出していますが、もしも公式サイトを見て「どこが健康にいいのか」がわかりにくい場合は、資料を請求したり説明を聞いたりしてみましょう。

サービスによっては、専任の管理栄養士がメニューを考えてくれる社食サービスもありますので、健康にいい社食サービスを選ぶ際の目安にするとよいと思います。

Q3.社食サービスを導入する際、社員や従業員が支払う料金以外に、会社側の負担はありますか?

冷蔵庫据え置きタイプの場合などはとくに、コンビニなどで購入するより安い料金で買えるようになっています。その場合は企業側が差額を支払うかたちになります。

企業が費用を一部負担することによって、社員や従業員様が社食サービスを通じて体にいい野菜や総菜を安価で購入することができるようになります。

福利厚生として社食サービスを導入する価値はこの点にありますので、月額の費用負担額や従業員数、想定利用者数などのシミュレーションをして、導入コストと福利厚生費のバランスを考えてみるとよいでしょう。

多額の費用を投じて福利厚生の施設をつくるわけではありませんので、社員数が少ない会社でも手軽に始められる福利厚生として、導入する企業が増えています。

導入後の社員満足度が高い点も、注目されている理由のひとつです。

福利厚生として導入したい社食サービスまとめ

社食は誰でも気軽に使えるサービスであると同時に出費を抑えてくれるサービスのため、従業員の満足度が高い福利厚生です。採用の際も、アピールポイントとして機能します。

社内に調理場を用意して直接提供するスタイルの社食以外にも、お弁当配達型や社内設置型など様々な社食サービスがあります。従業員のニーズと自社の勤務スタイルに合う社食サービスを導入してはいかがでしょうか。

社食の提供は、その取り組みにオリジナリティがあるとメディアで話題になるなど、企業の知名度向上に繋がる場合もあります。このようなブランディング効果のためだけに社食を導入するというのはおすすめできませんが、波及効果が得られる可能性がありながら従業員へのサービスとしての効果が高いことから、お得なサービスと言えます。