商社・卸の集客はWebマーケティング・広告戦略を中心とした強みの見せ方がポイント

最終更新日:2024年03月08日

数ある競合の中から選ばれる商社になるためには、「自社の商品やサービスは誰にとってナンバー1なのか」を明確にして、その市場を作り上げる必要があります。

そうすることでユーザーは、「自身(会社)にとってベストな商社はここだ」と納得して選ぶことができ、効果的な集客に繋がるのです。

ここでは、商社業界の現状をもとに、競合と差別化できるWeb集客・マーケティングを紹介します。

価格競争ではなく差別化へ

「〇〇といえば、あの企業!」と

第一想起されるポジションの作り方

集客の前に振り返る商社業界の現状

商社の事業領域は非常に広範で、以下のような分野に進出しています。

- 資源

- インフラ

- 食料

- 繊維

- 小売業

- 金融

- 医療・医薬品

- 病院経営

一方で、「需要・供給の間を商社が仲介する必要性」について疑問を持つ声もあり、トレーディングビジネスの比率は縮小傾向にあるのも事実です。

トレーディングビジネスとは

トレーディングビジネスは、商品やサービスの取引によって利益を得るビジネスのことです。具体的には、企業や個人が自社で仕入れた商品やサービスを販売することで収益を上げます。トレーディング企業は、世界中の市場でさまざまな商品を取引し、需要と供給のバランスを調整して利益を最大化します。

再編が進む専門商社業界

商品の仕入れをしたいという会社に対し、同業他社と比較した際の特化部分をアピールする必要があります。2010年代の後半には専門商社の大手が経営統合をするといった事例がありました。

このように専門商社業界を取り巻く環境は変わっており、中小企業や後発の総合商社が今後残っていくためには、変化に対応できることが大切です。

専門商社が考えるべき今後のマーケティング戦略

今後の専門商社が抱えるであろう課題としては下記があります。

- インターネットの普及による中間商社の撤廃

- 人口減少による消費の縮小

- グローバル化に向けた海外展開

このなかでグローバル化に関しては外国語の対応に加えて、商品発送などの体制も整えなければいけないため、中小企業が準備するには負担が大きいです。そのため中間商社の撤廃と消費縮小の課題を乗り越える必要があります。

収益を増やすためには現在の取引先にもっと多く購入してもらうか、新規顧客を開拓しなければいけません。しかし今後消費が縮小することを考えると現在の取引先へ発注を増やしてもらうことは難しいでしょう。

そうなると今後生き残るために重要となるのは、新たな企業との取引を増やすことです。では多くある専門商社のなかから、新規顧客に選んでもらうためにはどのような差別化が必要なのでしょうか。

中小・後発の専門商社・卸向け!競合と差別化できるWeb集客・マーケティング

中小や後発である専門商社は、同業他社と差別化するために今後Web集客に力をいれるべきです。

専門商社は営業だけでは集客できない時代

インターネットが一般ではない時代には、商社の営業担当が会社を渡り歩いて契約を取ってきたものです。サービス内容ではなく営業担当の人柄をみて契約が結ばれていたことも珍しくありませんでした。

しかし現在では、下記のような理由でなかなか交流の機会をつくることが難しいです。

- セキュリティ上、アポなし営業ができない

- 急な電話に不快感を覚える人が多い

- 取引先担当者と仲を深めようとしても断られる

- 無理に交流しようとするとハラスメントと言われる

営業担当がアポなしでまわり、契約をとるのは難しい時代となりました。

今後は専門商社もWebで探されることを見据えたマーケティング・広告戦略を

現在の新入社員は生まれたときからパソコンやスマートフォンなどでインターネットが身近にある世代です。調べ物をするときにはまず一度検索をしてそれでも見つからなければ上司に相談するなどの対応をします。

まだBtoBをインターネットで取引するのがベースであるとまでは言えません。しかしインターネットが身近な世代が多くなれば、まずWeb検索で問い合わせ先を探すのが当然となっていくでしょう。

今後の他社に負けないためにはWebサイトからの集客に力をいれていかなければいけません。

商社・卸がWebサイトからの集客に力をいれる方法

1. ターゲット市場の特定と理解

最初に、ターゲットとする市場や顧客層のニーズ、行動、嗜好を深く理解するための市場調査が必要です。これには、業界レポート、顧客アンケート、競合分析などが含まれます。

次にターゲット顧客のペルソナを作成し、そのニーズに合わせたカスタマイズされたコンテンツやサービスを提供します。

2. コンテンツマーケティングの活用

商社や卸売業は、製品の特徴や業界のトレンドに関する教育的コンテンツを提供することで、潜在顧客に価値を提供し、ロイヤルティを獲得することができます。

キーワードリサーチを行い、業界関連の検索で上位にランクされるようにウェブサイトやブログ記事を最適化します。

3. デジタル広告

Google AdsやLinkedIn Adsなどのプラットフォームを使用して、特定の業界や役職を持つ人々にターゲットを絞った広告を展開します。

ウェブサイトを訪れたが購入に至らなかった見込み客に対して、リターゲティング広告を用いて再度アプローチすることもできます。

4. ソーシャルメディアマーケティング

LinkedInやXなどのプラットフォームで、業界のニュースやトレンド、自社の製品情報を共有します。

さらに業界関連のグループやフォーラムに参加し、専門知識を共有することで、業界内での認知度と信頼性を高めます。

5. メールマーケティング

定期的なニュースレターや製品アップデートを送信することで、顧客との関係を維持し、長期的な顧客ロイヤルティを築きます。重要なのは、受信者の興味やニーズに合わせて内容をカスタマイズすることです。

6. アナリティクスと改善

ウェブサイトのトラフィックや広告キャンペーンの効果を分析し、改善点を見つけ出します。

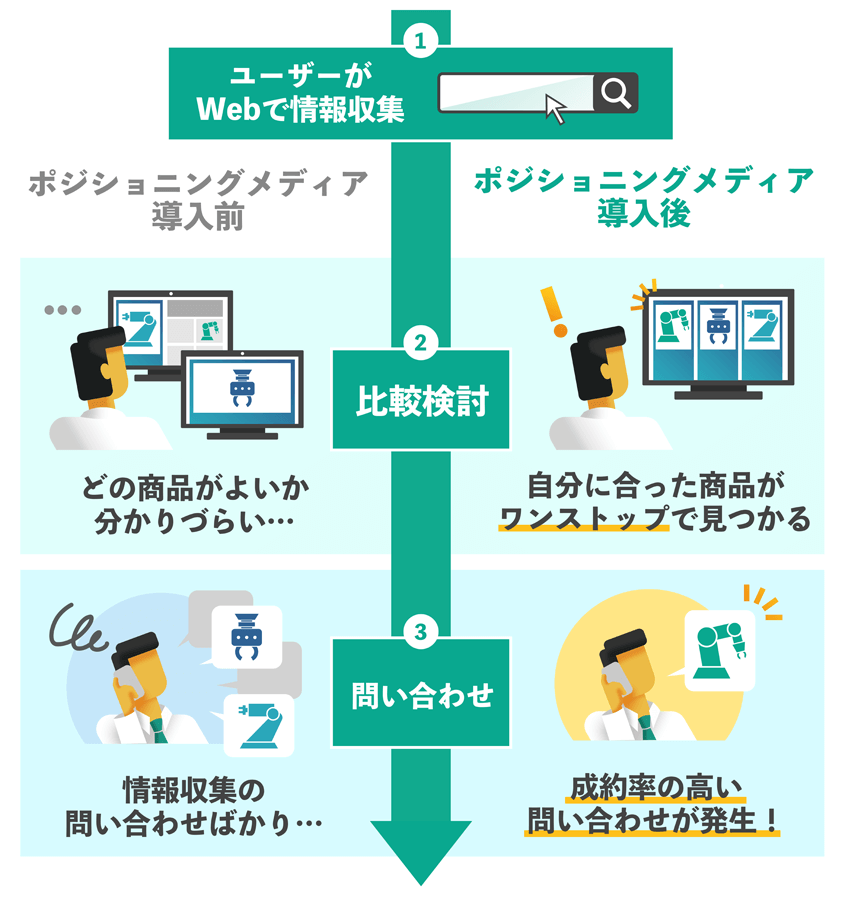

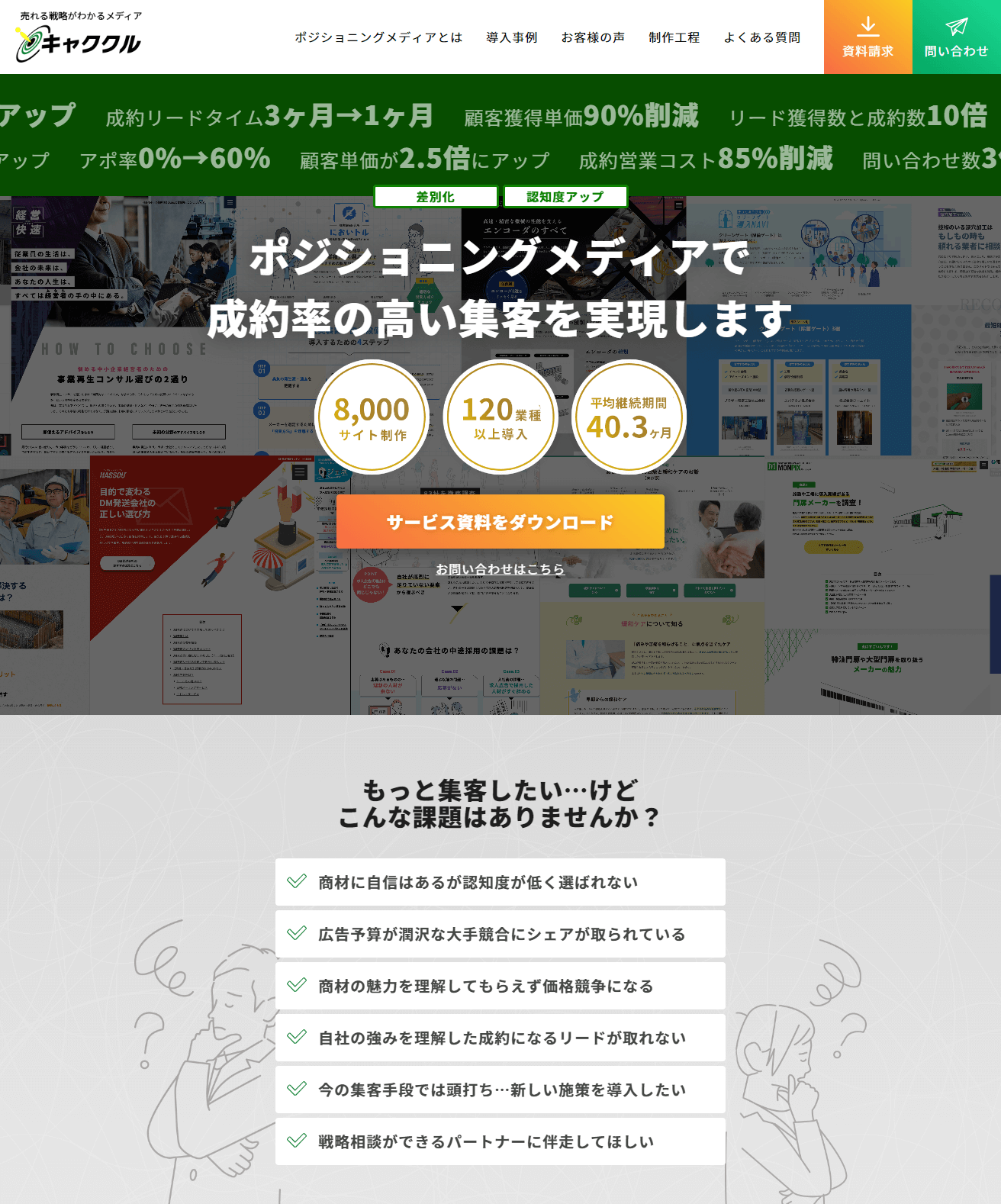

7.ポジショニングメディアで差別化する

ポータルサイトは業界を網羅してサイト内で検索させることで、選択肢の多さなどのメリットをユーザーに提供するものです。

ポジショニングメディアではさらに一歩踏み込み、分析したユーザーニーズを元に比較軸を設定。

〇〇というニーズなら自社がベストと優位性を見せることでそのニーズを持つ自社と相性の良いユーザーを狙って集客できる戦略になります。

このようにリード獲得時点でユーザーは自社の強みを認識しており、その上でお問い合わせをしてくれます。

このポジショニングメディアの戦略的特性によって、以下のような効果に繋がるのです。

- 競合と比べた上で自社に興味を持ってもらい契約までのリードタイムが3分の1に短縮できた

- 自社の商品・サービスを理解してくれる検討者が増えて商談率が8割以上になった

- 自社商材と費用感の合う検討者が増え、受注単価が2.5倍に増えた

ポジショニングメディアの特徴や事例は以下ページでもまとめておりますので、検討してみたいという方はぜひこちらもご覧ください。

ポジショニングメディア戦略の

特徴・事例を見る

マーケティングでライバル商社と差別化できる強みを発見

適切なマーケティング戦略のもと、他社にはない強みを宣伝して知ってもらえる仕組みを作ることが、たくさんある専門商社から選んでもらえるポイントです。

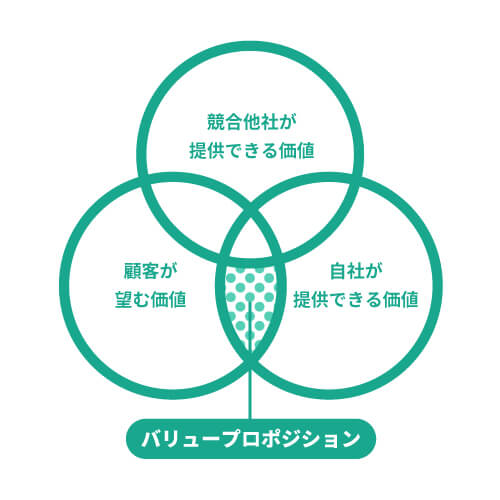

バリュープロポジションを見つけて戦略を

他社には真似ができない、自社だからこそ提供可能な価値をバリュープロポジションといいます。このバリュープロポジションをしっかり認識することで、顧客に有効なアピールができます。

専門性をもって商社ブランドで差別化する

バリュープロポジションを全面的に宣伝することで、「この商品ならこの会社」というブランディングができます。特定業界の専門商社として誇りをもつことで他社に負けない企業として売り込みもしやすくなるのです。

バリュープロポジションになり得る事例としては下記があります。

- 扱っている商品数はどこにも負けない

- 仕入値の交渉に強く商品を安く提供できる

- 豊富な在庫があり納期が早い

- 商品の知識はどこにも負けないので何でもアドバイスできる

- 他では扱っていない希少価値の高い商品を提供可能

あくまでこれらは一例で、さまざまな面からバリュープロポジションが作成できます。

業界内でブランドポジションを確立できる集客メディア

競合他社と差別化したい、アプローチできていない層に自社の名前をアピールしたいといった集客の課題を持っている企業はぜひ資料をご覧ください!

商品ジャンルごとに強みをわける

複数商品を扱っている専門商社であれば、そのジャンルごとにバリュープロポジションを設定しましょう。例えば医療機器、事務用品、工場製造機の3種類を扱っていた場合には、それぞれの部署も異なるので下記のようにバリュープロポジションの違いがあるかもしれません。

- 医療機器:国内最新の機器を入荷できる

- 事務用品:消耗品を当日中に納品できる

- 工場製造機:故障を防ぐメンテナンス知識をもっている

商品が違えば求められているニーズもさまざまです。それぞれ別のポジショニングメディアをつくれば異なるバリュープロポジションを宣伝できます。

他社との差別化部分が見つからない場合には

自社のバリュープロポジションが見つからないということもあるでしょう。これは珍しいことではなく、自社のサービスしか知らないとなかなかわからないものです。そんなときには同じ商品を扱う同業他社やターゲットが同じである商圏内をマーケティングします。

下記のような内容は、競合他社をマーケティングしてはじめて見えてくる内容です。

- 価格相場

- 平均納品日数

- 取り扱い商品数

- 希少商品の取り扱い

- 知識やトラブル時の対応サポート内容

他社のサービスを知ることで「実は他にはないこんな特徴を自社がもっていた」ということがわかるのです。

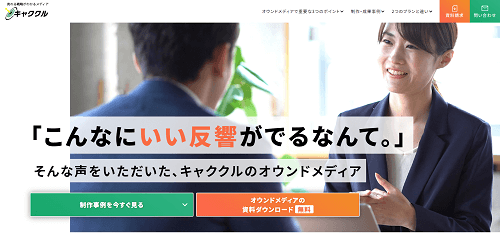

キャククルが手がけるオウンドメディアとは?

120業界・8,000サイト以上の実績があるキャククルのオウンドメディア。

認知度向上、他社との差別化、従来と異なるターゲットにアプローチしたいなど、様々な目的で制作することができます。詳しくは以下のページでご確認ください。

バリュープロポジションを活かした集客戦略ならぜひご相談ください

バリュープロポジションをいかした集客戦略はマーケティングの知識も必要となるため、いざ実践してみようと考えても、実施に時間がかかってしまう場合もあります。

Zenkenでは、バリュープロポジション分析を軸とした、集客・マーケティング戦略のご提案を行っています。

いままでに120業種を超えるクライアント企業を支援してまいりました。

市場分析から戦略提案、Webメディアの制作・運用まで、ワンストップで対応できますので、現在の集客戦略を改善したい、今後集客にもっと力を入れたいというご要望があれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

他にも読まれている記事