医薬品・製薬会社のマーケティング戦略と今後の市場動向を徹底調査

最終更新日:2023年09月18日

医療機器のグローバル市場は今後も右肩上がりが予測されていますが、日本の医療機器メーカーが手掛ける医療機器はまだまだ輸出の面で課題が多くあるように思います。

もちろん、すでに世界市場で大きなシェア獲得に成功している事例もありますが、伸びしろがある業界であることは間違いありません。

日本国内のみならず世界に向けて、日本の医療機器がいかに優れているか、技術が高いか、画期的なものかをアピールするには、既存の医療機器との差別化とブランドの浸透が必要です。

ここでは、製薬会社のブランディングがなぜ必要なのか、BtoB向けブランディングの重要性について解説していきたいと思います。このブランディングに有効活用いただきたい施策のひとつ「ブランディングメディア」の全研本社の取組みについてもご紹介させていただきます。

このブランディングメディアについては記事の後半でお伝えさせていただきます。

また、自社の認知度を上げて自社商材を知ってもらい、差別化戦略で自社の魅力を引き出す集客メディアについてもご紹介しています。

医薬品および製薬会社のマーケティング戦略はどう変わっていくのか

画像引用元:ファーマ2020:マーケティングの未来 岐路に立つ医薬品業界(https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/pharma2020-marketing-future1206.pdf)

製薬会社のマーケティング戦略は、ヘルスケア業界で起こっているパラダイムシフトを受け、大きな変化が求められています。日本の医療方針の重点が、治療から予防へと移行している影響も大きく受けています。

MAが医師のもとに通い詰めても、昔のように人と人とのつながりで営業できる時代ではありません。

ここでは、『ファーマ2020:マーケティングの未来』(プライスウォーターハウスクーパース)を参照・引用しながら、医薬品・製薬会社のマーケティング戦略の動向について考察し、マーケティング戦略にかかわるポイントを整理してご紹介していきます。

医薬品マーケットの動向を左右する主な要因

現在、医薬品市場には大きな変化の波が来ています。そこでまずは、この変化を引き起こす要因となる7つの動向について見ていきましょう。

慢性疾患の増加

高血圧や糖尿病などの慢性疾患患者は世界中で増加傾向にあり、今後もますます上昇すると予測されています。その理由の一つが、就労者の高齢化。日本だけでなく他の国々でも退職年齢の引きが行われており、就業人口における慢性疾患の割合を増加させると予測されています。

そのため、安い薬価とOTC市場の拡大、ジェネリックへの移行が進み、高額な新薬は売りにくくなっています。また、医薬品そのものが行きわたらなくなることも懸念されています。

ターゲットとなるエンドユーザーからの影響力が強まる

今後は、製品の開発や販売を行う際、ターゲットとなるエンドユーザーからの影響を強く受ける可能性があります。その理由は、治療プロトコルが利用されるようになったことに起因します。「この病気には、この薬」と、必ずしも医療費支払者が指定通りに購入・支払うとは限らなくなっています。

製薬会社や医薬品メーカーは、こうしたエンドユーザーの動きを見すえつつ、医療関係者との連携を強化していく必要があります。モノ言う患者が減ることはないからです。

成果に見合った薬価であるかどうか

ジェネリック医薬品が定着してきたように電子カルテが定着すると、さらに医療費支払者側に選択肢が提供されるようになり、「この薬は効果に見合った値段なのか」とか「もっと安くていい薬があるのではないか」と模索するようになります。

薬剤に関する薬剤経済学的評価を行う医療費支払者の数が増えれば、効果があまりない製品や価格が高い製品などは、「あまり利用すべきでない医薬品」といった評価が下されます。また、優れた医療措置などの判断材料が増える事で、エンドユーザー側から「NO」を突き付けられる可能性も出てきます。

そのため、医薬品業界は薬剤の効果を証明し、支払い額に合った価値や他の治療との優位性を示す必要があります。こうした情報をインターネット上などで発信していくべきでしょう。

医療の境界線があいまいになっていく

OTC医薬品の普及や医療技術の発展に伴い、プライマリケアセクターやセルフメディケーションセクターが拡大傾向にあります。医師による治療からセルフケアや補助的なケアへと変わっていくことで、より多くの情報が必要になります。

また、プライマリーセクターの成長に伴って、在宅医療や他の新しいサービスを求める患者さんたちが増加していきますので、地域医療やチーム医療における病院薬剤師や調剤薬局の役割もますます重要になります。

どこでどのような医療行為を受けるのがいいのか、医療の境界線があいまいになることは、製薬会社がどこにどうアプローチすべきなのか変わることにもつながっています。

医薬品需要の急増が予測される発展途上国への対応

発展途上国では、今後医薬品に対する需要が急激に増加することが予想されています。ただ、発展途上国の臨床的特徴や保健医療システムはそれぞれ異なりますので、発展途上国における市場に参入する際は、それぞれの需要に合った戦略を練っていく必要があります。また、複数言語による情報発信と情報収集も強化していくべきでしょう。

治療よりも予防にシフトする健康医療業界

重点領域が病気の治療から予防に移行することにより、製薬会社はヘルスケア市場へと進出することができます。しかし、ヘルスケア市場にて成功をおさめるためには、消費者の企業に対するイメージを改めて構築しなければなりません。

患者さんや医療従事者に、「製薬会社は本当に自分たち最善の利益ために動いてくれている」と信用してもらえなければ、ビジネスで成功することはできません。

規制当局の慎重姿勢が増幅する

バイオックスの副作用問題などの医薬品問題などから、政府当局や国際機関などの規制当局による承認に時間がかかるようになっています。

そんな中、コロナウイルス感染症のワクチンは異例中の異例のスピード対応がとられ、副反応による臨床試験の中断などもありましたが、通常なら数年かかるところを数か月で市場に流通しています。

しかし、それ以外の革新的な新薬に関しては、リスク回避のために従来通りの承認制度が取られています。

海外の医薬品営業(MA)の業界動向

主要市場における営業担当者数は多く、たとえばアメリカでは1996年からおよそ10年の間に臨床医が26%増えたのに対し、営業担当者は10万人に到達しました。これはアメリカだけでなく、イギリスなど他の国でも同様の傾向が見られています。

イギリスで行われた調査で、開業医が受ける営業担当者からのアプローチには以下の結果が出ています。

- 訪問回数:平均4回/月

- 販促郵便物:平均5回/月

市場における競争も激化しており、注意喚起をしなければならない事態へと発展しています。営業活動に対する規制も厳しく、たとえばオーストラリアでは医師に対する個人的な接待や贈与は禁止されています。

また、PMCPA(英国製薬工業協会マーケティングコード監視機構)では、悪質な違反の場合は実名を公表し社会的制裁を与える処分を下しています。

2020年以降のヘルスケア事情予測が重要

アメリカをはじめ、東ヨーロッパや中央ヨーロッパでは、プライマリケア薬剤の代わりにジェネリック薬剤が処方されており、その割合は65~70%ともいわれています。プライマリケア薬剤の使用率が低下している一方で、スペシャリティ薬剤の需要は増加傾向にあります。

2001年にスペシャリティ領域のブロックバスターは、わずか12製品のみであった。2007年には上市されている106のブロックバスターのうち55製品がスペシャリティ領域のものであった。(一部抜粋)引用元:ファーマ2020:マーケティングの未来 岐路に立つ医薬品業界(https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/pharma2020-marketing-future1206.pdf )

しかし、スペシャリティ領域の薬剤は、数多くの独自の特徴があります。また、マーケティングの際には、高度な科学知識が必要です。そのため、マーケット向けの薬剤とは異なるマーケティングモデルが求められます。

今後医薬品メーカーや製薬会社に求められることとは?

製薬企業は、患者さんたちがさまざまな製品・サービスの中から選択することができる環境を整えていく必要があります。そのために、医療従事者としっかりと連携していくことが重要です。

また、スペシャリティ領域へ参入していくためには、

- サポートサービスや補完的診断薬の提供

- 即座に対応できる直接流通ネットワークの構成

- 患者教育に対する投資を増やす

といったビジネスプランが必要です。スペシャリティ領域の医薬品に特化するか、プライマリケアケア領域の薬剤開発を今後も続けていくか、といった決断も下さなければなりません。

さらに、以下のスキルを持つ人材も必要となってきます。

- より強い影響力を発揮していく医療費支払者や薬剤経済学評価機関と交渉できる顧客管理担当者

- 疾病のライフサイクルを通じて患者を助力する手法について深い見識を持つ疾病管理スペシャリスト

(一部抜粋)※引用元:ファーマ2020:マーケティングの未来 岐路に立つ医薬品業界(https://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/archive/assets/pdf/pharma2020-marketing-future1206.pdf )

「研究者は研究だけ、営業は営業だけ」といった旧来の縦割り思考のビジネスでは新たなマーケットは獲得できないでしょう。

組み合わせ(ハイブリッド)型医薬品?組み合わせ薬剤の誕生も

ジェネリック医薬品やブランド医薬品などを組み合わせた薬剤など、今後はハイブリッド型医薬品の需要が高まる事が予想されています。ポリピルの開発が組み合わせ薬剤の動向を後押しする可能性があります。

組み合わせ薬剤により症状が改善するなどの効果が見られれば、患者さんたちのメーカーへのこだわりはますますなくなっていきます。

たとえば、イギリスでは心疾患患者向けに組み合わせ薬剤の試作品を開発していますが、組み合わせ薬剤は心疾患のほか、癌や他の病気向けに開発することも可能です。その事から、製薬会社は自社開発した製品と競合の製品を組み合わせて薬剤を開発する、といった可能性も考えられます。

医薬品にもブランドマネージャーが求められる

今後は、研究開発機能としっかりと連携しながら他の業態同様に営業やマーケティング戦略を立て、販売戦略にもテコ入れする必要が求められるかもしれません。今既にある商品の情報をフィードバックし、本当に価値ある薬剤の材料となる化合物の研究にもスピード感が求められます。

また、医薬品のブランドイメージに左右されなくなってきたことからも、今後は製薬会社と薬剤のブランディングが欠かせません。選択権を得た医療費支払者に選んでもらうためには、ブランドマネージャーの力が必要なのです。

疾病グループだけでなく、プライマリケアや未病予防、健康維持といったカテゴリごと、対策エリアごとにブランディングをしていくようになることが予測されます。海外のブランドマネージャーを任命するなど、マーケティング部門の変革が求められるかもしれません。

今後医薬品のブランド管理は、以下の3つにわけられることになるでしょう。

- 主要な顧客の管理:医療費支払者との交渉や関係維持など

- 専門医に対する診療サポート:2次医療サービス提供者に対する販促など

- 患者さんとのコミュニケーション:トレーニングプログラムの実施など

医薬品そのものの広告や宣伝には制限があり大変難しいのが現状ですが、ブランディングが成功すれば、「〇〇〇の症状のことなら◇◇製薬会社」と消費者に第一想起してもらうことができるようになります。

これを可能とするのが、Zenkenが手掛けるオウンドメディア「ブランディングメディア」です。

ブランディングメディアで唯一無二の存在になる

製薬会社のブランド戦略を考えるときに、デジタルマーケティング導入の重要度は今後ますます高まっていきます。なぜなら万人が活用するデバイスが、スマートフォンだからです。

いつなにが起こるかわからない不安を抱えながら、情報を探し求めるツールとしてなくてはならない存在であり、情報検索で最上位に位置するインターネットへのアクセスはスマートフォンのおかげで容易になりました。

製薬会社として消費者に専門分野の知識を提供するのも、特定の悩みや症状を解決に導くのも、チラシやパンフレットよりも、デジタル上のメディアを経由する機会が圧倒的に多くなっています。

消費者の頭の中は、検索するキーワードに現れます。そのキーワードで上位表示されるブランディングメディアによって、貴社の社会的貢献度や専門家によるアドバイスを知った消費者に貴社の存在が刷り込まれていきます。

ブランディングメディアのメリット

ブランディングメディアを利用するメリットには、

- 継続的な情報の発信で見込み顧客を育てられる

- 専門性の高い情報発信によるブランドイメージの定着

- 特定の症状や悩みに関して第一想起される存在となる

といったものがあります。

ただしターゲットにアプローチするためのキーワード選定がずれていると、充分なブランディング効果は得られません。消費者の頭の中にある悩みや問題をしっかり把握したうえで、対策するキーワードを決めていきます。

そしてユーザーの目線で有益なコンテンツを提供することが前提となるブランディングメディアをうまく運用すれば、自社のブランド力向上に大いに役立ちます。

たとえばエンドユーザー向けではなく、病院や医師向けのブランディングメディアを制作すれば、MRやMSの代わりにインターネット上でセールスプロモーションをサポートしてくれます。

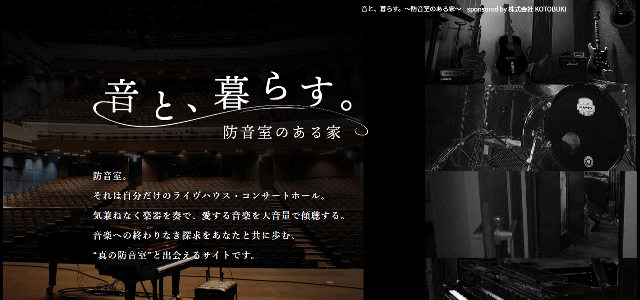

まったく業界は異なりますが、Zenkenが手掛けたブランディングメディアのビジュアル事例として、下記サイトを紹介させていただきます。

ニッチで専門性の高い業界では、信ぴょう性が高く深掘りされた情報でなければユーザーニーズを満たすことができません。

医療機関が関心を寄せるキーワードでブランディングメディアを制作し、より顕在性の高いリードの獲得が可能になるのです。

社内でブランディング施策の選択肢として社内でご検討いただく材料として、簡単な資料にまとめています。下記ボタンよりダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

Zenkenのブランディング

(オウンド)メディアは計算高い!?

医薬品・製薬会社のマーケティング戦略と今後の市場動向まとめ

この記事では、医薬品市場に変化をもたらす動向やブランドマネージャーが必要とされる理由、2021年以降のヘルスケア事情の予測やマーケティング戦略などについて説明してきました。

営業やマーケティング部門の仕事のありかたへの変化が予想されますが、情報収集や情報の活用法についても見直していく必要があります。これからは製薬業界だけを見ていてはチャンスをつかめない、ということは言えそうです。

医薬品・製薬会社はネット上での情報発信を強化すべき

オンライン上の患者フォーラム、ウィキペディア、ブログなど医療従事者向けサイトをどんどん活用して、医療費支払者であるエンドユーザーが何を求めているか知ることが大事です。

そして販促的な内容を含めないという条件のもと、医師など専門家のコメントを積極的に掲載し、医薬品メーカーとしてのメッセージを発信し続けることが肝要です。

医薬品の広告や宣伝には薬機法など関連法規の規制がありますが、患者フォーラムや有用情報の提供を販促に繋げることなく情報発信をしていけるはずです。

特にスペシャリティ領域の疾病にかかわる情報発信は、患者からも医療従事者からも求められているものです。

コロナ禍をきっかけに定着してきたオンライン上での情報発信の必要性とそのあり方について、社内で横断的な協議をすることをおすすめします。

戦略的コンテンツマーケティングならZenkenへ

多くの製薬会社は、インターネット上における情報発信の価値や可能性について、いまだ半信半疑のところがあります。関連法規を順守しながら、ネット上で啓蒙活動をする真の価値を、ぜひいち早く実感してください。

製薬会社が大量に抱えているコンテンツのリソースを活用して、ブランディングメディアをはじめとする戦略的コンテンツマーケティングに取り組むべきであると考えます。

外部パートナー会社へのコンテンツマーケティング依頼を視野に入れている場合は、下記よりZenkenまでご相談ください。

他にも読まれている記事