オウンドメディアが失敗する原因と失敗事例、知っておきたい失敗防止対策を紹介

最終更新日:2024年02月27日

オウンドメディア制作運用の失敗事例と原因

自社で直接運用する「オウンドメディア」は、自社または自社製品・サービスに興味を持つユーザーに強く訴求するツールです。

しかしすべてが成功につながるものではなく、中には失敗例もみられます。ここでは失敗の原因について詳しく紹介していきます。

オウンドメディア運用の目的目標が曖昧

オウンドメディアの運用では、訪問数や問い合わせ数などの目標を細かく設定しなければなりません。

目標設定が曖昧だと、オウンドメディアの方向性が徐々にぶれてしまうおそれがあります。また、メディアの理想像に近づけるための施策も選定・実施・改善しづらくなります。行き当たりばったりに施策を行っているうちに運用コストが膨らんでしまいます。

たとえば、自社の製品紹介を行うためのオウンドメディアを立ち上げたとしましょう。目標や目的の設定を行わなければ、ただ製品紹介を行うだけのWebサイトとなるでしょう。

淡々と製品紹介を行うだけのWebサイトはユーザーにとって心を動かす要素が少なく、購入に繋がりにくいです。商品の知名度を上げることが目標なら、そのサイトで良いかもしれません。しかし、売り上げに繋げることを目標としたい場合は、メディアを通じての問い合わせ数、受注数などが大事となってきます。

問い合わせ数を上げるには顧客が気軽に連絡が取れる環境を作らなければいけません。一方受注数がメインの目標なら、顧客がサイト上の情報を読んだだけで意思決定できるための工夫が必要です。

オウンドメディアの効率的な運用の意味は設定した目標によって大きく変わってきますので、常に念頭に置くようにしましょう。

オウンドメディアのコンセプトとターゲットが自社に合わない

オウンドメディアの基礎となるコンセプトは、メディアの方向性を決定する上で重要な指標となります。

コンセプト決定の段階で目的・目標がぶれてしまうとサイト構成に時間がかったり、コンテンツ制作の難易度が必要以上に高くなったりする恐れがあります。

最終的なゴールを達成するために目的や目標を設定し、そのうえでコンセプトを決めていきましょう。

次に、顧客や見込み客となるターゲットの選定も丁寧に行うようにします。

ターゲットは購買層・顧客・リピーターのほかに、口コミで自社の良い情報を広めてくれる人々も含まれます。そうしたターゲット層の選定を具体的に行い、ターゲットに即したサイト構成を行う必要があります。

ターゲットの設定段階で自社に見合わない層を対象に入れてしまうと、ページを構成するコンテンツの軸がぶれてしまいやすくなります。その結果、オウンドメディアがただ存在しているだけで、ファンを引きつける力を持たないものになってしまいます。必ず自社に見合うターゲットを常に視野に入れるようにしてください。

キャククルが手がけるオウンドメディアとは?

120業界・8,000サイト以上の実績があるキャククルのオウンドメディア。

認知度向上、他社との差別化、従来と異なるターゲットにアプローチしたいなど、様々な目的で制作することができます。詳しくは以下のページでご確認ください。

ユーザーに価値あるコンテンツを提供できない

オウンドメディアの基本は、ユーザーや顧客に対して「価値がある」と思ってもらえるコンテンツを提供することです。

知りたい情報や魅力的な製品・サービス情報が掲載されているほどオウンドメディアの価値が上がり、またリアルタイムの情報やユーザーの疑問に丁寧に応えるコンテンツなども好印象につながります。

自社に見合うターゲットを設定したあとは、その人々が自社に何を期待しているのかを突き詰め、コンテンツとしてオウンドメディア内に盛り込むようにしましょう。

価値がないとみなされやすいオウンドメディアには、以下のようなものが挙げられます。

- コンテンツの量が少ない

- コンテンツのデータが古い

- データの信憑性が疑われる

- 運営者の情報がない・少ない

- 問い合わせ手段がない・少ない

- サイトが見づらいまたは簡素

- 知りたい情報にアクセスしづらい

コンテンツが少なすぎる、あるいは情報が掲載されていないものはもちろん、運営者の情報が十分に掲載されていないサイトは信憑性を疑われます。

サイト内で利用しているデータやコンテンツの正確性にも注意し、知りたいことがすぐ目に入るサイト作りを心がけましょう。

SEO対策やSNS運用、Web広告運用が不十分

オウンドメディアは自社の情報を広くアピールするためのWebサイトです。

SEO対策については、ターゲットユーザーが入力しそうなキーワードを豊富に用意して対策し、常に検索結果の上位にランクインさせることを意識しなければなりません。

PRの対象となるユーザーの年齢層が若い場合、SNSの運用も非常に効果的です。

しかし担当者がSNS以外の業務と兼務しており暇がない、更新の間隔を決めていない(不定期更新)の場合SNSの運用はまばらになり、見込み客となるユーザーとの交流が途絶えたり、ユーザーからの興味関心が薄れたりするおそれもあります。

オウンドメディアはそれ自体が高い宣伝効果を出せるツールですから、Web広告も併用している場合はより計画的にスケジューリングし、管理運用を行ってください。

キャククルが手がけるオウンドメディアとは?

120業界・8,000サイト以上の実績があるキャククルのオウンドメディア。

認知度向上、他社との差別化、従来と異なるターゲットにアプローチしたいなど、様々な目的で制作することができます。詳しくは以下のページでご確認ください。

オウンドメディア制作運用の失敗を防ぐ対策方法と注意点

次に、オウンドメディアの失敗を防ぐ対策方法と注意点についてみていきましょう。

オウンドメディア運用の目的目標を定める

オウンドメディアの運用は目標設定の段階で曖昧にならないよう具体的に落とし込みます。曖昧な部分が残らないように、基本的な目標・コンセプトをしっかりと固めておかなければなりません。

オウンドメディアはWebマーケティングに直結するツールですから、目標設定の時点で社内の認識の共有・統一を行っておきましょう。

コンテンツはサイトを訪れるユーザーの興味関心に合わせて展開していくため、運用の軸となる目標設定が基礎となりサイトを構成します。

自社の課題や、オウンドメディアを活用する目的を明らかにしたうえで目標設定を行い、サイトを訪れるターゲットのニーズも考慮しながら運用を行うことが大切です。

自社商品・サービスと見込み客を分析する

集客の要となる商品やサービスを分析し、オウンドメディアに掲載するにふさわしい対象を選びましょう。

4C分析・4P分析などのフレームワークを使い、自社製品の長所や利点について売り手の視点と買い手の視点の双方からチェックすることで、適切なPRの仕方(売り方)が見えてきます。

特に意識したいポイントは以下の2点です。

- ユーザーが自社の製品のどこを魅力に感じているのか

- まだ顧客ではない見込み客に関する分析

自社製品のうち、ユーザーが高く評価する部分はそのまま他社製品との差別化ポイントとなります。

また将来の顧客である見込み客の分析を行うと、顧客だけの囲い込みに終始せず、見込み客もターゲットに含めた戦略が検討できるようになります。

キャククルが手がけるオウンドメディアとは?

120業界・8,000サイト以上の実績があるキャククルのオウンドメディア。

認知度向上、他社との差別化、従来と異なるターゲットにアプローチしたいなど、様々な目的で制作することができます。詳しくは以下のページでご確認ください。

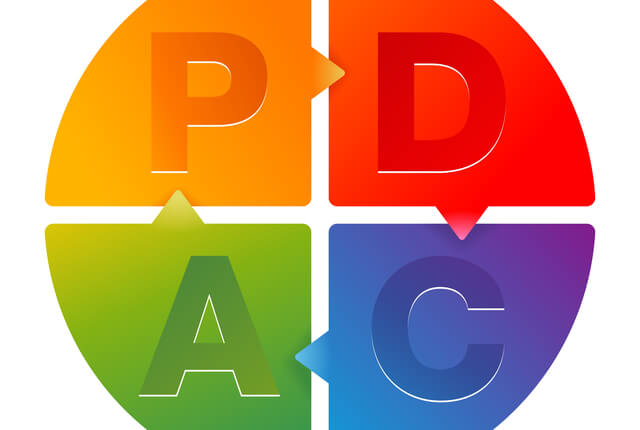

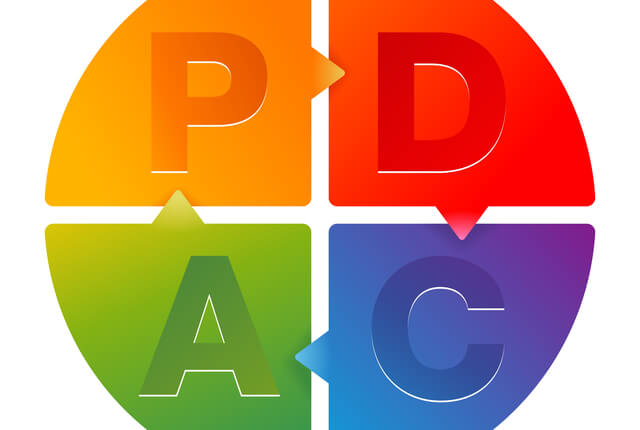

コンテンツ制作・運用体制を整えてPDCAサイクルを回す

オウンドメディアサイトのコンセプト・ターゲットとなるユーザーと見込み客の分析・自社製品やサービスの分析を行ったあとはコンテンツの制作や運用体制を整えましょう。

すでに基礎となる部分は固まっていますから、次はユーザーのニーズに即したコンテンツ制作を行い、オウンドメディアに盛り込みます。

オウンドメディアはSEO対策や継続的な宣伝活動のために、こまめに更新していかなければなりません。

社内の運用体制を整え、サイト更新やコンテンツ制作を行う担当者の選定は早めに行ってください。

運用体制を整えたら、PDCAサイクルにしたがって運用をスタートしましょう。計画・実行のあとは必ず評価(振り返り)を行い、改善を加えてください。

オウンドメディアを含めたWebマーケティング戦略を立案する

PDCAサイクルを実施しながら、さらに効果的な宣伝手法を講じられるようにWebマーケティング戦略を立案していきましょう。

ツールやGoogleアナリティクスの目標到達プロセス機能を使って計測・効果測定を行い、訪問者のデータからオウンドメディアを効果的に活用できているかを判断・ゴールへの到達度を確認してください。

効果を上げるための基本は、ユーザーのニーズに応えられているサイト作りです。確実に効果が実感できるようにオウンドメディアを構成しましょう。

Webマーケティング戦略のうち、不要または効果が薄いと判断されたものは戦略から外していき、自社に見合う戦略を見直しや振り返りの中から構築してください。

キャククルが手がけるオウンドメディアとは?

120業界・8,000サイト以上の実績があるキャククルのオウンドメディア。

認知度向上、他社との差別化、従来と異なるターゲットにアプローチしたいなど、様々な目的で制作することができます。詳しくは以下のページでご確認ください。

オウンドメディアの活用で宣伝効果を高めよう

自社のマーケティング戦略において、オウンドメディアの活用は非常に有効です。

Web上に広告を掲載する場合、競合他社との並列的な訴求になりやすく自社が選ばれにくい可能性が考えられます。

一方、オウンドメディアは自社の情報だけを掲載するため他社との差別化や優位性の獲得に役立ち、十分な情報発信が可能。リアルタイムに情報を更新したり、SNS・YouTube動画と連動させたりする手法も効果的であり、視覚的にも魅力的なサイトができあがります。

オウンドメディアの活用においては、PDCAサイクルに則って不足する部分を定期的に洗い出し、最終的に獲得したい顧客にとって魅力的なメディアにするために改善を加えることが大切です。

うまく活用できれば、オウンドメディアは他社の情報を排除し、自社だけのPRができる効果的なツールです。自社の他のマーケティング施策に加えて、ぜひオウンドメディアの活用もご検討ください。

様々な業界の成功事例あり!キャククルのオウンドメディア

キャククルのオウンドメディアとは、特定の市場に特化した専門メディアを立ち上げ、貴社が求めるユーザーのみを集客するWeb施策です。

専門メディア上で、サービスを選ぶ際のポイント、各物流サービスの強み、事例等を掘り下げて説明するため、親和性高いユーザーの集客はもちろん、なぜその物流サービスを使うべきなのかを理解した上で反響つながることが多数のため、他の施策よりも成約率が高いのが特徴。

キャククルのオウンドメディアを導入した企業さまからは、「客単価が2.5倍に上がった」「契約までのリードタイムが3分の1に短縮できた」「アポ率が3倍以上になった」といったお喜びの声をいただいております。

SEO対策やリスティング広告、業界メディアへの出稿をしたが思ったように狙ったユーザーを集客できなかった、Webからの反響は受注できない…という課題であれば、その難題を解決することができます。

サービス内容や事例については、以下のページよりご覧ください!