ニッチ戦略を成功させるマーケティングの考え方と企業事例集

最終更新日:2024年06月05日

ニッチ戦略とは、市場における「隙間」を狙って、例え小さな市場でも自社が優位に立てる強みを活かして収益を上げる戦略です。

しかし、ニッチ戦略で成功を獲得するには、競合他社にはない、自社の「強み」と、その強みを消費者に適切にPRする方法が確立されていなければなりません。

そこで、この記事では、

- 大手が参入しないニッチな市場での事業展開を検討中だが方向性が見えていない

- 自社のポジションをどう築けば良いのか分からない

- ニッチ市場で商品を作ったものの顧客がつかずに集客で困っている

といったお悩みを抱えている、特に中小企業の経営者や、営業担当者の方を対象にニッチ戦略における自社の「強み」の見つけ方、強みを必要とする消費者だけを集客する方法を紹介します。

ニッチ戦略とは

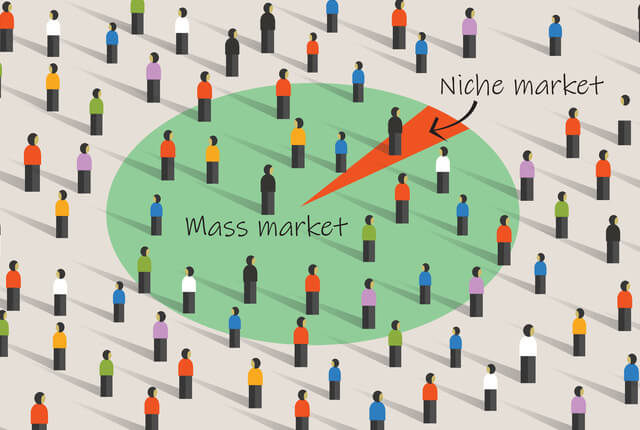

ニッチ戦略とは、特定の市場を狙って事業を展開し、収益につなげるための戦略のことです。特定のニーズや顧客に対して商品やサービスの提供を行い、競合他社とは違った領域を見出します。

ニッチ戦略を理解するために役立つのが、コトラーの「競争地位戦略」です。コトラーは、市場の中のポジションには「4つの競争地位」があると考えました。

- リーダー

- チャレンジャー

- フォロワー

- ニッチャー

リーダーは経営資源の量(従業員数や生産能力など)が多く、経営資源の質(技術力やブランド力など)が高い地位にいる企業です。

チャレンジャーはリーダーに追随する業界2番手や3番手の企業のこと。真正面から戦いを挑んでもリーダー企業には勝てません。

フォロワーは、経営資源の量・質ともに低い企業を指します。そして、ニッチャーは経営資源の量が少なく、経営資源の質が高いという特徴があります。

4つのマーケットポジションの中で、特定の市場で特定のターゲットにとって価値の高い商品・サービスを提供するのがニッチ戦略です。

参照: Amazonフィリップ・コトラー (著)「コトラーマーケティング・マネジメント―競争的戦略時代の発想と展開 」(プレジデント社刊)

こんな会社には、ニッチ戦略がおすすめ

経営資源が限られている会社

経営資源が限られている中小企業や個人経営の会社には、特定の市場でトップシェアを獲得するニッチ戦略がおすすめです。大手企業が参入できないニッチ市場も多く、自社の強みを必要としている消費者を顧客に持つことができます。

競争が激しい市場に参入したい企業

大手や多数の競合会社がすでに参入している市場で事業展開をする場合にも、ニッチ戦略の考え方は役立ちます。

大手企業は市場の大多数のニーズに応えるサービスがほとんどですが、そのサービスでは満足しないニッチユーザーも混在しています。

ニッチユーザーに向けてサービスを開発することは、競争を避け、市場の隙間で独自のポジションを築くことにつながります。

ニッチ戦略のメリット・デメリット

ニッチ戦略には、ビジネス上おいしいメリットもありますが、事業を始める前に気を付けておきたいデメリットもあります。

メリット

高収益が得られる可能性

ニッチビジネスでは、顧客のニーズや、未解決の課題から世の中に存在しないサービスを生み出し、提供します。

ですので、市場の独占状態になることがあります。また、価格も他社との価格競争に悩まされることなく設定することができます。

競合が少ない

大手が参入していたり、たくさんの競合会社がいる市場では、後発企業や経営資源に限りがある企業が、全く同じフィールドで勝負するのが難しくなります。

一方、ニッチ市場で事業を展開することで、競合が参入できない市場で大きなシェアを獲得することができます。

価格競争に巻き込まれない

ニッチ市場では、競合会社が少ないことが多いので、価格競争にならず、商品・サービスの価値向上に集中することができます。

ファンの獲得

ニッチ市場で提供する商品やサービスは、必然的に大衆化された商品に比べて独自性があり、商品・サービスのファンを持つことができます。

デメリット

他社の参入

市場の成長に伴い、他社が参入する可能性があります。市場拡大により売上を伸ばす可能性は広がるものの、他社との競争を余儀なくされます。

市場の独占状態ができなくなり、経営資源の乏しい会社の場合は特にシェアを奪われる可能性が高くなります。

他社が真似できない要素を持っておくことで、市場拡大後も安定して利益を伸ばすことができます。はやいうちから他社参入のリスクを考えて事業展開していくことが大切です。

「他社が参入していないのには、理由があるかもしれない。」とまず疑ってみることも必要です。選んだニッチ市場に十分な顧客がいるかの見極めを丁寧に行ってから、事業をはじめたいものです。

市場自体が消滅するリスク

流行が終わってしまったり、イノベーションが起きた時に市場自体が消滅する場合があります。市場を独占している分、会社への打撃が大きくなります。特に、流行によって生み出されたニッチ市場への参入は注意が必要です。

既存サービス・製品の事例がない

ニッチ市場では、既存サービス・商品の事例が十分にないことがほとんどです。消費者に受け入れられる方法を探りながら、サービス・商品を作っていく必要がありますので、かかる時間や、コストを考慮する必要があります。

あなたの事業を成功させるニッチ戦略のポイント

未解決の顧客ニーズから見つける

未解決の顧客ニーズからニッチ市場を見出す方法があります。この方法でニッチ市場を見つけた会社の例として、タカラベルモント社があります。

同社は「顧客ニーズをいち早く引き出し、カタチにする」というモットーのもと、理容・美容院で使用される椅子に特化してビジネスを展開し、独自のポジションを気づいています。

顧客のニーズを起点にアイデアを出すことで、消費者が受け入れやすいニッチ市場を見つけることができます。

参照:https://www.takarabelmont.co.jp/manufacturing/

市場をセグメントして見つける

これから参入する市場に、大手企業や競合が多い会社におすすめなのが、対象市場をセグメントして、ニッチ市場を見つける方法です。

例えば、あなたが英会話ビジネスをはじめたいと考えたとします。

しかし、英会話の市場はレッドオーシャン。大手も含めて、たくさんの競合他社と競う必要があります。そこで、市場をセグメントし、狙うべき市場を特定します。

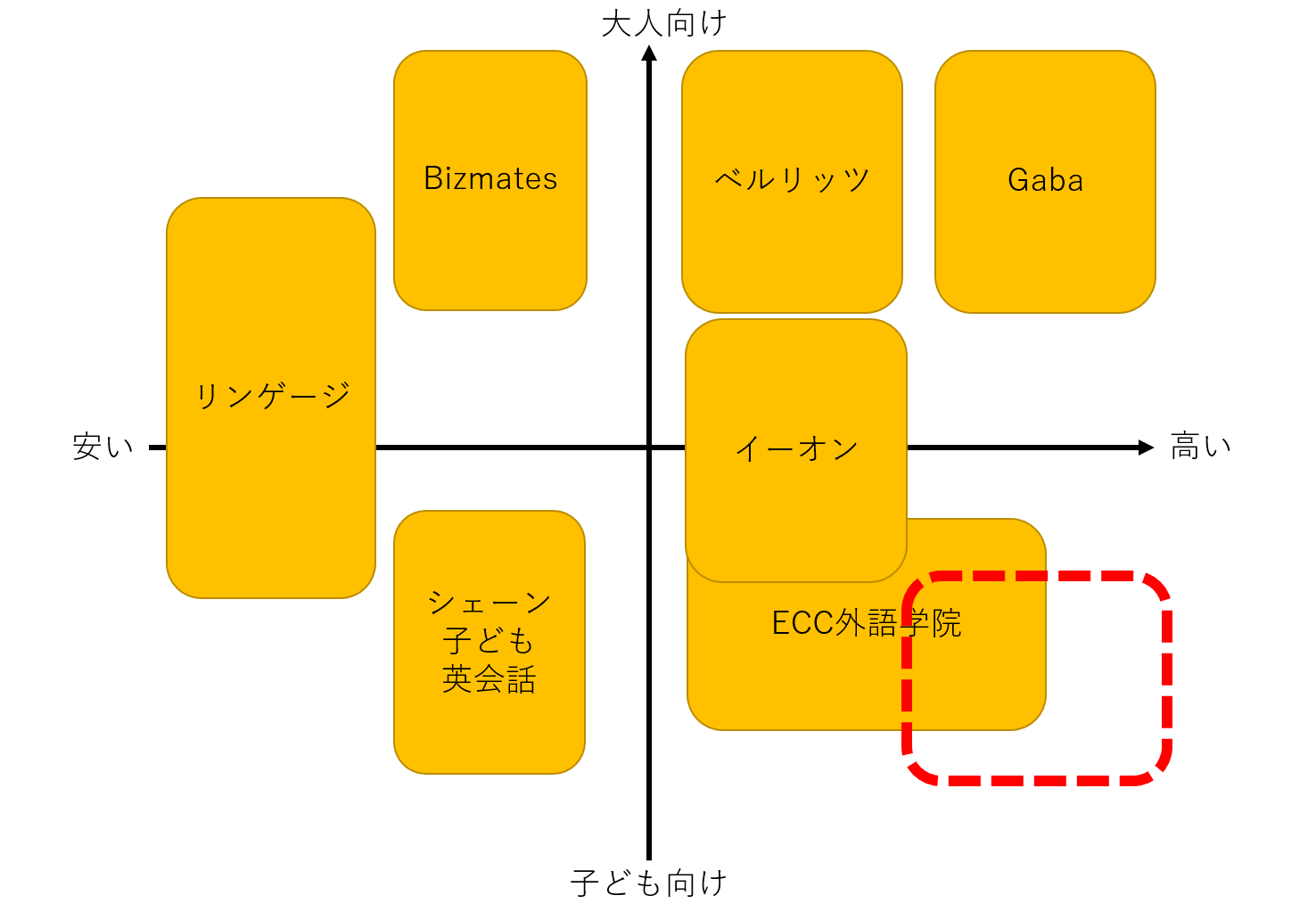

下の図のように縦軸と横軸を用いて、市場を分析するための図をポジショニングマップといいます。この図では、英会話の市場を「価格」の横軸と「ターゲット」の縦軸で分けています。

図をみてみると、大人向けで価格設定が高めのサービスを提供しているのが「Gaba」、費用が比較的安く子ども向けにサービスを提供しているのが「シェーン子ども英会話」とわかります。

このポジショニングマップは、空いている市場を分析するのにも役立ちます。

例えば、この図の場合は「価格設定は高いが、質の良さを強みとして打ち出している子ども英会話」というポジションが空いていることがわかります。

ポジショニングマップを使用してニッチ市場を探すときに大切なのは、様々な軸を使って試してみるということです。

顧客の属性や価格の軸以外にも、顧客のニーズや課題から、様々な軸を設定できます。多様な軸で試してみて、自社が強みを提供できるニッチ市場を探してみてください。

STP分析

ここでは、ニッチ戦略に役立つマーケティング分析手法のひとつであるSTP分析を紹介します。STP分析は、マーケティング戦略の基本的なフレームワークとして知られており、日本でも数多くの企業が取り入れています。

Segmentation:セグメンテーション

Targeting:ターゲティング

Positioning:ポジショニング

上記3つの頭文字をとって、STPと呼ばれています。まずは自社を取り巻く環境を理解し、どの市場をターゲットにしてどのような立ち位置で自社の商品やサービスをアピールしていくか、論理的に導き出します。

そのために活用するフレームワークが、この「STP分析」です。

セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングの3つの切り口から狙いを定めることで、自社に適した顧客を見出すことが可能です。

ニッチ戦略には築いたポジションをどう認知させるかが重要

ニッチ戦略を展開していくにあたって、消費者に自社のポジションをどう認知させるかが事業成長のカギを握る重要なポイントです。

どのような商材・サービスであれ、今や消費者の情報収集の主な手段はWebです。消費者は必ずと言って良いほど、購入前にWebで情報を集めます。

このWebの活用が重要であることは言うまでもありません。しかし問題はどんな手段を選ぶのかです。

自社のポジションをWebで消費者に適切に伝える方法

Webで伝える方法の種類も様々あります。リスティング広告、SNS広告、動画広告、ポータルサイトやビジネスマッチングサイト広告など、選ぶのに迷うほどです。

どれも、それぞれの媒体特徴を活かして、自社の商品・サービスの魅力を伝えることができます。しかし、一方で自社を単独でPRしたい広告が増えて情報が過多になるほど、

「どの商品・サービスが自分(自社)にマッチしているのか分からない」と判断に困っている実情もあります。

このような状況下において、せっかく築いたポジションを競合他社との違いを打ち出しながら消費者に認知してもらえるのでしょうか?

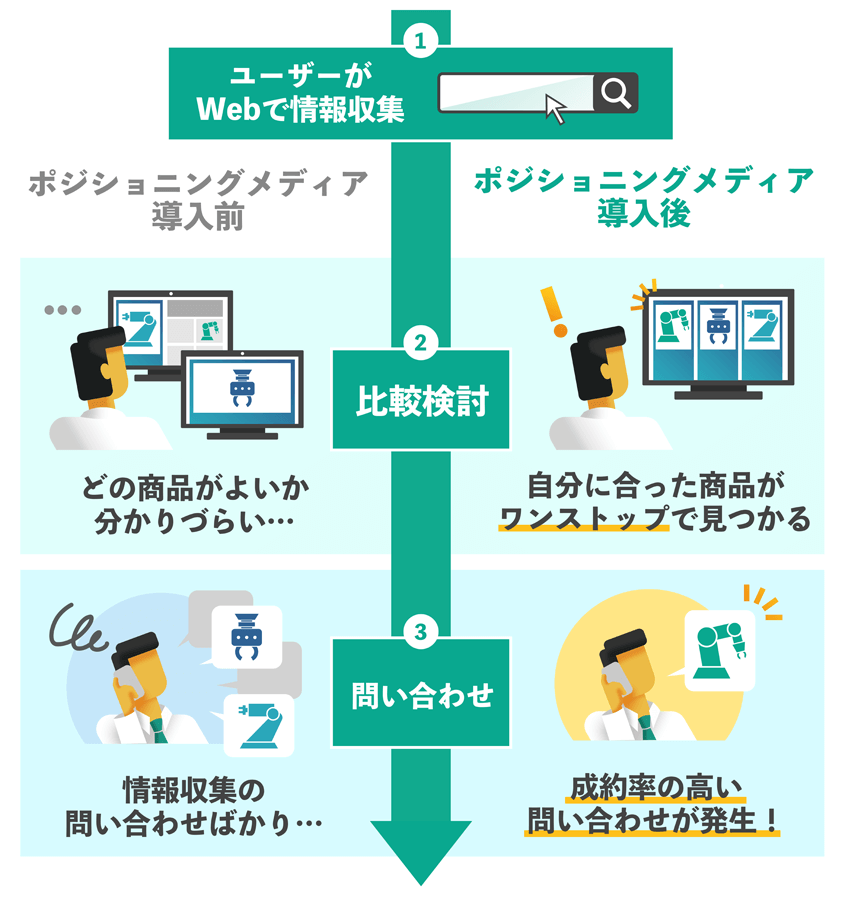

その問題を一度で解決するWebメディアがあります。それが「ポジション」と名の付くように、市場における自社の立ち位置を明確にしたポジショニングメディアです。

ポジショニングメディアとは?

ポジショニングメディア事例 詳細はお問い合わせください

ポジショニングメディア事例 詳細はお問い合わせください

ポジショニングメディアとは、貴社の強みや魅力と、それを必要とする消費者をマッチングさせ成約に繋げることを目的とした集客メディアです。

「ポジション」と名の付くように、市場や業界における自社と競合他社との「立ち位置」を明確にすることで、「自分(自社)が欲しい商品はこれ!」とユーザーが選びやすい情報を提供します。

例えば、競合と価格の安さでは劣るものの、購入後の保証内容、定期的な保守点検、トラブル時の迅速な対応などといった「サポート体制」の充実度で勝っている企業があるとしましょう。

そのような場合、価格の安さよりも「アフターケア」を最重視するユーザーに対して、「アフターケアの視点で捉える商品の選び方」をメインテーマとしたWeb集客メディア(ポジショニングメディア)を独自で立ち上げ、アフターケアの充実度を求めているユーザーだけを集客します。

<ポジショニングメディアを通じた問い合わせの流れ>

すでに、「●●の商品を買うなら、購入後もきちんとアフターケアしてくれる企業を選びたい」というニーズがあるため、ポジショニングメディアを通じた問い合わせは、従来のような競合他社と比較検討ではなく、「貴社の商品の購入を検討中なので詳細を詳しく教えて欲しい」という反響が得られます。

ポジショニングメディア導入事例

ここまで、ポジショニングメディアについて紹介してきました。しかし、「これまで競合他社と比較されてばかりなのに、本当に自社が選ばれる反響が得られるの?」

と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。そこで、一部ではありますが、すでに導入されている企業様の体験談を紹介します。

ポジショニングメディアを複数使用しております。月間300~400件の問合せがあり、成約率は6割、平均単価8万円となりました。少なく見積もっても、1,400万円以上の売上に繋がっています。

最大で5,000万円の受注案件もありました。ご提案をいただいていた時からブルーオーシャンで実績を積み絶大な信頼をおいています。

(サプリメント関連会社)

月の売上の大半はポジショニングメディア経由です。正確な販売数は数えていませんが、他に広告を打っていないため、効果があることは十分に実感できています。

自社の商品は他の広告では啓蒙のしようがない商品のため、ニーズがあるところに露出できるポジショニングメディア戦略はもってこいの手段です。

(翻訳関連会社)

このように、ポジショニングメディアを導入したことで、従来のWeb広告掲載だけでは得られなかった集客効果を実感していただいております。

製造業、金融業、住宅業界、美容医療、冠婚葬祭業界など、120業種以上で導入が進んでいます。以下のボタンをクリックしていただくと、各業界における導入事例がご覧いただけます。その他にも、

- なぜ、従来のWeb広告では成約になる反響が得られにくいのか?

- 高単価・商談化率や成約率の高い反響が取れる仕組みとは何か?

- ポジショニングメディアの導入事例

など、消費者から選ばれるWeb集客に役立つ資料を「無料」で公開していますので、ご興味がある方はこちらからご覧ください。

ニッチ市場で活躍する企業事例

それではニッチ戦略を使って事業成長を実現した企業を紹介します。

株式会社industria

引用元:株式会社industria(http://industria.co.jp/)

自動車生産プロセスで使用される、水の再利用装置の製造・販売を行っている会社です。

水の再利用、水の浄化の課題・ニーズへのソリューションとして、商材を位置付けています。

環境問題への考慮や、自社が強みを提供できる課題・ニーズから生まれるニッチ戦略の参考になります。

株式会社ナベル

引用元:株式会社ナベル(https://www.nabel.co.jp/)

株式会社ナベルは、 卵を自動で洗卵・選別・包装する機械を開発・販売を手掛けてており、卵に特化して「手詰め装置」や種鶏孵卵場向けのシステムなどを販売しています。

市場をセグメントして、特定の市場の中で自社が強みを提供できる分野に特化して事業を展開している同社は、市場選びだけでなくその後の商品・サービスの開発に参考になります。

株式会社アタゴ

引用元:株式会社ナベル(https://www.atago.net/japanese/new/index.php)

ポケット糖度計やポケット塩分計を開発している会社です。

経済産業省の「グローバルニッチトップ企業100選」で、2019年・2020年連続受賞しています。

会社の方針として、技術力だけでなく、社員がアイデアを出しやすい・お互いに刺激を受け合いながら仕事ができる環境づくりに注力しています。

ニッチ戦略では、市場・消費者に対する気づきや、今までなかったアイデアを商品・サービスにすることが一つのポイントであるとこの記事でも紹介してきました。

多くの人が集まる会社で、社員がインスピレーションを受け合ってアイデアを発信し、迅速にビジネスに反映しているからこその実績なのかもしれません。

株式会社ブシロード

引用元:株式会社ブシロード(https://bushiroad.com/products)

トレーディングカードゲーム(TCG)を専門に扱う中堅ゲーム会社。

ブシロードは、2007年からエンタメ業界のなかでもTCGに特化するビジネス戦略を展開してきました。

きっかけは「エンタメ業界のプレイヤーの中で、カードゲーム以外で勝てる気がしなかった」という理由からだそうです。

市場をセグメントして、TCGという市場に特化して事業展開してきたことにより、起業後15年で、

売上200億円に到達しています。市場の中から、自社の強みが活かせるポジションを築く戦略には、先ほどご紹介させていただいたSTP分析も役立ちます。

また、木谷社長はTCGに着目した理由として、下記をあげています。

- TCGのプロモーションは、全国各地で一斉にアナログなコミュニティを作り上げる必要があるので難しい。

- TCGのプロモーションが、自分にすごく合っている。

参照:https://kai-you.net/article/43286

市場をセグメントしてみつけたニッチ市場に、競合が参入していないのは理由があるかもしれません。

だからこそ、そこに対して自社が提供できる強みがあれば、価値が高くなります。

アクア株式会社(旧名:ハイアールアジア株式会社)

引用元:アクア株式会社(https://aqua-has.com/)

革新的な商品をたくさん生み出してきたアクア株式会社。ニッチなアイテムの例としては、水を使わずオゾンで衣服を洗う「Racooon」やスケルトン洗濯機「Clear」など様々です。

代表取締役の伊藤嘉明氏は「自分がワクワクしないもの、欲しいと思わないものは作らない」とコメントしています。

ニッチ市場の見つけ方のひとつとして「自分のパッション」を突き詰める方法があります。自分の熱意から、価値があるものが提供できる市場が見つかれば、大手企業と競う必要もなくなります。

利益を重視する大手企業が、こういった狭く深い市場に参入することはほとんどないからです。

株式会社カーブスジャパン

引用元:アクア株式会社(https://www.curves.co.jp/)

大手企業が多く参入するフィットネス業界の中で、運動習慣のない主婦層にターゲットを絞っています。

ターゲットを特定することで、フィットネスプログラム・キャンペーンなどをターゲットに合わせやすくなります。

大手企業が参入している市場であっても、ターゲットやそのニーズをセグメントすることで独自のポジションを築くことができます。

株式会社ラッシュジャパン

引用元:株式会社ラッシュジャパン(https://jn.lush.com/)

コスメ業界の中でも、環境に配慮した商品・ハンドメイドの商品を提供しているのがLUSHです。

化粧品という一見大きな市場の中で、他の企業が注目していなかった「環境にやさしい」「ハンドメイド」というニーズを見極め商品を提供することで、独自のポジションで事業展開ができています。

ニッチ戦略を成功させるマーケティングの考え方まとめ

ニッチ市場は、ターゲットのニーズや市場のセグメントにより誰にでも発見可能ですし、ビジネス上のメリットも多くあります。

一方、どのニッチ市場を狙うかだけでなく、その市場で顧客をつけ利益をあげていくための施策も丁寧に行い、消費者に自社のポジションを認知してもらう方法も確立しましょう。

Zenkenでは、ポジショニングメディアの導入をはじめ、これまで120業種以上のWeb集客実績があります。

- 大手が参入しないニッチな市場での事業展開を考えている

- 自社のポジションをどう築けば良いのか分からない

- ニッチ市場で商品を作ったものの顧客がつかずに集客で困っている

上記のようなお悩みがあり、ポジショニングメディアのことをもっと知りたい、ポジショニングメディアが自社に合っているか検討したい方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

「成果に繋げる」ワークシート

本ワークシートをダウンロードして分かること

- 競合他社にはない自社の「価値」

- 自社の価値を必要とする「ユーザー」

- 自社の価値を理解し成約に繋がるユーザーを集める

「Web施策」

本ワークシートは当社のクライアントのマーケティング戦略策定時に実際に活用しているものをベースにしています。

誰でも取り組みやすい実用的な項目にしぼった分析ワークシートです。

他にも読まれている記事