注文住宅会社・ハウスメーカーの集客手法と広告で反響獲得につなげるマーケティング戦略

最終更新日:2024年03月12日

注文住宅メーカーにとって、自社と成約してくれる「見込み客」をいかに集客できるかが、事業成長のカギを握ります。

この記事では、注文住宅の集客手段における課題と、集客課題を解決するためのWebマーケティング戦略の立て方や、具体的なWeb集客方法を紹介します。

- どんな広告を打っても集客が上手くいかない…

- 反響があっても他社と比較される温度感が低い資料請求ばかり…

- 資料請求されても当社の家づくりの魅力が伝わらず商談にすらならない…

とお困りの広告・営業責任者の方は、ご参考ください。

また、Web集客ですでに成功している注文住宅会社が実践してきたマーケティング資料を無料でご用意しました。資料請求から高い確率で商談や成約に繋げる方法や、貴社の家づくりのコンセプトに共感してもらう伝え方などが分かります。今後のマーケティング戦略の策定にお役立て頂ければ幸いです。

注文住宅会社向けのWeb集客手法8選

注文住宅会社がWebで集客するにはどのような手法があるのでしょうか。以下で具体的な手法8選を解説します。

| 1.公式ホームページのSEO対策 | 検索エンジン上で自社サイトを検索画面に上位表示させ、流入数を増やす対策 |

| 2.リスティング広告 | ユーザーが検索したキーワードに合わせて表示させ、流入数を増やす広告 |

| 3.大型ポータルサイト(住宅メディア)への掲載 | SUUMOやHOME’Sなどアクセス数の多いポータル際に広告を掲載し、集客を増やす方法 |

| 4.X(Twitter)広告 | 企業アカウントを作成し、自社の特徴をリアルタイムで配信する方法 |

| 5.Facebook広告 | ユーザーと双方向でコニュニケ―ションを取り、見込み顧客から顧客に育成する方法 |

| 6.Instagram広告 | 写真や動画を投稿して自社の実績や工事風景を視覚的に訴求する方法 |

| 7.YouTube広告 | 動画や解説テロップを活用し外観や内観の魅力を視覚的に分かりやすく伝える方法 |

| 8.Googleマイビジネス | Google検索結果画面やGoogleマップなど、Googleが提供しているサイト上に無料でビジネス情報を表示する方法 |

1.公式ホームページのSEO対策

GoogleやYahooで自社の社名の検索結果画面を見たとき、自社のホームページが上位表示されていることはもちろんのこと、「ターゲットユーザーが検索するであろうキーワード」でも上位表示されていることが望ましいと言えます。

例えば、

- 「○○市 注文住宅」

- 「○○市 注文住宅 ハウスメーカー(ビルダー)」

といったキーワードであれば、特定エリアで注文住宅を検討中のユーザーからの流入が見込めるため、これらのキーワードでSEO対策をする必要があります。

また、

- 「○○市 自然素材の家/デザイン住宅 ハウスメーカー(ビルダー)」

といったように、エリアに加え自社の得意とする特徴や強みを条件に加えたキーワードでSEO対策をすることで、「〇〇エリアでデザイン住宅を建ててくれる工務店やハウスビルダーを探しているユーザー」へのアプローチも可能となります。

こうした、自社の強みとマッチする条件を含めて検索しているユーザーは見込み客になる可能性も高いため、しっかりとSEO対策をしていくとよいでしょう。

一方で、こうしたキーワード群はWebマーケティングに力を入れている企業がすでにSEO対策をしていることが多いため、一部のキーワードだけでなく自社のホームページにおけるSEO対策(サイト構造の見直しやコンテンツ追加、被リンクなど)を総合的に分析して対策を講じる必要があります。

どんなにすばらしい工務店やハウスビルダーでも、ユーザーが社名を知らなければ社名で検索されることはありません。

自社がどんなターゲットとマッチする会社なのかを見極めた上で、対策するキーワードを決めることが重要となります。

2.リスティング広告

リスティング広告とは、自社が狙いたいキーワードをGoogleやYahooで検索したとき、検索結果画面の上部に表示される広告のこと。通常の検索結果(自然検索)と異なり、「スポンサー」と表示され、ユーザーがクリックするごとに課金される仕組みです。

表示させたいキーワードを指定できるため、

- 「○○市 注文住宅」「○○市 注文住宅 ハウスメーカー(ビルダー)」

などの特定エリアで注文住宅を検討中のユーザーニーズ - 「○○市 自然素材の家/デザイン住宅 ハウスメーカー(ビルダー)」

など、狙いたいユーザーニーズ(キーワード群)

に絞って広告を表示させることができます。不特定多数の潜在顧客を集めるのではなく顕在的なニーズを持つ見込み客の獲得ができます。

加えて、年齢・性別・収入・検索している曜日や時間帯・使用しているデバイス(PCやモバイルなど)の絞り込みも可能なため、効率的な集客を実現できます。

但し、リスティング広告のクリック率は一般的に1%と言われており、集客できるユーザー数は非常に限定的です。

3.大型ポータルサイト(住宅メディア)への掲載

SUUMOやHOME’Sといった、大型ポータルサイト(住宅メディア)への掲載でWeb集客を行う方法もあります。

大型ポータルサイトは多くのユーザーの目に留まるため、掲載すれば一定の集客効果は見込めますが、競合他社との差別化が難しいという特徴もあります。

ユーザーの目に付くところに広告を表示できるため、「知ってもらう」ことはできますが、「選ばれる」までにはなかなか至らないことも多いのではないでしょうか。

自社だけの強みがあってもうまく打ち出せず、価格競争になってしまうと成約に繋がらないユーザーからの問合せが増えてしまう…そんなケースも少なくありません。

高額な広告費用を投下しても費用対効果が合わない?

大型ポータルサイト(住宅メディア)は広告掲載料が多ければ多いほど上部に大きく表示されます。つまり、資本力がある大手企業が目立つ位置に掲載されていることが多いと言えます。

当然、広告費が上がればそれだけ注文住宅の予算のうち、本来家づくりにかけるべきお金の割合は下がってしまうため、広告費にいくらかけるか、どんな広告施策をするかの見極めは非常に重要となります。

こうした、大型ポータルサイト(住宅メディア)に掲載をして、集客機会を逃さない対策をするとともに、自社の強みにマッチした顧客からの反響が取れるWeb集客施策が必要となります。

【PR】当キャククルが提案するWeb集客施策「ポジショニングメディア」

当メディアキャククルでは、業界内における自社のブランドや商品・サービスの立ち位置(ポジション)を確立させて、ユーザーにとってナンバーワン・オンリーワンの存在になる「ポジショニング戦略」を導入したWeb集客施策を行っています。

住宅業界を含め、これまで120業界以上のお客様に提案を行っております。

詳しい内容は資料でご案内しておりますので、ぜひご活用ください。

4.X(Twitter)広告

X(Twitter)では、140文字以内の短文投稿が可能です。画像や動画も投稿でき、中でも最大の特徴は「拡散力が高い」こと。気になる投稿を自分のフォロワーにシェアできる「リポスト機能」を搭載しているため、話題性の高い投稿は瞬く間に拡散されます。

全年代におけるX(Twitter)の利用率は45.3%でSNSサービスの中でも高いのも特徴です。それぞれの世代の利用率を見ると、

- 10代…54.3%

- 20代…78.8%

- 30代…55.5%

- 40代…44.5%

- 50代…31.6%

という結果で、20~30代がコアターゲットとなるSNSです。他の世代の利用率も決して低くはありませんので、年代を問わずアピールしやすいのが特徴です。

参考:総務省情報通信政策研究所「令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 (https://www.soumu.go.jp/main_content/000887589.pdf)

5.Facebook広告

Facebookは、実名登録を基本とするSNSで、他のSNSよりも情報の信用性は高いと見られる傾向があります。ビジネス目的で利用する個人ユーザーも多く、企業アカウントを開設して情報を配信する企業も多数存在します。

国内のみならず世界でも利用されるSNSのため、海外の個人や企業に向けて情報発信したいときにも適しています。

全年代におけるFacebookの利用率は29.9%で、利用率の増減はほぼ横ばいとなっています。各世代における利用率は、

- 10代…11.4%

- 20代…27.6%

- 30代…46.5%

- 40代…38.2%

- 50代…26.7%

で、20代以降に強いSNSといえます。

参考:総務省情報通信政策研究所「令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 (の活用)

6.Instagram(インスタグラム)広告

Instagram(インスタグラム)は、画像や動画がメインのSNSです。テキストだけの投稿は基本的にできないため、映像を使ってイメージを伝えたい時に効果を発揮します。

例えば、憧れの暮らしをイメージさせる画像を投稿し、自社住宅のブランディングを図るといった運用が考えられます。

総務省情報通信政策研究所が発表した「令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」よると、全年代におけるInstagramの利用率は50.1%でした。X(Twitter)と並んで利用率の高いSNSといえます。ちなみに世代ごとの利用率で見ると以下のような結果でした。

- 10代…70.0%

- 20代…73.3%

- 30代…63.7%

- 40代…48.6%

- 50代…40.7%

最も高いのが、20代(73.3%)と10代(70.0%)。Instagramは全年代で利用率が増加傾向にあるため、運用方法によっては様々な年代にアプローチすることができます。

参照元:総務省情報通信政策研究所「令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 (https://www.soumu.go.jp/main_content/000708015.pdf)

7.YouTube広告

Youtubeは、動画をメインとするSNSです。テキストや静止画だけでは伝えきれない情報を伝えたいときに適しています。例えば、建設途中の様子や完成後の間取りを動画で配信するといった活用方法があり、住宅の魅力をより詳しく知ってもらえる可能性があります。

全年代におけるYoutubeの利用率は76.4%です。社会的なインフラになりつつあるといえるかもしれません。Youtubeの利用率を見ると、

- 10代…96.4%

- 20代…98.2%

- 30代…94.7%

- 40代…89.0%

- 50代…85.3%

という結果で、どの世代でも利用率が非常に高く幅広い年代にアピールすることができます。

参考:総務省情報通信政策研究所「令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 (https://www.soumu.go.jp/main_content/000887589.pdf)

8.Googleビジネスプロフィール

Googleビジネスプロフィールとは、Google検索結果画面やGoogleマップなど、Googleが提供しているサイト上に無料でビジネス情報を表示できるサービスです。

営業時間・曜日や電話番号などの情報を最新の状態で更新・管理できるため、検索したユーザーに常に最新の情報を提供できます。

企業側が特に注力していきたいのがレピュテーション対策。これはGoogleビジネスプロフィールに投稿された口コミ・評判情報に、悪い内容が書かれていないかチェック・対策をしておくというものです。

たとえば、営業を受けた後に「本当にここにお願いしても良いのか」という検討材料にするユーザーもいれば、ポータルサイトやポジショニングメディア、折込チラシなどで気になり「もっと詳しく知りたい」と思って検索するユーザーもいます。

こうしたユーザーは問い合わせに繋げられる可能性が限りなく高いと考えられるため、一般ユーザーから投稿される口コミ・評判には常に注意を払っておく必要があります。

【必読】実は間違いだらけ!最終成果に繋がるWeb集客の考え方

上記では「公式サイトのSEO対策」「リスティング広告」「SNS広告」といったWeb集客施策を紹介していますが、実はこの考え方に落とし穴があります。

というのも、SEO施策や各広告施策はあくまでも手段になります。これをやれば必ず成果に繋がるものではありません。

では、どうすれば成果に繋がるかというと、この施策の前段階として、

自社の商品やサービスは誰にとってナンバー1なのか

を考え、その市場を作り上げることに成功の秘訣があります。

私たちが普段商品を購入するときも、無意識に何かしらの条件でナンバー1の商品を選んでいます。

家電であれば、価格が安いもの、性能がいいもの、新しいモデルのものなど、ある条件の中でナンバー1の商品を選んでいる経験は誰もがあるのではないでしょうか。

大切なのは、どんなニーズを持っているユーザーに対してのナンバー1かを明確にすることです。

- 費用を押さえたい…〇〇エリアで安さナンバー1の住宅メーカー

- デザインにこだわりたい…〇〇エリアでデザイン数ナンバー1の住宅メーカー

- 高性能な家が欲しい…〇〇エリアで性能技術ナンバー1の住宅メーカー

このように、誰のためのどんな要望においてナンバー1なのかをブランディングして他社と差別化を図ることで、自社にマッチした顧客だけを獲得することができます。

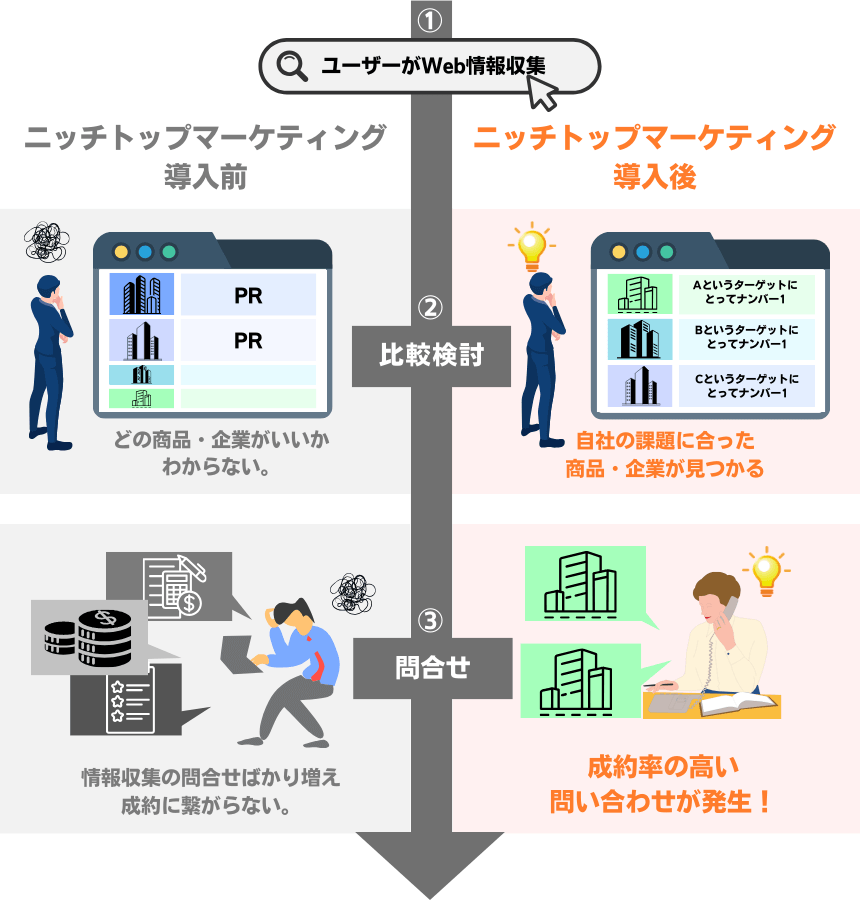

これは、ニッチトップマーケティングという考え方に基づいた戦略となります。

ニッチトップマーケティングとは

自社の強みがあり、ニッチな市場で他の企業が追随できないシェアを独占していく戦略のこと。

ニッチとはもともと生物学用語。地球上の生物や植物は生息する環境の中でナンバー2やナンバー3になると生き残ることはできず、ナンバー1になる必要があります。

ナンバー1になり生き残るためには、生きる環境(市場)を変えたり、自分が変化したりすることでナンバー1を築く必要があり、この考えを基にしたマーケティング手法がニッチトップマーケティングです。

当メディア「キャククル」の運営元のZenken株式会社では、このニッチトップマーケティングを取り入れた「WEBマーケティング支援」で120業種以上の支援実績があります。

「自社も誰かのナンバー1になれるかな?」とお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

成果に繋がるWeb戦略

ニッチトップマーケティング

について問い合わせる

ニッチトップマーケティング導入成果事例

岩手の省エネ住宅事情まるわかりカタログ「えねいわ」

画像引用元:https://www.eneiwa.com/

岩手の省エネ住宅事情まるわかりカタログ「えねいわ」では、寒さが厳しい岩手の冬も光熱費を気にせず快適に暮らせるうえ、場合によってはプラスの収入を得ることもできる「ZEH住宅」の建築実績が豊富にある工務店・ハウスメーカー4社を特徴ごとに紹介しています。

岩手で省エネ住宅を建てたいとお考えの方にとって、「自分たちに合った省エネ住宅が建てられる住宅メーカー」が見つかるメディアです。メディアを導入した結果、反響数が前月対比で150%増えました。ご担当者の方へ導入のいきさつや導入後の変化を直接インタビューしましたので、こちらもあわせてご覧下さい。

ニッチトップマーケティングを導入された注文住宅会社様のお声

その他にも、ニッチトップマーケティングを導入した注文住宅会社様のお声をご紹介します。それまで様々なWeb広告を出しても反響が得られなかったのが、「当社が手掛ける注文住宅の良さを、問い合わせの段階から熟知しているお客様が増えた」というお声を頂戴しております。

当社のターゲットに合ったお客様からの問い合わせが増えました

当社はヨーロッパ風のこだわりの家づくりが得意なのですが、当社の良さを伝えてくれるメディアがありませんでした。ですが、知名度を上げることも必要でしたので、ポータルサイトやリスティングの広告を出していました。

月に200件以上の資料請求があったものの、アポになったのが1件。そのほとんどが、当社に興味があるというよりも、とりあえず情報を集めているという感じでした。

ですが、ニッチトップマーケティングを導入したことで、質の良い顧客が集ってくる実感があります。問い合わせの段階で、すでに当社の家づくりに興味を持って頂き、商談になるケースも増えています。問い合わせ数は、以前よりも減ったのですが、10件に対して6~8人が商談のアポになっています。アポに繋がりやすくなるだけでなく、契約もとれて毎月15~20%と受注も安定するようになりました。

費用にも納得して頂くお客様も増え、平均契約単価が1,000万円もあがりました。当社のターゲットに合ったお客様からの問い合わせが増えたので営業もしやすくなり助かっています。

(注文住宅A社:従業員30名以下)

成果に繋がるWeb戦略

ニッチトップマーケティング

について問い合わせる

注文住宅会社が知っておきたい集客の2つのポイント

①自社商品を確実に買ってくれるコアなターゲットに向けて広告を打つ

これまで新聞や住宅専門誌、住宅系ポータルサイトなどに何となく広告を掲載してきた、というハウスビルダーや工務店の広告担当者や経営者の方にお伝えしたいことがあります。

それは、注文住宅に限らず、不特定多数に向けた漫然とした広告では成約率は上がらないという点。お客さんをただ集めるのではなく、自社の強みとターゲットをマッチングできる広告手法は何か?という視点での戦略が大切です。

「30代の夫婦」といった漠然としたターゲットを狙うのではなく、自社の強みにマッチするターゲットはどんなユーザーかを見極めた上で、特定の地域で注文住宅を建てようと検討中の顕在的なニーズを持つ顧客を獲得することが、これからの注文住宅市場における広告戦略と言えます。

マスメディアに頻繁に登場する大手が一見、優位なように見えますが、実はこの、自社の強みにマッチするターゲットを見極めて戦略を立てることで勝ち抜けるチャンスが生まれます。

なぜなら、ユーザーはたくさんの情報を見て「どこの住宅会社」を「どんな基準」で選べばいいか、わからなくなることが想定されるからです。

こうした状況において、ユーザーから選ばれるには、

- なぜ自社商材はユーザーにとって「必要」なのか?

- ユーザーに打ち出すべき自社の「強み」は何か?

- ユーザーが知覚できる自社と競合との明確な「違い」は何か?

といった「差別化」を行うことがとても大切です。

②競合他社と差別化するためのフレームワーク「STP分析」を取り入れる

差別化とは、競合よりも優れている点は何かを明確にすることです。ここでは、競合と「差別化」するためのフレームワーク「STP分析」について解説します。

STP分析は、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)、それぞれの頭文字をとったものです。

具体的には、以下のことを行います。

- セグメンテーション…消費者ニーズ・市場・競合他社の動向など、自社を取り巻く環境を分析する

- ターゲティング…販売すべき市場を絞り込み、市場のニーズに応える商品・サービスを選定

- ポジショニング…競合他社と何が違うのかを明確にし、自社のポジションを確立する

とはいっても、市場を分析したり、競合他社を調査したり、市場における自社のポジションを確立したりなど、やってはみたものの効果がいまいち得られない、またはそもそもリソース不足でやれない、やり方がわからないといった方もいるのではないでしょうか。

ベースとなる考え方は、業界内における自社のブランドや商品・サービスの立ち位置(ポジション)を確立させて、どんなユーザーにとってナンバーワン・オンリーワンの存在になるのかという点。

自社の業界内における強みはなにか、どんなユーザーがマッチしているかを知りたい場合は、ぜひ一度ご相談ください。

注文住宅会社のオフラインによる集客方法2選

ここでは、オフラインの代表的な方法についても紹介します。

オフラインの集客方法具体的な内容

| 1.折込広告・ポスティングチラシ | 新聞などの媒体にチラシを挟み込みユーザーの自宅に直接配布する広告方法 |

| 2.完成見学会 | 新築で建てた住宅をユーザーに見学してもらい、生活風景を体感してもらうイベント |

1.折込広告・ポスティングチラシ

国土交通省住宅局の『平成30年度 住宅市場動向調査 報告書』(PDF)における「施工者・物件に関する情報収集方法」によると、「新聞等の折込みチラシ」で情報収集している方は全体の12.2%と無視できない数字になっています。

当然ポスティングによる集客を行うハウスメーカー・ビルダーもそれだけ多いため、折込チラシやポスティングのチラシにも工夫をする必要があります。

例えば、チラシにQRコードを印刷してホームページやランディングページに誘導するなど、スマホで情報収集するターゲットが貴社情報を獲得しやすいようにしておきましょう。

ただ、新聞の折り込み広告は、若い世代には刺さりません。いまはオンライン新聞が浸透してきており、新聞を購読する若い世代が減っているからです

近くで住宅展示場やモデルハウス見学会を開催していれば「とりあえず足を運んでみようかな」と思うきっかけ=招待状の役割にはなりますが、前述した住宅展示場やモデルハウスに足を運ぶユーザーの多くは情報収集段階であることが多く、決定率はそう高くはないのが現状かもしれません。

関連記事:工務店がポスティングで集客を成功させる上手な活用法

2.完成見学会

いまはまだコロナの影響で対面型のイベント開催が不安定ではありますが、ホームページやランディングページ、SNS経由で完全予約制にすれば、注文住宅の完成見学会(新築見学会)の開催で、より顕在性の高い新規客を獲得したいところ。

施主さんへのメリット提供だけでなく、コロナ感染症対策など安全面でも万全な対策が取れるようにするのが最低条件です。

ホームページなどであらかじめ見学する住宅のこだわりや特徴などを説明しておくことで、Webの情報とリアルな現場の情報が補完し合って、成約率を上げることにもつながります。

VRなど最新のバーチャル見学会も今後は導入する企業が増えていくと考えられますが、リアルに生活感のある注文住宅の新築を見学したい、というニーズはなくなりません。

住宅展示場や完成見学会には課題も

ただ、住宅展示場や完成見学会には課題もあります。国土交通省住宅局による『平成30年度 住宅市場動向調査 報告書』(PDF)では、「施工者・物件に関する情報収集方法」として最も多くの割合を占めていたのが「住宅展示場」でした。

- 住宅展示場で:53.9%

- 知人等の紹介で:27.8%

- インターネットで:16.7%

- 住宅情報誌/リフォーム雑誌で:13.4%

- 新聞等の折込み広告で:9.3%

引用元:国土交通省『平成30年度 住宅市場動向調査 報告書』(https://www.mlit.go.jp/common/001287759.pdf)

ただし、この調査結果は2018年のものなので、コロナ禍の今では、インターネットによる情報収集が増えています。

また一般社団法人 住宅生産団体連合会の『住宅業況調査』によると、令和元年(2019年)4~6月の住宅展示場をはじめとする見学会・イベントへの来客数は、全国平均で「増加」の回答割合が34%→12%、「減少」の回答割合が23%→52%と、減少していることがわかりました。

こちらもコロナ禍前の数字なので、現在はさらに住宅展示場や完成見学会の来客数は減少傾向にあります。ただし住宅展示場や完成見学会などを有するのは大手ハウスメーカーが中心です。

中小工務店やハウスビルダーの場合は、リアル展示会場よりもバーチャル展示会に集客の場を求めようという動きもあります。またモデルハウスの動画をホームページで閲覧できるようにする、といった手法も浸透してきました。

住宅展示場をはじめとする、リアル集客市場とホームページや、ポータルサイトへの掲載を中心としたWeb市場の「二刀流」が主流になってきているのです。

注文住宅集客でよくある質問

Q1.注文住宅の集客が上手くいかない理由を教えて下さい?

不特定多数に向けた漫然とした広告では、成約率は上がりません。お客さんをただ集めるのではなく、成約の可能性が高い見込み客を集める広告手法は何か?という視点で集客戦略を立てましょう。

大勢に向けて情報を伝達するマスメディア広告(テレビCM・雑誌など)は、たしかに大きな影響力を持っています。しかし、欲しい商品をネットで情報収集するのが当たり前の昨今、Web広告は必要不可欠です。Web広告にも様々なタイプがありますが、中でも集客ではなく、「成約」に繋がる広告選びが大切です。

※詳しくは「注文住宅の広告における集客課題」をご覧下さい。

Q2.競合他社と差別化するには何をすべきですか?

差別化とは、競合よりも優れている点は何かを明確にすることです。では、どうすれば競合と「差別化」できるのでしょう。そこで必要なのが、市場分析、ターゲッティング、ポジショニングです。

中でもポジショニングは特に重要です。ここが確立されていないと、溢れる競合商品に埋没してしまい、結果的に「高いか安いか」だけの価格競争に陥ってしまいます。

※詳しくは「競合他社と差別化するには」をご一読下さい。

「最適なWeb集客手法が分からない」とお困りならキャククルに無料相談

注文住宅業界でWeb集客を成功させ、ユーザーに選んでもらうためには、他社と何が違うのかを明らかにし、自社の「強み」を打ち出したWeb集客戦略が必要です。

これまでに、Web広告をいろいろ試したものの、

- 何の反響もなく次の打開策が見えない…

- 問い合わせがきても他社と比較される情報収集ばかりで営業効率が悪い…

- 自社の強みをどう打ち出せば良いのか分からない…

- 単発的なWeb施策の提案よりも長期的な戦略を共に考えてくれるパートナーと出会いたい

なら、Zenkenにお任せください。Zenkenでは注文住宅業界をはじめ、120業種以上のWeb集客実績がございます。

単なるWeb広告の提案ではなく、自社の商品(サービス)の強みを理解してくれる反響をしっかり獲得したいご方針があれば、集客の相談窓口よりお問い合わせください。

他にも読まれている記事

これ以上は記事がありません

読み込むページがありません