家具・インテリアの集客は価値の明確化とWeb広告戦略で実現

最終更新日:2023年09月20日

インターネットでの販売が年々増加しており、総務省統計局がまとめた「家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について(※1)」からみても一目瞭然です。2021年から2023年の3年間の間でも、ネットショッピングの利用率は毎年上昇しています。

※引用元:総務省統計局/家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について公式サイト(https://www.stat.go.jp/data/joukyou/pdf/n_joukyo.pdf)

そのため、インターネット販売を成功させることが、会社の売上アップに繋がるとまでいわれています。

ここでは、インテリア業界の現状と将来を踏まえたうえでの、家具屋・インテリアショップでのWEBによる集客方法について解説しています。

また、自社の認知度を上げて自社商材を知ってもらい、差別化戦略で自社の魅力を引き出す集客メディアについてもご紹介しています。

家具屋・インテリアショップの集客方法

家具屋・インテリアショップの集客方法には、大きく分けて2つの方法があります。

一つは、チラシや折り込み広告、看板やポップなどを利用するオフライン広告。もう一つが、ホームページやSNS、ECサイト、自社サイト以外のWebサイト(ポジショニングメディア)でお客様を集客するオンライン広告です。

実店舗での販売と並行して、Webでの販売戦略も考えなければなりませんので、ただWebで購入できるようにしただけでは、購入するユーザーに訴求できず次のアクションにつながりません。

なぜそのお店で家具を買うのか、お客様が価値を感じる必要があります。そのため、差別化やブランディングが重要となります。

インテリア業界の現状と将来

現在の日本におけるインテリア業界はどのような状態なのでしょうか。下記を参考に見ていきましょう。

インテリ業界は縮小傾向にある

家具・インテリア業界の最盛期は1980年~90年のバブル期と言われており、当時の年間商品販売額は数兆円を超えるほどのものでした。

しかしバブル崩壊と共に、家具の高級志向から安価でシンプルなものへと価値観に変化がみられるようになりました。それが顕著にわかるのが、大塚家具などの高級家具店です。売上が大きく下がり、会社へのダメージも相当なものでした。

日本は少子高齢化が進んでいるため、家具・インテリアのマーケットは確実に縮小するといわれています。しかしながら、バブル崩壊後の価値観の変化から低価格家具が注目され、それが定着してきたことから少しずつ売上を伸ばすことに成功しています。

インテリア業界の国内トップとは

一昔前では、インテリアショップと聞くと、店内にソファやカーペット、テーブル、椅子などが置かれ、専門知識のあるスタッフが熱心に説明をしてくれるというイメージが強くありました。また、インテリア家具といえば高級品で、なかなか気軽に手を出しにくい価格設定なのも特徴の一つとして挙げられます。

ところが、バブル崩壊後はインテリア業界へのイメージも大きく変わり、今のインテリア業界で注目されているのは上述のような高級志向のブランドではありません。

「ニトリ」「無印良品」「島忠」などです。この3つの会社の共通点は何なのでしょうか。

その答えの一つとして、購入のしやすさが挙げられます。

購入しやすい価格帯であるだけでなく、オンラインでも気軽に購入できるという事です。

減少する家具需要でも業績を伸ばす

業界の売上ピークである1990年代から現在まで、家具購入に対する価値観への変化から需要が減少傾向にあります。そのため、昔と同じ戦略を続けていては業界内で生き延びることは難しいです。

いち早く価値観の変化に順応し、そんな不況な状況をものともせずに家具屋・インテリアショップの業界で成功しているのが「ニトリ」や「無印良品」です。

まずニトリは、低価格を売りにしたブランドイメージが定着。購入しやすい価格で必要な機能を実現している使い勝手の良さが支持されています。

そして無印良品の家具も低価格路線は同じではあるものの、無駄を省いて必要な機能だけを残し、主張しすぎない家になじむシンプルなデザインで評価されています。

この2つの会社においては2016年以降ずっと売上が伸び続けており、消費者の変化やニーズを理解し応えていることがわかります。

ECサイトを活用するインテリア業界

店舗で販売するのが主流だった家具及びインテリア業界の手法は、バブル崩壊をきっかけに大きく変化しています。また、インターネットの普及からも、ECサイトの活用がないと業界を生き抜くことは難しいとまで言える状況になっています。

そうした変化を多くの家具・インテリアブランドは当然気づいており、ECサイトでの出店・販売もまさに激戦区となっています。そのため、ただ単にインテリアを掲載して訴求するだけではビジネスの成功は難しいでしょう。

ECサイトによって実店舗の立ち位置も変化

事前に商品の情報をウェブで検索して価格やレビューを調べたあとに、実際の店舗に訪問して商品を改めて確認するウェブルーミングを行なう人が増えています。

間違ったものを買いたくないという願望から、家具の使用感や満足度を調べてるためのショールーム感覚で店舗を訪れるのです。

つまり、このウェブルーミングを基にした商品購入までの流れに沿った動線設計が重要になります。

例えば、検索したときに見つけてもらえるseo対策、ホームページ・ECサイトでの商品情報の充実、口コミ・レビューの収集(投稿してもらえるような仕組づくり)、消費者が知りたいことがわかる実店舗の展示方法、といった取り組みです。

ただ売る仕組みだけをつくっても意味がありません。

特定のお店・ブランドで家具を買う理由、つまりは差別化・ブランディングが必要になってくるのです。

あなたの家具・ブランドのバリュープロポジションを考える

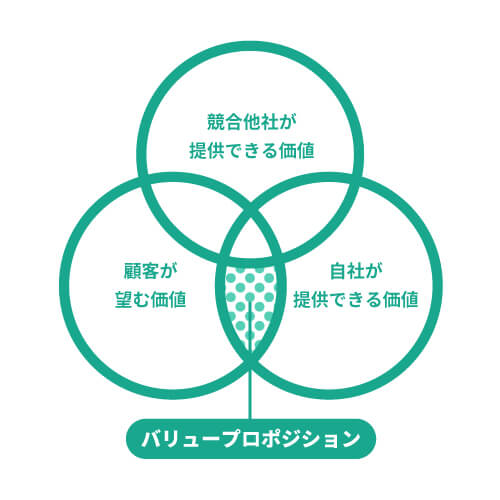

バリュープロポジションという言葉をご存知ですか。マーケティング用語のひとつですが、馴染みのない方も多いでしょう。ですが、差別化やブランディングにおいて非常に重要な考え方です。

バリュープロポジションとは

バリュープロポジションとは、自社の製品やサービスだからこそ提供できる価値のこと。

重要なのは、競合商品やサービスとの比較、そしてユーザーニーズを分析したうえで発見できるものであるということです。

- 自社の製品やサービスだからこそ

- 提供できる価値

これはつまり「競合他社にはない」ということです。競合と自社の違いをまず比較しなければわかりません。

まず提供する相手はここではお客様。消費者やユーザーといわれる人たちです。

そしてそのお客様にとって価値あるものとは、お客様が求めているもの。またはお客様が「これは価値がある」と思わせる新しい体験をさせてくれるものです。

つまりはユーザーニーズの分析なくしてそれはわかりません。

バリュープロポジションをより良いものにするには、他社と比較してお客様の求めていることに最も応えられている状態をつくることが重要となります。

バリュープロポジションの作り方

自社の強みでもあるバリュープロポジションは、現在の市場のニーズをしっかり把握することがポイントです。また、時代の流れを的確に読み取ることが、自社のバリュープロポジションをうまく作り出せるかどうかに関わってきます。

家具やインテリアに求める人のニーズは何なのかを見極め、自分の会社の扱う商品がその時代に対してどのような価値を提供できるのかを考えます。

そして、使ってもらう人にとって、その家具を使うことでどんな価値や体験があるのかという視点も忘れないでください。この視点がないと、ユーザーニーズとずれてしまい、誰も買ってくれない商品をつくってしまう原因になります。

マーケティングで自社の家具・インテリアの価値を明確に

良いバリュープロポジションであることは、価値の良さが明確で相手に伝わりやすいことです。

- その製品の良さがすぐにわかる

- 使ったあとで体験できる効果がイメージしやすい

- この価値は他社商品にはない(もしくは他社より優れている)と認知されている

- シンプルで使いやすい(複雑な操作や機能がない)

上記のようなポイントが自社の商品やサービスにあるか、ちゃんと伝わっているか考えてみてください。

競合となる店舗(近隣店舗、Web上なら同じような家具を扱う店舗)の研究や調査をし、ユーザーニーズ(家具屋に求めているサービス、家具自体に求めているもの、家具で解決できるであろうユーザーの困りごと等)をしっかり調べた上で、ユーザーニーズに沿った自社の強みを考えましょう。

当社のWebマーケティング戦略のひとつである「ポジショニングメディア」について、家具屋・インテリアショップ向けのものを資料にしました。すでに導入されたお客様の声や、一般的なWeb集客手法の課題もまとめています。

強みが見えたら、それをお客様に伝えよう

自社の製品または会社の強みが明確になったら、それをどう伝えて訴求するかを考えましょう。

オフライン広告

オフラインというのは、インターネットなどを使用しない従来からある宣伝方法です。具体的には、チラシや看板、パンフレットなどがオフラインに該当します。

特に、紙媒体などは新聞広告、折り込み広告のようなチラシや、パンフレット、楽しく読み込める雑誌タイプのものまで多岐にわたります。

こういったオフライン広告で大切なのは、「誰に」「なにを」伝えたいのかということです。

- 誰に

- 何を

いわゆるターゲットユーザーになります。年代・性別など、自社の商品やサービスに親和性の高いユーザーを考え、そのユーザーがよく目にする媒体を選ぶことで効果が最大化されます。

例えば若い女性であればファッション雑誌に広告を載せたり、若い人に人気のショップで家具を使ってもらう。高齢のご夫婦などであれば、ポスティングや折り込み広告を使用するといった使い分けです。

オフライン広告の場合、情報を伝えられるスペースは有限です。つい情報を詰め込みがちですが、1つの広告では、一番伝えたいことを1つだけ決めましょう。

ごちゃごちゃと情報が載っていても「結局何が言いたいの?」と思われてしまったり、そもそも読まれないなんてことになってしまいます。

しっかり伝えたいことだけを伝える広告にすれば、オフライン広告もいまだ有効な手段です。

ただ、いまの時代は検索するのが当たり前。わざわざユーザーに検索をさせず、QRコード等ですぐホームページや販売ページにアクセスできるようにしておけば、ストレスを与えずに自社商品にたどり着いてもらえるでしょう。

オンライン広告

今ではほとんどの人がインターネットで情報収集する時代ですので、オンライン広告は必要不可欠です。

特にホームページで自社の魅力を伝えたり、ユーザーニーズに答えるQ&Aやブログなどのコンテンツをつくったりして、信頼感や安心感をつくることが重要です。

SNS広告

その他にもSNSの活用も効果的です。FacebookやInstagram、Twitterなどでオフィシャルアカウントを作成し、商品情報を掲載してユーザーとコミュニケーションをとることも、ブランドや商品情報の拡散できる手段となります。

また、商品写真の掲載や、ほしいと思わせるような投稿なども大事で、拡散されるかどうかのきっかけにもつながります。

思わず拡散したくなる投稿は、見た人の感情が動くかどうかが重要です。「おしゃれ」「きれい」「便利」など、ユーザーにどう感じてほしい投稿なのか、という視点は持って運用していきましょう。

ECサイト

ECサイトでは、大きなインターネットショッピングモールを活用し、商品を訴求しながら販売することができます。その代表的なモールといえば、amazon、楽天、Yahooなどへの出店になるでしょう。モールの特徴は、すでにショッピングをするという目的のあるユーザーがサイト内を回遊してくれることです。

また、モール出展する場合は、専門性のあるコンサルタントも協力してくれます。しかし、ある程度、広告などのアクションを加えながら、時間をかけて訴求していくことが必要で、出展費用や広告費などの出費がかかります。

継続して出店することで、ユーザーに認知され、商品のよさを訴求でき、購入してもらうきっかけを与えることができます。

ポジショニングメディア

ポジショニングメディアとは、競合となる会社やブランドの情報をまとめて紹介し、比較しているWebサイトのことです。

たとえばこういったWebメディアを自社で作成し、他社と比較した時の優位性をユーザーに感じさせやすくできます。

と同時に、競合との差別化やブランディングを明確にPRすることができる広告手法になっています。

比較することで、「他社よりも優れている自社の強み」や、「自社だけの独自の特徴」が伝わるからです。

自社の商品と相性のいいお客様が検索しそうなキーワードで上位表示されるようなサイトを制作できれば、より効果が期待できます。

MEO対策

家具・インテリアのお店の近隣のお客様を狙うならMEO対策も必須です。

MEOとは、地図エンジンの最適化のことです。そこで活用できるのがGoogleマイビジネス。多数のGoogle サービス(Google 検索や Google マップなど)上にローカルビジネス情報を表示してくれるGoogleの提供している無料ツールです。

Google検索をし、場所を調べると、近隣の情報などが自動的に表示される仕組みです。それがきっかけで、お店の存在を知ることユーザーも多いでしょう。

まだ登録していない方は、ぜひGoogleマイビジネスへの登録をおすすめします。

バリュープロポジションを生かした集客戦略はプロに相談

自社の強みがユーザーニーズに答えられているか、競合の店舗と比べて差別化ができているかなどは簡単に探し出せる問題ではありません。自社だけで見ていると気づけないことも多いでしょう。

そういった場合は第三者の視点として分析をお願いするというのも、非常に重要です。

また、Webでの広告や集客が当たり前とはなっていますが、Web集客には基本的なマーケティングの知識やサイト構築のノウハウが必要です。その上でどういった広告手法や広告表現がベストかといった相性も考える必要があるでしょう。

Zenkenでは、すでに7000を超えるサイト実績があり、競合調査を通じた御社のバリュープロポジションの発見と、ユーザーニーズの分析をもとにした適切なキーワードでのWebサイト制作のノウハウを持っています。

・マーケティングをした上での、バリュープロポジション戦略による集客

・コンテンツマーケティングでのWeb集客

を行ないたいと考えている方は、Webでの集客に特化した弊社に一度ご相談ください。