ブランドマーケティングとは?上位戦略で経営を成功に導くポイント

最終更新日:2024年03月18日

企業のブランドとしての価値を高めたり、商品のプロモーションをしたりする際に欠かせないのがブランドマーケティング。しかし実際、どのようにブランドマーケティングを始めたら良いかわからない担当者も多いはず。

そこでこの記事では、「ブランドマーケティング」を理解するための基礎知識と、生活者(ユーザー)目線のマーケティングの本質について解説していきます。とくに中小企業の経営者にお読みいただきたい記事です。

また、業界内で自社をポジショニングし、売上につながる成約率の高い集客を実現するためのポジショニングメディア戦略についてもご紹介しています。

- 自社コンセプトにマッチした見込み顧客が増え、契約単価が1000万円向上した

- 商材の強みや特徴を理解した上で反響に至るため、価格競争から脱却し受注単価が2.5倍になった

- 数ある競合から自社に興味を持ってもらえるようになり、反響獲得後から契約までの期間を3分の1に短縮できた

といった成果があるWeb施策についてご興味のある方は、以下で詳しく解説しております。ぜひご確認ください。

ブランドマーケティングとは

ブランドマーケティングとは企業目線ではなく、ユーザー目線に立ったマーケティング戦略の総称です。

日本でも徐々に浸透し始めているブランドマーケティングですが、アウトバウンドマーケティングからインバウンドマーケティングへ移行している昨今では、その重要性がさらに増しています。

通常のマーケティング戦略において分析されるのは市場特性やデータであり、ユーザーを一人の人間として見ることはありません。

しかし一方で、ブランドマーケティングはユーザーを一人の人間として扱い、ユーザーが本当に必要としている商品やサービスを生み出すことを目的としています。

ユーザーによる感情移入の伴ったマーケティング活動のことを指すため、衝動買いなどの購買行動とは異なる、本当の意味での「指名買い」を勝ち取ることができるのです。

ブランドマーケティングとマーケティングの違い

ブランドマーケティングと通常のマーケティングには明確な違いがあります。これらの違いを理解していないと、ブランドマーケティングを成功へ導くことはできません。

通常のマーケティングの場合

通常企業において行われているマーケティング戦略は企業目線で進行されます。商品の企画・開発から広告出稿、宣伝活動に至るまで企業側がすべて立案し進行します。

言わば企業側が一方的に企てた企画であるため、ユーザーのことを考えられたマーケティングではありません。そのため短期的な売り上げや衝動買い系のユーザーが中心となります。

ブランドマーケティングの場合

一方でブランドマーケティングは、ユーザー目線で行われるマーケティングとなります。ユーザーに寄り添い、ユーザーの必要としている商品やサービスをユーザーのために提供していくのです。

そのためユーザーからすると、その商品やサービスが競合他社のものには変えられないブランド価値が醸成されていきます。

このような状態になると、広告を出稿したり、宣伝活動をしたりしなくても、商品やサービスが売れていきます。

言わばユーザーによる真の意味での「指名買い」状態となり、ライフタイムバリュー(LTV)の長い優良顧客(ロイヤルカスタマー)獲得につながっていきます。

ブランドマーケティングは上位戦略

ブランドマーケティングの本場アメリカでは、通常企業が行っているマーケティング戦略よりも、ブランドマーケティングは上位戦略に位置づけられています。

通常のマーケティング戦略とブランドマーケティングの明確な違いを理解していなければ、いつまでも価格競争や過当競争から抜け出せず、過剰品質を繰り返すループから脱却することは難しいでしょう。

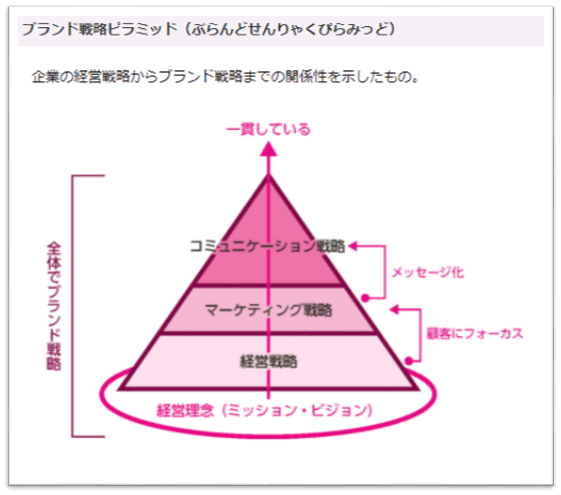

ブランドマーケティングには明確な定義がないためなかなか理解が難しいところですが、これから紹介する図にもあるように、経営理念からコミュニケーション戦略まで一貫性が求められます。

したがってマーケティング戦略を単体で考えたり、コミュニケーション戦略を先に立てたりしても、十分なブランディングにはつながらないと考えたほうがよさそうです。

ブランド戦略に長けているアメリカと日本のマーケティングの違いは、アメリカではブランド戦略はマーケティング戦略の上位に位置付けられていることだ。つまりブランド戦略はマーケティング戦略そのものを規定するための「上位戦略」とされている。

引用元:Mission Driven Brand (参考書籍:ブランディングの教科書 著者:k_bird)(https://www.missiondrivenbrand.jp/)

下記に引用した図を見ればわかるように、これらを一貫する全体的な戦略がブランド戦略(ブランディング)となります。

マーケティングの考え方にはいろいろありますが、ブランド戦略を単に認知度拡大の施策のひとつとして捉えているとしたら、それは間違いです。

企業理念や経営戦略をも包括する上位戦略であることを理解しておきましょう。

企業理念とブランドマーケティング

ブランドマーケティングの初期段階として、まず企業理念を明確に打ち出すことが重要です。ユーザーにしっかり自社の企業理念や経営理念を知ってもらうことから始めます。

企業理念に一本の軸が通っていることで、ユーザーはその企業理念に共感し興味を抱くようになります。また、社員のモチベーションアップや企業全体としての成長などにもつながり、生産性の向上にも繋がっていくでしょう。

経営戦略とブランドマーケティング

ブランドは経営戦略から派生するものであり、しっかりと経営戦略を立案することが、ブランドマーケティング活動を促進することにもつながります。

ブランドとは資産であり、経営戦略から一貫して派生するものである。

引用元:一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会ベーシックコース テキストP6(https://www.brand-mgr.org/)

ブランディングと聞くと、多くがパッケージやロゴにこだわったり、広告の見せ方にこだわったりする場合が多いのですが、じつはクリエイティブはブランド戦略の一部にすぎません。

繰り返しになりますが、マーケティング戦略もプロモーションも、単独で成立するものではなく、企業理念や経営理念の延長線上にあるものです。

経営とブランディングは切り離すことのできない関係にあることを、いま一度認識しておくようにしましょう。

ブランド構築に必要なステップ「ブランド構築ルート」

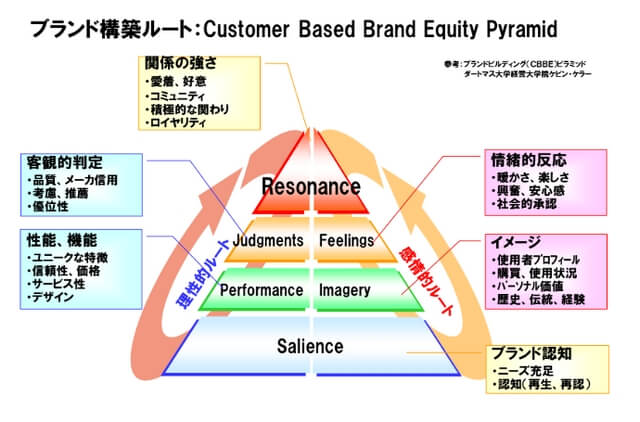

ブランド構築に必要なステップは「ブランド構築ルート」を用いればよく分かります。

画像引用元:The highest goal(https://aty800.com/highest-goal/marketing/cbbe.html)

こちらはダートマス大学経営大学院のケビン・レーン・ケラー教授が提唱したブランド構築ルートの図です。通称CBBE(Customer Based Brand Equity)ピラミッドと呼ばれています。

ブランドが構築される過程において「理性的ルート」と「感情的ルート」の2ルートがあり、それぞれ4つの階層に分けたピラミッドとなっています。

ブランド・エクイティ(ブランドの持つ資産の集合体)が創出されるためには、「理性的ルート」と「感情的ルート」の2ルートにおいて、ピラミッド最下層から頂点まで達することが必要とされています。

自社にマーケティング部門がある場合は十分検討されているとは思いますが、念のためどこか欠けているところがないかチェックしてみてもよいかもしれません。

ブランドマーケティングの好事例

企業理念(ブランドビジョン)とブランドマーケティングは無関係ではなく相互関係にあります。さらにこれら2つの要素は基本路線で合致していることが重要となります。

以下にブランドマーケティングの好事例としていくつかの企業を紹介しておきます。

アサヒ飲料

アサヒ飲料といえば押しも押されぬナショナルクライアントですが、ヒット商品を多数抱える大企業です。その中でも特に缶コーヒーの「WONDAモーニングショット」はブランドマーケティングに成功した事例と言えます。

アサヒ飲料は、「パン食の人は朝食にコーヒーを飲む」ことに着目。「缶コーヒーを朝に買うサラリーマンは多いのでは」とにらみ、市場調査を行ないました。その結果、多くのサラリーマンが朝に缶コーヒーを買っている事実がわかりました。

このニーズに着目し「朝専用」をキャッチフレーズにした缶コーヒーで、ブランドマーケティング戦略を立案。徐々に売り上げが好調となり「朝専用の缶コーヒー=WONDAモーニングショット」というブランドを確立させました。

シャネル

シャネルが設立された1910年当時、フランスのパリでは腹部に窮屈なコルセットを使用したジゴ袖のドレスが流行っていました。

流行ってはいたものの「窮屈で着心地が良くない」という消費者の不満にニーズを見出し、ココ・シャネルはそれを汲み取ります。

当時、フランス・パリではアールデコの影響もあり、直線的でシンプルなデザインのファッションを発表したところ、これが大ヒット。

コルセットを使用したジゴ袖のドレスからわずか30年足らずで、流行ファッションをシャネル調へと変えてしまいました。

こちらも潜在的ニーズを満たすというブランドマーケティングの成功例としてよく知られています。

Googleはしっかりと軸のぶれない企業理念を掲げたことによってブランドマーケティングに成功した企業と言えます。

Googleの企業理念は「ベストに甘んじない」こと。そしてポリシーが「ユーザーファースト」です。

つまり「自分たちの技術力に甘んじることなく、徹底的にユーザーの使い勝手がよくなるようにに改善・改良を重ねていく」という企業理念を表しています。

現在でもGoogleの検索エンジンアルゴリズムはアップデートをくり返し、更に進化しています。さらに2023年にはchromeのサードパーティのクッキーを廃止し、Web広告の透明性と個人情報の保護に注力していくといいます。

この終わりのない進化がGoogleの真骨頂であり、ブランドを象徴する経営理念です。

Amazon Japan

Amazon Japanの企業理念も非常にわかりやすく、ユーザーを大切にしている企業であることがうかがえます。

その企業理念が「地球上で最もお客様を大切にする企業を目指しています」です。

徹底的にユーザーの使い勝手を追求し、生活必需品から音楽、映像などのエンターテインメントに至るまで、あらゆる分野の商品を取り扱うまでに成長しました。

さらに従来までは考えられなかったほどの商品到着スピードを実現し、ユーザーニーズを徹底的に満たすサービスを展開してきました。

Amazon Japanもブランドマーケティングを実直に施行してきた企業のひとつと言えるでしょう。

ブランドマーケティングに取り入れたい「ポジショニングメディア」

これまで、ブランドマーケティングの概要や成功例を紹介してきましたが、ただ真似をするだけでは成果につながるブランドマーケティングは難しいでしょう。

では、どうすれば成果に繋がるかというと、この施策の前段階として、

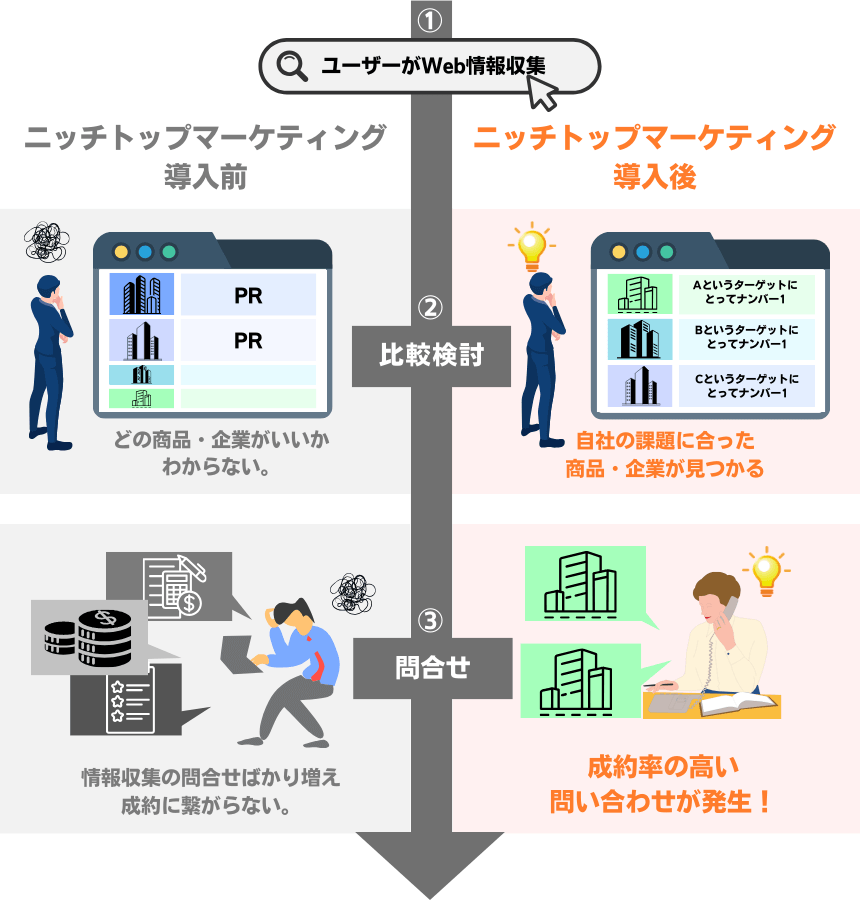

自社の商品やサービスは誰にとってナンバー1なのか

を考え、その市場を作り上げることに成功の秘訣があります。

私たちが普段商品を購入するときも、無意識に何かしらの条件でナンバー1の商品を選んでいます。

家電であれば、価格が安いもの、性能がいいもの、新しいモデルのものなど、ある条件の中でナンバー1の商品を選んでいる経験は誰もがあるのではないでしょうか。

大切なのは、どんなニーズを持っているユーザーに対してのナンバー1かを明確にすることです。

- 費用を押さえたい…ビルメンテナンス費の安さナンバー1の企業

- 清掃の質で選びたい…最新清掃技術ナンバー1の企業

- スポットで利用したい…最短依頼ナンバー1の企業

このように、誰のためのどんな要望においてナンバー1なのかをブランディングして他社と差別化を図ることで、自社にマッチした顧客だけを獲得することができます。

これは、ニッチトップマーケティングという考え方に基づいた戦略となります。

ニッチトップマーケティングとは

自社の強みがあり、ニッチな市場で他の企業が追随できないシェアを独占していく戦略のこと。

ニッチとはもともと生物学用語。地球上の生物や植物は生息する環境の中でナンバー2やナンバー3になると生き残ることはできず、ナンバー1になる必要があります。

ナンバー1になり生き残るためには、生きる環境(市場)を変えたり、自分が変化したりすることでナンバー1を築く必要があり、この考えを基にしたマーケティング手法がニッチトップマーケティングです。

当メディア「キャククル」の運営元のZenken株式会社では、このニッチトップマーケティングを取り入れた「WEBマーケティング支援」で120業種以上の支援実績があります。

「これからブランドマーケティングを始めようと思っているが何をすればいいかわからない」「業界内で独自のポジションを確立したい」と考えている企業の担当者には、業界でのポジショニングをベースとしたキャククルのWebマーケティング施策「ポジショニングメディア」をご案内しています。

- 自社コンセプトにマッチした見込み顧客が増え、契約単価が1000万円向上した

- 商材の強みや特徴を理解した上で反響に至るため、価格競争から脱却し受注単価が2.5倍になった

- 数ある競合から自社に興味を持ってもらえるようになり、反響獲得後から契約までの期間を3分の1に短縮できた

といった成果があるWeb施策についてご興味のある方は、以下で詳しく解説しております。ぜひご確認ください。

認知度も売上も両立するブランディングメディアをはじめませんか?

キャククルでは「ポジショニングメディア」とは別に、自社のブランディングのみに特化したメディア「ブランディングメディア」も提供しています。

ブランディングメディアとは、キャククルを運営するZenkenが制作する、ブランド認知の向上と売上につながりやすい親和性のあるリード(見込み顧客)が集客ができるオウンドメディアです。

通常、ブランディングをする場合は何千万単位の制作費や広告費、そして時間を掛ける必要があります。しかしブランディングに失敗してしまえば、効果が出ず莫大な費用を失うだけでなく、間違った印象がついてしまう可能性も。

ブランディングメディアとは、親和性の高いユーザーに絞った認知度の向上を行い、ニーズが顕在化した際の第一想起されるブランドとして広めていきます。

自社のブランドを確立し

売上アップも叶える

ブランディングメディアとは?

また、購買意欲や利用意欲のあるユーザーにも同時にアプローチができます。その顕在的なユーザーにはなぜそのブランドや企業を使うべきかを解説し、さらに成約や購入につながるよう温度感を上げた集客が可能です。

ブランディングメディアを導入した結果、

- 1ケタ分受注単価が増える売上を獲得できた

- 求人広告に依存することなく、自社サイトから今までの10倍採用応募が来るようになった

というようなブランディング効果も発揮できております。下記で詳しく紹介していますので、ぜひ一度ご確認ください。