専門学校の広報戦略で考えるべきポイント

最終更新日:2024年03月15日

2018年以降、日本は少子化の影響で学生が減少し「大学全入時代」に突入していると言われています。学生にとって、進路は専門学校も大学も「選びたい放題」の状態です。

そんな今だからこそ、「選ばれる学校」になるために、きちんと他の専門学校・大学と差別化できる情報を発信していくことが大切です。

本記事では、専門学校が広報で学生募集をするにあたって、求められていることや今やるべきことやトレンドを踏まえつつ、有効な広報手法も合わせて紹介。

また、自校と親和性の高い学生を集めるための広報施策を検討している方に向けて、

- 例年定員割れだったのが、続々願書が届き入学可能人数を2倍にしても追いつかない

- 前年以上の学生募集に成功し、受け入れ人数を増やすために校舎の増築を決定した

- 競合との差を明確にすることができ、欲しい学生のみを募集することに成功した

を実現した、「ポジショニングメディア」施策についても合わせて説明しています。

専門学校の広報戦略の変化

これまでの広報手段といえば、学校案内のパンフレットやDMが主流でした。しかし、それが必ずしも高校生の目にふれている、手元に届いているとは限りません。ただやみくもに情報を発信するのではなく、情報が「伝わっているか」を確認するまでが広報です。

ターゲット(学生)に情報を正しく伝えるためには、マーケティング戦略を応用した広報戦略が必要です。

これからの専門学校の広報戦略で重視しておきたいこと

興味を持った学生に対してパンフレットを提供するだけでは、自校の魅力が上手く伝わったかを把握することができません。そもそも認知度が低い学校だと、気に留めてくれることもないかもしれません。

興味を持ってくれる高校生をただ待つだけでなく、興味を持ってくれるようにアクションを起こすことが大切です。

Webでの広報活動に重点を置く

高校生のスマートフォン所持率は今や90%を超えており、オンラインでの情報収集は当たり前。学校の魅力を伝える手段としてWebからのアプローチは必須となっています。

意欲的な高校生はWebサイトのみならずSNSや動画コンテンツなど、複数の媒体で積極的に進路情報を収集していますから、専門学校の広報においてもWebを活用した戦略が重要です。

情報の発信だけにとどまらないことが大切

ホームページやSNSなどを使って情報を発信している専門学校は多くありますが、ただ発信するだけでは不十分。本当に高校生が知りたい情報なのか、魅力を伝えられているかを計ることができません。イベントなどで在校生との交流を通じて、直接聞き出して答えるといったコミュニケーションを交えた方法がおすすめです。

コロナ禍の影響からも、外出不要で参加できるオンライン相談会が定着してきています。こうした気軽にコミュニケーションができるWebの特性を活かし、広告効果を高めていきましょう。

ガイダンスでは集客できなくなっている

これまでは、進学イベントやガイダンスに参加すると専門業者が会場手配から学生へのアナウンスまでセッティングしてくれていたので、ただ待っているだけで高校生と接する機会が得られました。

しかし最近では、進学イベントやガイダンスの集客力が減少してきており、思ったように学生へのアプローチができなくなってきています。従来のやり方にとらわれず、新しい戦略を取り入れていくことが必要です。

専門学校の広報戦略の基本ポイント

これからの専門学校の広報戦略は、幅広い層への認知と自校に通うメリットが伝わるブランディングが大切になります。

1年生にもアプローチできる環境づくり

まだ進路を検討している段階の高校1年生や2年生は、オープンキャンパスを回るなど具体的な行動はあまり見られません。ただ、さまざまな学校のWebサイトやSNSなどを通じて情報は収集していますので、1年生・2年生向けに特化した情報を届けるなどのアプローチをしておくと、いざ進路を決める際に検討してもらえる可能性が高くなります。

バーチャルオープンキャンパスや動画コンテンツなど、自宅にいながら学校の雰囲気をつかめるようなコンテンツを充実させておくのが効果的です。

学校の認知度を向上させる活動

産学連携のプロジェクトに参入し、社会から話題性を集めて認知度を向上させる方法があります。自校の認知度を社会全体に浸透させつつ学校の魅力や強みを伝えるのに効果的ですので、新聞など幅広い年代層にリーチするメディアを活用し、プロジェクトについて広く知ってもらうようにするといいです。

また、産学連携の取り組みは在校生の協力なくては成り立たず、在校生にとっては卒業後の就職シミュレーションや予習にもつながります。さらに、在学中から社会や企業で学べる体制として、保護者へのアピールにもつながります。

卒業後のビジョンをイメージしやすくする

「この学校で学べば、将来は○○になれるかもしれない」「卒業後は△△を目標に就職したい」など、学生が未来のビジョンをイメージできる広報戦略は大切ですので、卒業生の就職先や業界先の紹介だけでなく、就職先で働く先輩や卒業生の声などを発信しましょう。リアルな口コミを届けることでよりイメージが具体的になり、効果を高めていけます。

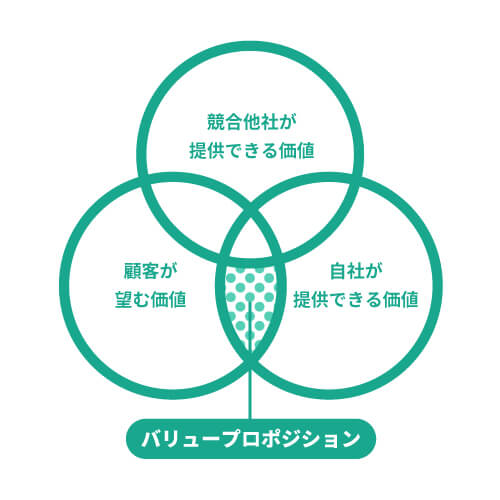

情報発信やブランディングでは、競合他校にはない自校ならではの強みと入学する学生の未来像が合致することが大切です。この合致をさせる考え方が「バリュープロポジション」です。

専門学校の広報に活用できる「バリュープロポジション」の考え方

バリュープロポジションには「提案できる価値」という意味があり、学校広報においては「この専門学校に入学することで得られるメリットやベネフィット」を指しています。「他校が提供できていないこと」「自校がニーズに合わせてこたえられること」「学生が求めていること」すべてのバリュー=価値がそろうことで、より良い集客につながるという考え方です。

バリュープロポジションを軸にした広報戦略を実施することで、市場内で「〇〇といえば△△専門学校」というポジションを確立し、差別化を実現することができます。

これまで自校の魅力だと思って売り出していたことが、実は学生(高校生)のニーズとはズレていることもあるかもしれません。自校の市場でのポジションはどこか、自校が提供できる価値がターゲットのニーズに沿っているかを常に見直し、必要があれば自校の強みや魅力について再考することも検討しましょう。

専門学校の広報戦略に取り入れられる集客施策

どんな強みや魅力を持っていても、高校生に伝わらなくては意味がありません。ここからは、さまざまな広告手法を紹介しながら、専門学校が実践すべき広報戦略についてお伝えしていきます。

オンライン施策

オンライン施策にもさまざまな方法があります。そのなかでも注力すべき施策を見ていきましょう。

SNSを使った広報

今の学生はメールよりもLINEやTwitterなどのSNS利用が生活の中心にあるため、SNSを使ったアプローチで認知度向上を目指しましょう。10代のユーザー率が高いInstagramやTwitter、LINEからの配信がおすすめです。配信する時期や時間帯など、最適なタイミングを見計らいながら投稿しましょう。

動画コンテンツの配信

10~20代のYoutube利用率は9割と言われており、10代の約7割が毎日動画をチェックしているという結果が出ています。また、商品の購入など実際の消費行動にもつながっています。

学校紹介や授業風景の映像、在校生インタビュー、イベント時の盛り上がりなど、動画コンテンツを充実させておきましょう。高校生が「この学校に入りたい」と思えるような、自校の魅力が伝わる映像制作を目指してください。

ポジショニングメディア

自校の持つ学科に興味のある学生へのアプローチとしてポータルサイトがありますが、あくまでも数ある専門学校のうちの1つとして紹介されてしまう傾向が強いです。

ポジショニングメディアを使うことでこの分野に興味があり、その地域の専門学校に通うことを考えているユーザーに焦点を当てたメディア広報施策が可能になります。

自校と親和性の低い学生にアプローチしても、入学に至らなかったり、入学後のフォローの手間がかかってしまいます。しかし、自校と親和性の高い学生にアプローチできれば、募集率の向上や入学から卒業までのモチベーション維持などが容易になります。

つまり、自校の強みや特徴に合致した学生へのアプローチが、自校の経営課題解決や入学してくれた学生の未来にしっかり貢献できることにつながるのです。

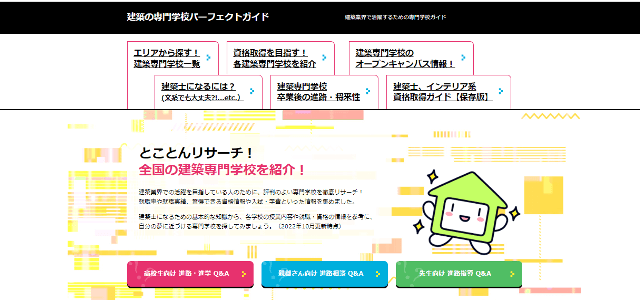

専門学校のジャンルを絞り込んだポジショニングメディア事例

このポジショニングメディアは、建築業界の資格取得が目指せる専門学校を集めたWebメディアです。

建築士を目指す人、建築業界での活躍を目指す人のために、全国各地の建築科のある専門学校をリサーチして網羅的にまとめています。

資格取得が目指せる建築系専門学校が全国から探せるほか、建築系スキルが獲得できる大学、建築士になるために必要な基礎知識など、建築士志望のユーザーに役立つ情報が満載。

ユーザーが求めている正確な情報を提供することでメディアへの信頼度が高まるため、絞り込まれて流入してきたユーザーからの反響が得やすい仕組みとなっています。

もしもこの「建築の専門学校パーフェクトガイド」に自社情報を掲載したいと思われたなら、下記フォームよりお問い合わせください。

また、ポジショニングメディアの事例や仕組みについてくわしく知りたい方は、ポジショニングメディアについてまとめた資料を別途ご用意しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

オンライン相談会

自宅でオンライン通話を通して、学校について詳しく話を聞いたり先生への相談ができるイベントです。コロナ禍をきっかけに、多くの専門学校が導入しています。

家にいながら保護者も一緒に話を聞けるので面倒がなく、安心感もあります。高校生と直接コミュニケーションをとりながら魅力を伝える場としてぜひ積極的に活用しましょう。

オフライン施策

オープンキャンパス

Webサイトやパンフレットだけでは感じにくい学校の雰囲気や実際の情報を、体験入学という形で知ることができます。オンラインで魅力を感じた学生が、実際に目で見て確かめたいと次におこなうアクションです。

コロナ禍ではオンラインVRなどを活用している学校もありましたが、現在は徐々にオープンキャンパスを実施する学校が以前のように増えてきています。

産学協同

地元の企業と学生が連携し、ひとつのプロジェクトに取り組むことで話題を集めることができます。新聞やニュースなどのメディアに取り上げられる可能性が高く、認知度を向上させたい学校にとっておすすめです。また、実際に社会人の方々と一緒に働くことで、学生は社会に出たあとの自分のキャリアイメージを形成しやすくなります。

学生の作品展示会や学内イベントの開催

学生が制作した作品を作品展示会として一般に公開するなどして、学生の実力や学校で学べる技術・知識を高校生に示します。入学希望者は自分の目で学校のクオリティを確かめることができ、学校選びのための判断材料になっています。

専門学校の広報戦略事例

広報戦略は、複数の施策を組み合わせて打ち出すことが重要です。これにより、単発の施策では得られない複合的な効果が得られます。ここではその例の一つとして、大阪アニメーションカレッジ専門学校を紹介します。

大阪アニメーションカレッジ専門学校はSNS施策として、X(Twitter)・インスタグラム・LINE・TikTok・YouTubeでコンテンツを公開しています。一部のチャネルを除き定期的な投稿を行っており、YouTubeでは生徒の卒業制作アニメーションや学校のイベント・出来事をアニメシリーズとして紹介する多彩なコンテンツを用意しています。その中には、オープンキャンパスの紹介動画など、直接集客に繋がるコンテンツも含まれています。

公式ホームページには、実際の出願の前のステップとして出願を「予約」できる導線の他、オープンキャンパスも紹介しています。オープンキャンパスは毎月開催しており、それ以外にも月に数回の個別入学相談会や説明会を設けています。

このように複数のチャネルを組み合わせることで、集客力を高めることが可能です。大阪アニメーションカレッジ専門学校はアニメ・イラストという視覚的コンテンツの強みを活かして、SNS・動画に力を入れています。戦略を立てる際は自校の強みを把握したうえで、それに合った施策を打ち出すことが重要です。

専門学校の広報戦略で考えるべきポイントまとめ

専門学校の広報戦略では、何について専門的に学べるかを伝えるのはもちろん、「ここでしか学べない」という独自の強みを学生にしっかりと伝えることが大切です。そのためには、学生が専門学校に何を求めているのか、どんなニーズにこたえれば学生にとって魅力的な学校として映るかを見直す必要があります。

このとき、「バリュープロポジション」の考え方を意識することで、気づかなかったターゲットのニーズや自校が「価値だと思っていた」こと、実際に提供していた価値、ターゲットが求める価値とのズレが鮮明になり、アピールできていなかった価値を発見することにもつながっていきます。

「自分が将来こうなりたいから、この専門学校にしかない○○を学びたい」と思われるように、バリュープロポジションを明確にした広報戦略を立ててみてください。

「思ったように学生が集まらない」「独自の強みが何か分からない」とお悩みのご担当者様、広報戦略・マーケティング戦略で課題を感じている方は、ぜひ弊社までご相談ください。実践的なマーケティング戦略に基づいた広告支援ノウハウと集客実績をもとに、サポートさせていただきます。