リブランディングとは?成功事例からブランド戦略を考える

最終更新日:2024年03月25日

リブランディングとは、ブランドを再生させることを意味します。時代の変化と共に、一度作り上げたブランドも見直すことが余儀なくされます。

しかし、一体どのような方法で再構築すれば良いのでしょうか。この記事では、リブランディングを進める上での考え方や成功事例、ブランド戦略の立て直しで留意すべきポイントについて探ります。

その他、120業種・8,000件以上のメディア運用ノウハウを活かしたブランドを浸透させるメディアの紹介や事例も紹介します。今後のリブランディングを成功させるための参考にしてください。こちら(記事の後半へジャンプ)から詳しくご覧いただけます。

また、下記のページにはブランド戦略やブランディングの基礎情報をまとめている資料も用意しております。この記事と合わせて、ぜひこちらもぜひお役立てください。

リブランディングの成功事例から学べること

この記事に興味を持っているなら、現在、あるいは近い将来にリブランディング(リブランディング)を検討されていることでしょう。

まずは、リブランディングの定義について、株式会社東レ経営研究所が刊行している経営情報誌『経営センサー』に掲載されている、東京富士大学大学院・井原教授の解説を引用しながら見ていきましょう。井原教授は、論文内で以下のように述べています。

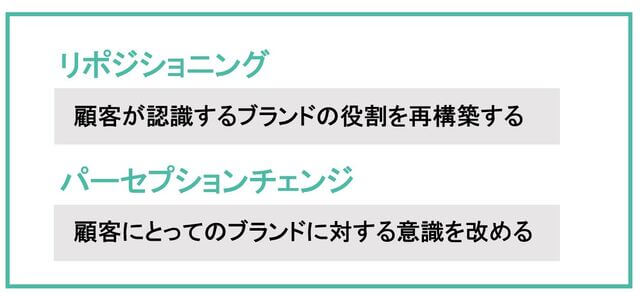

(1)リブランディングとはブランド再生のことで、少なくとも「リポジショニング」と「パーセプションチェンジ」が含まれる。

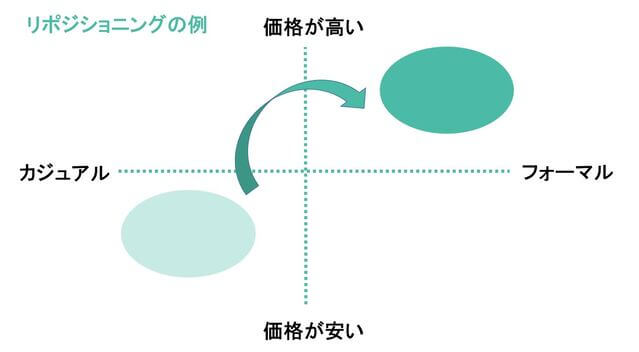

(2)リポジショニングとは「ブランドのポジショニングを変えること」であり、しばしばターゲットの変更やブランド・コンセプトの変更を伴う。ここでいうポジショニングとは「心の空白地帯にメッセージや名称やイメージを送り届けること」である。

(3)パーセプションチェンジとは「パーセプションを変えること」である。ここでいうパーセプションとは「知らず知らずのうちに “そういうものだ” と思い込んでしまっていること」で、人々が「重要と考えていない」からこそマーケターにとって重要である。

引用元:株式会社東レ経営研究所刊行『経営センサー』東京富士大学大学院 経営学研究科・井原久光教授「リポジショニングとパーセプションチェンジ-シーブリーズの事例から-」(https://cs2.toray.co.jp/news/tbr/newsrrs01.nsf/0

/BD0CF87E708FB2B149258326004A9FD3/$FILE/sen_204_05.pdf)

では、それぞれこの内容を細かく見ていきましょう。

そもそもリブランディングとは?

リブランディングとは、既存のブランドを再生することを指します。市場が変化していく中で、新たな時流に合うようにブランドの魅力やセールスポイントを再構築していくことが必要とされる場合があります。長く顧客に愛されるブランドとして継続するために、企業はリブランディングを選択する必要に迫られるタイミングがあるでしょう。

物事を推し進めていくには「タイミング」が重要ですが、リブランディングは「どんな時」に実施すれば良いのでしょうか。現在、以下の状況に置かれているなら、リブランディングを進めるタイミングかもしれません。

- 市場環境が変化した時…競合他社の新商品や新技術によって、商品価値が相対的に下がり売上減少に陥っている場合

- 新たな市場に参入する時…新規市場に参入し競合と差別化を図る場合

- ブランディングが上手くいっていない時…ブランディングを目的に広告展開しても思うような反響が得られていない場合

- 将来の方向性を示したい時…ブランドが成長している時でも、今度どんなブランド像を描きたいのかより発信力を強めたい場合 など

また、どのタイミングであっても、リブランディングにおいて必要な要素として、先の井原教授も述べているように、「リポジショニング」と「パーセプションチェンジ」の2つの要素が必要です。

次項では、「リポジショニング」と「パーセプションチェンジ」についてさらに詳しく紹介します。

リポジショニングとは

リポジショニングとは、顧客が認識するブランドの役割を再構築することを指します。つまり、ブランドのポジショニングを変えることです。消費者の思い込みを払しょくし、新たなリード(見込み客)を獲得する施策のひとつです。

見込み客や顧客のライフスタイルは日々変化します。コロナ禍の今、「ニューノーマル」な生活様式を、わたしたちは少しずつ学んでいるところです。

こういうときこそ、リブランディングのチャンスではないかと考えます。単に消費者の嗜好や流行ということではなく、新型コロナウイルス感染症という人類の敵と戦うための行動変容もまた、リブランディングのきっかけとなり得るからです。

たとえば、第2類医薬品のキンカンなどは家族で使い回しをしてきましたが、ウィズコロナの生活様式を考えると「一家に一本」ではなく、「一家に家族の人数分」あるほうがベターです。

除菌シートと消毒シートの違い、除菌ジェルのアルコール含有度など、コロナの前はだれも気にする人はいませんでした。

ブランドはこうした世の中の動きや変化を敏感に悟り、自らを「セルフプロデュース」していかなければ生き残れない時代です。

商品の現状を鑑みた判断を行うことで、ブランドに正しい付加価値を付け、これまでの売り方、これまでの情報発信の仕方を変えていくリポジショニングという発想にも着目しておきましょう。

関連記事:リポジショニング戦略とその事例。外部環境の変化に応じて戦略も見直す

パーセプションチェンジとは

パーセプションチェンジとは、顧客のブランドに対する認識を改めることを指します。もう少し具体的に説明すると、「顧客のブランドに対する劇的な意識の変化」が生じて、注目していなかった世代から求められたり、特定顧客から絶大な支持を得ていたブランドが失墜したり、ということが起きます。

このパーセプション、すなわち顧客のブランドに対する意識や認識を確実に捉えていなければ、どんなにお金をかけて広告を打っても失敗します。

さらにリブランディングの劇的要素を担うパーセプションチェンジで、ある意味消費者の期待を裏切ることになる可能性もあります。

その驚きや意外性が広く受け入れられるのか、はたまた拒絶・離脱されるのか。大きな勝負のしどころです。

関連記事:パーセプションマップ(知覚マップ)とは?ポジショニングマップとの違いを知ろう

リブランディングのメリット・デメリット

では、リブランディングにはどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

メリット

- 新たなブランド開発と比較し、コストを抑えることができる

- これまでのブランドに対する投資が無駄にならない

- これまでのブランド支持者への恩を無駄にせずに済む

- 自社内で複数ブランドを持つ場合、他ブランドへの影響を最小限に抑えることができる

ブランドを一から立ち上げる場合には莫大なコストがかかるだけでなく、既存ブランドを利用していた顧客への対応なども発生します。

自社への影響を最小限に抑えるならば、ブランドを「最初から始める」のではなく「やり直す」(リブランディング)ほうが適していると言えるでしょう。

デメリット

一見メリットしかないように感じますが、デメリットはあるのでしょうか?

- これまでのブランド支持者が離れていく可能性がある

- これまでのブランド価値が低下する可能性がある

- 改めて社内外にブランドを浸透させる必要がある

新たにブランド構築を行うと、一定数「これまでのブランドのほうが良かった」と離反する顧客も存在するでしょう。もちろんこれまでブランドを支えてきてくれた尊重すべき存在ではあります。

しかし、リブランディングによる飛躍を求めるのであれば「多少の犠牲はいとわない」という覚悟も必要です。既存顧客に真摯な対応を行いながら、リブランディングに励んでいきましょう。

リブランディングの成功事例

では、実際にリブランディングが成功した企業の事例を見ていきましょう。最初はリブランディングの王道中の王道、資生堂の『シーブリーズ』です。

シーブリーズ(資生堂)

現在『シーブリーズ』と聞けば、夏に使用するボディケア剤・制汗剤として、多くの方が思い浮かべることができるのではないでしょうか。実はシーブリーズは過去ブランド戦略に苦戦し、リブランディングを行いました。変化の一部を見ていきましょう。

第一にターゲット(who)を、デモグラフィック的には「年齢 16 歳~ 25 歳、性別では特に男性」から「13 歳~ 18 歳の、特に女性」に、サイコグラフィック的には「夏に、海やアウトドアをアクティブに楽しむ」若者から「日常、街や学校で部活と恋を楽しむ」中高生に変えた。(中略)第三に、こうしたターゲットやコンセプトの変更に伴う施策(how)を「憧れ・カッコイイ」を訴求する「大々的なマスプロモーションやイベントの展開」から「共感・身近なカッコイイ」を訴求する「消費者間の口コミ醸成やサンプリング施策」へと変更した。

抜粋元:株式会社東レ経営研究所刊行『経営センサー』東京富士大学大学院 経営学研究科・井原久光教授「リポジショニングとパーセプションチェンジ-シーブリーズの事例から-」(https://cs2.toray.co.jp/news/tbr/newsrrs01.nsf/0

/BD0CF87E708FB2B149258326004A9FD3/$FILE/sen_204_05.pdf)

現在ではそのイメージはありませんが、シーブリーズはもともと、男性向けのボディケア商品として開発されました。

しかしリブランディングによって青春の甘酸っぱさを全面に打ち出し、学生生活や部活の必需品のようなイメージを積極的に展開、女性への使用を促していきました。

結果として、10 代の約3 人に 1 人が使用経験のあるアイテムとして、リブランディングから3年ほどで急成長を遂げています。

淡麗グリーンラベル(KIRIN)

音楽コンテンツを多用したデジタルメディアを展開し、顧客の認知率を高めることに努めていた『淡麗グリーンラベル』ですが、商品の好感度という観点で顧客からの支持率が伸び悩んでいた時期がありました。そこで、以下のようなパッケージ刷新を行います。

淡麗のロゴを小さくし、その代わりに「麒麟」のマークと「GREEN LABEL」というロゴを目立たせるデザインに変更した。洗練されたデザインのパッケージと自然をテーマにしたテレビCMは、女性からの支持も高いという。

抜粋元:日経X TREND『リブランディング 成功の秘訣 第1回/全6回

キリン淡麗とサントリー金麦 リブランド戦略、成功へ緻密な計算』

(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00146/00001/

?n_cid=nbpnxr_esln_ns_cn&nkns=monotrendy%2f%3fn_cid%3dLMNST001)

「淡麗」という商品名は顧客にとって大きなパーセプションではなく、あくまでも「KIRIN」「グリーンラベル」という声が大きいことが分かりました。その声を全面的に受け入れ、商品イメージを改良。

大きく変わったところは、「淡麗」という表記を小さくするというものでした。結果として女性ユーザーから「スーパーやコンビニでビールを買う時、グリーンラベルなら恥ずかしくない」という声も上がるように。

売上の伸びも若年層を中心に好調で、まさにリブランディングの成功例と言えるでしょう。

ジャポニカ学習帳(ショウワノート)

大人なら誰もが一度は使用した経験があるジャポニカ学習帳も、リブランディングに成功した商品のひとつです。

これまで小学生の勉強用ノートに特化し、学年別・教科別に使用用途を細分化することで支持を得てきました。ノートの裏表紙にはマメ知識が掲載されており、見ているだけでも十分に楽しめる仕様となっています。

しかし少子化に伴い、新たな市場開拓が迫られる中で「大人のジャポニカ学習帳」が販売されました。

大人の女性をターゲットにした名作シリーズでも、ジャポニカ学習帳のスタイルを踏襲。さまざまな知識を得られるようにしている。例えば名作シリーズには「ミッキーマウス」「ミッフィー」「ムーミン」「スヌーピー(ピーナッツ)」など、世界中で愛されるキャラクターを表紙にしているが、単なるキャラクターグッズではなく、それぞれの作品についての知識や魅力を、ジャポニカ学習帳のように読み物として掲載。

抜粋元:日経X TREND『リブランディング 成功の秘訣 第4回/全6回

ジャポニカ学習帳とキャンパスノート 子供向け製品を大人に売れ』

(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/

18/00146/00004/?i_cid=nbpnxr_parent)

大人ならではの知識欲を刺激する内容を掲載するだけでなく、一見「学習帳」には見えないデザインにリブランディング。幼少期ジャポニカ学習帳と共に過ごしたユーザーを積極的に取り込んでいます。

リブランディングの成功事例まとめ

リブランディングを成功させるポイントを見ていきましょう。

- リブランディングにおける重要な2大要素は「リポジショニング」と「パーセプションチェンジ」

- シーブリーズのように大きなリポジショニングが成功に結びつく場合がある

- 淡麗グリーンラベルのように、市場のパーセプションを的確にキャッチアップし、マーケティングに反映できれば成功する

- ジャポニカ学習帳のように市場全体を俯瞰で見たリポジショニングやパーセプションチェンジは今後少子高齢化の社会において有効

リブランディングの決定を下すのは企業ですが、方向性を示すのは消費者です。

ブランディングと売上を両立するWebブランディング施策

通常、ブランディングをする場合は何千万単位の制作費や広告費、そして時間を掛ける必要があります。しかし、ブランディングに失敗してしまえば、効果が出ず莫大な費用を失うだけでなく、間違った印象がついてしまう可能性も。リブランディングを行うならなおさら慎重に進めていきたいところです。

そこで、自社商材と親和性の高いユーザーには認知度を上げ、成約につながるユーザーはしっかり集客をするWebブランディング施策を行うことで、ブランドとして認知度と売上を上げることが可能です。

そのWebブランディング施策が、Zenkenが提供する「ブランディングメディア」です。ブランディングメディアを導入した結果、

- 1ケタ分受注単価が増える売上を獲得できた

- 求人広告に依存することなく、自社サイトから今までの10倍採用応募が来るようになった

というようなブランディング効果も発揮できております。

関連記事:ブランディング戦略の立て方と成功事例・失敗事例を解説

120業種・8,000サイト以上の運用ノウハウを凝縮したブランディングメディア

自社商材(サービス)の認知度を上げるためホームページでPRしたり、Web広告を出稿したりしているものの、「商材の認知度が上がらない…」「広告費用をかけても売上につながる反響がない…」とお困りではありませんか?このまま同じ施策を続けても、同じ結果に終わってしまうかもしれません。

- 自社商材のブランド価値を高める新たな施策を検討したい

- 自社商材が売れる新しい市場を開拓し売上を拡大したい

といった方へ、大手企業から中小企業様まで120業種・8,000件以上に導入いただいた実績を活かした「ブランディングメディア」の資料を差し上げます。今後のマーケティング活動で検討してみたい方は、こちらよりダウンロードしてください。

ブランディングメディア導入事例

ブランディングメディアは、住宅・マンション経営・美容・製造など、BtoCやBtoBと問わず様々な業界で導入が進んでいますが、その一例をここで紹介します。

九州を中心に、物資の輸送用に使われていたものを住居として建築する「コンテナハウス」を手掛けるコンテナハウスジャパン様です。

導入以前はコンテナハウスの魅力をSNSで画像投稿するなどしていましたが自力でのブランディングに限界を痛感。コンテナハウスに興味のあるユーザーに向けた「コンテナハウスの世界」のブランディングメディアを立ち上げました。

導入後、コンテナハウスを建てたいユーザーからの問い合わせが導入前の3倍にも急増。そのほとんどが「コンテナハウスの世界」を見た方からでした。

成約数も順調に伸びて事業も拡大。現在は自社販売のみならず、フランチャイズ事業も展開しすでに数エリアで加盟店契約を獲得しています。

ブランディングメディア導入後の体験談について、こちらで詳しく紹介していますのであわせてご一読下さい。