リポジショニング戦略とその事例。外部環境の変化に応じて戦略も見直す

最終更新日:2023年07月12日

リポジショニング戦略とは何か?

リポジショニング戦略についての意味を説明する前に、まずはポジショニング戦略について簡単に説明します。ポジショニング戦略とは、ターゲット顧客の頭の中に自社が発したいイメージを植え付け、競合との位置づけが異なることを明確にすることです。

そしてリポジショニング戦略とは、築き上げたポジショニングの見直しを行うことです。ターゲット顧客のライフスタイルや嗜好が変わってしまったなど、ターゲット市場に変化が起こった場合に行います。

リポジショニング戦略を実施することで、自社が提供している製品やサービスの価値を向上させることが可能。製品やサービスが新鮮で、「オンリーワン」の価値があるものとして生まれ変わることができるのです。

差別化戦略もご検討ください

・比較サイトやポータルサイトにうまく露出できている企業にユーザーが流れている

・自社サービスのWebブランディングがうまくできていない

・Web広告の打ち手が尽きた

このようなお悩みをキャククルの集客メディアで解決しませんか?

様々な業界で8,000サイト以上のメディアを制作した実績をベースに、熟練のWebマーケターが市場・競合・貴社を徹底調査し、成約率の高い集客を実現します!

リポジショニング戦略でよく取り上げられる有名な事例:シーブリーズ

資生堂は「シーブリーズ」のリポジショニングを行い、その結果なんと売上が8倍に達したのです。

資生堂はどのようにリポジショニング戦略して成功したのでしょうか?詳しく解説します。

シーブリーズのかつてのポジショニング戦略

ボディケア製品であるシーブリーズは、1902年にアメリカで誕生したブランドです。日本では1970年頃から販売がスタートし、1980年代に大ヒットした商品です。

当時のシーブリーズは、夏や海、太陽といったブランドイメージがあり、海での使用や日焼け後の肌のケアに使えるボディケア商品として、マリンスポーツなどアクティブなスポーツを好む若者に人気の商品でした。

また、シーブリーズに競合となる製品が存在しておらず、海や夏のイメージ、そしてマリンスポーツのあとに使用するスッキリ感を訴求することで成功を収めたのです。

このようにシーブリーズは、

- 商品を使用する場面(海で使える)

- 商品がもたらすメリット(日焼けのケアができる)

といった観点でポジショニングされた商品であることが分かります。

シーブリーズはどのようにリポジショニングされたのか?

マリンスポーツ好きの若者に大人気商品であったシーブリーズですが、かつてのように海に行く人も減り、また日焼けを嫌がる女性が増えました。その結果、時代遅れの商品となり売上が低迷してしまったのです。

そこで資生堂は、シーブリーズの販売をストップするのではなく、リポジショニングすることに決めました。

まず、以下のようにターゲット層を変更しました。

- 1980年代のシーブリーズのターゲット層:20代・30代の男性

- 現在のシーブリーズのターゲット層:女子高生など若い女性

シーブリーズはすーっとした爽快感のあるボディケア商品です。また若い人たちは新陳代謝が良いので、制汗剤は需要がありますので、セグメントの変更は行わず、ターゲットは若者のままとしました。

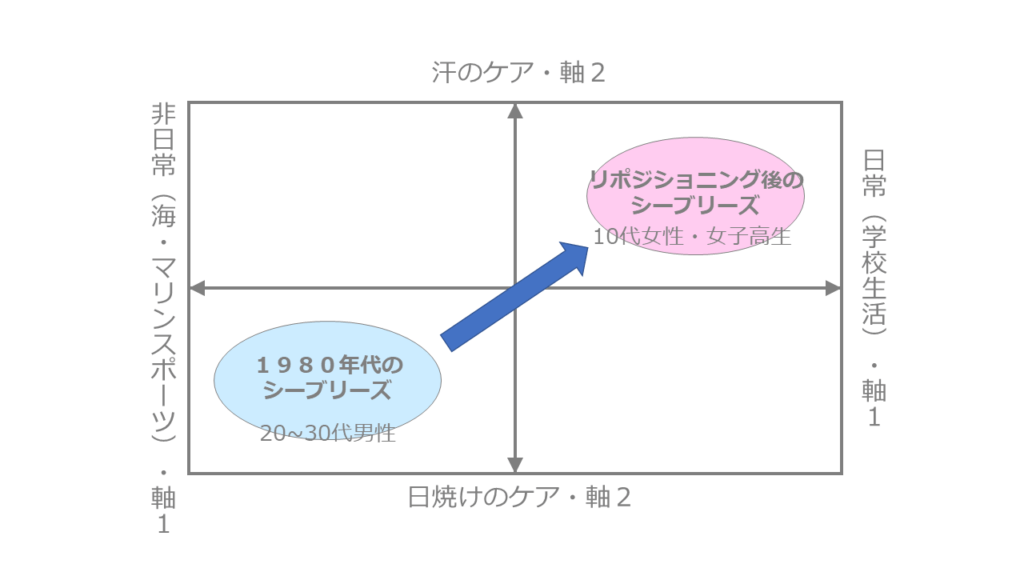

シーブリーズのポジショニングマップ

シーブリーズのリポジショニング戦略について、以下のポジショニングマップで確認していきましょう。

シーブリーズはかつて海で使えて、日焼けのケアができる観点でポジショニングされていました。しかし、ターゲットが女子高生に変わったので、学校や街等どこでも使えて、汗のケアができるポジションへと変更しました。

的確にターゲットやポジショニングを変更することで、シーブリーズのリポジショニング戦略は成功しました。また、元々のポジショニング戦略や、商品のアピールポイントが明確だったので、売上が伸び悩んだ際の原因の分析に役立ち、このこともリポジショニング戦略の成功に大きな役割を果たしたのです。

シーブリーズの広告戦略・マーケティング戦略のポイント

そもそもポジショニング戦略とは何か?M.ポーターによるポジショニング戦略の3つの類型

冒頭でポジショニング戦略について簡単に説明しましたが、ここではもう少し詳しく解説していきます。

経営思想家であるマイケル・E・ポーター氏の「戦略の本質」によると、ポジショニング戦略には、

- バラエティ・ベース・ポジショニング

- ニーズ・ベース・ポジショニング

- アクセス・ベース・ポジショニング

の3つの種類に分類されます。これら3つの方法は、厳密に分かれているわけではなく、各々重なり合う部分もあります。

それでは、この3つのポジショニング戦略について詳しく見ていきましょう。

バラエティ・ベース・ポジショニング

企業が提供する商品やサービスの種類から、一部だけを選択して提供することでポジショニングを確立することです。顧客によってセグメントを行うわけではありません。

たとえば、

- ユニクロはリーズナブルな商品しか販売しない

- コンビニにはよく売れる商品しか置いていない

- ジフィー・ルーブ・インターナショナルでは車のオイルを交換するが、車の修理はしない

などがバラエティ・ベースの例として挙げられます。

バラエティ・ベースは何でも販売しませんので、「ワンストップサービス」とは真逆です。そのため、優れた商品やサービスを提供することのできる企業は、バラエティ・ベースを用いたポジショニングをするのが良いでしょう。

ニーズ・ベース・ポジショニング

ニーズ・ベースは、最も一般的なポジショニングです。ターゲットに定めた顧客の要求を、徹底的に満たしに行きます。「ワンストップ・サービス」を目指しますので、バラエティ・ベースとは対極に位置します。

たとえば、

- 1人の担当者が複数の顧客を持つ

- 500万ドル以上の資産を投資できる顧客

- 顧客のヨットなどで顧客とのミーティングを行う

などを行うプライベートバンキング業界の「ベッセマー・トラスト・カンパニー」は、ニーズ・ベース・ポジショニングの例に当てはまります。特定の顧客のみを狙い、他の顧客を狙わないのもニーズ・ベース・ポジショニングの特徴です。

アクセス・ベース・ポジショニング

顧客に購買を促すためのアプローチやリーチの仕方など、顧客に対するアクセス方法の違いによって顧客をセグメントし、ポジショニングを取る方法です。環境に合わせて高い価値を生成する商品やサービスを目指します。

たとえば、田舎で展開する映画館の「カーマイク・シネマズ」がこのポジショニングに当てはまります。

カーマイク・シネマズは、

- 地域密着型

- 顧客は支配人の知り合い

- 小さな地方都市だけで運営

- スタッフは支配人1人(徹底的に無駄を排除)

- 地方で許容可能な上映技術と少ないスクリーン

- 大人向けシネマは上映しない

といった特徴があります。

アクセス・ベース・ポジショニングは、特定の生活様式の顧客をターゲットに定めます。

ポジショニング戦略を活用したWebメディアの事例

「商材に自信はあるが認知度が低く選ばれない」「商材の魅力を理解してもらえず価格競争になる」「今の集客手段では頭打ち…新しい施策を導入したい」など、競合他社との差別化に課題はありませんか?

キャククルはポジショニング戦略、差別化戦略をベースとした集客メディアでお客様の課題解決を支援しています。

集客メディアの制作事例は以下よりチェックしてみてください!

ポジショニング戦略における、トレードオフなき戦略は戦略ではない。

トレードオフとは平たく言うと、一つを選んだら、もう一つを捨てざる負えないという状況の事です。

戦略のゴールとは、持続的に利益を上げていくことです。

しかしこのトレードオフのないものは、他もまねやすく、持続的利益を上げていくことはできません。その意味で戦略の本質とは、そこに「あるもの」よりは「ないもの」を決めるということです。

では、もう少しトレードオフについて詳しく解説します。

トレードオフとは?

トレードオフとはポジションを獲得する際、何かを捨てることです。何かを捨てなければ自社の商品やサービスの個性が際立たず、他者にまねされシェアを奪われてしまいます。そのため、競合他社が捨てることのできないものを捨て去ることで、競合優位性を確立することができるのです。

たとえば、i-Pod、アマゾン、ウォールマートは手軽さを追求し成功しました。また、高級ブティック、iPhone、独立系の書店は質の良さを追求し成功を収めました。手軽さと質の良さは二者択一のトレードオフです。その他、

- 「長期志向」と「短期志向」

- 「変化」と「安定」

- 「成長性」と「収益性」

などもトレードオフの関係といえます。

トレードオフの価値や目的は、1つに絞って徹底的に追及する

たとえば、顧客にとっての価値や自社の強みは、資源を投入するほど、または活動を行うほど高まる場合。トレードオフ関係にある2つの価値の両方に集中するよりも、どちらか一方に徹底的に集中する方が、2つの価値のトータルが大きくなります。

また、目的が複数ある場合も同じことがいえます。追求すべき目的がいくかある場合は、そのすべてに資源を投入しなければなりません。しかし、すべての目的に対して十分に資源を投入することは難しいです。そのため、それぞれの目的に投入される資源は少なくなってしまいます。

その結果、目的を一つに絞って集中するときと比較すると、追求するそれぞれの目的の達成度合いが低くなってしまうのです。

トレードオフの難しさ

投入する資源配分が、トレードオフの本質的な難しさというわけではありません。トレードオフの難しさは、資源投入するほどに向上する、2つの価値や複数の目的がある場合が顕著です。この場合、トレードオフのマネジメントが非常に困難になり、失敗してしまうのです。

上記の場合は、中途半端に2つの価値や複数の目的を追求しない方が良いでしょう。しかし、どのような場合であっても価値や目的を一つに絞り、その一つだけに徹底的に集中する方が良いという訳でもないのです。

トレードオフ関係である複数の目的を、それぞれバランスよく追及して成功を収めているケースがあります。また、経営学の研究において、2つの価値を上手く追及する方法が議論されてもいます。

トレードオフを明確にしたら、次はフィット

ポジショニングを決定し、トレードオフを明らかにします。その後、各活動を連携させ、上手く適合させていくことを「フィット」といいます。フィットとは適合性のことで、3種類あります。

- 単純明快な一貫性

- 各活動の相互補強

- 労力の最適化

「単純明快な一貫性」については、たとえば、流通経路における中間業者を排除してコスト削減につなげる、

といった例が挙げられます。「各活動の相互補強」はコスト削減に努め、その結果捻出された費用を用いていくつかのマーケティング手法を実施。それらが互いに作用しあって効果を生成することです。

「労力の最適化」は、情報の共有や業務活動間の調整を行って、可能な限り無駄な部分や余計な活動をなくしていくことを意味しています。

マーケティング戦略策定後にはプロモーション施策に落とし込もう

マーケティング分析をした上で大切なのは、

その分析結果をもとに行うマーケティング戦略の施策とプロモーション施策の実行です。

しかし、ほとんどのケースで見受けられるのが、

- そもそも適切な分析ができていない

- 分析はできたが、それを支える戦略と戦術まで落とし込めていない

- 分析や戦略までは組み立てたが、戦術と連動していない

という問題の発生が多くあります。

そのため、多忙な中、分析や戦略策定をしたのにもかかわらず、

成果に繋がらなければ、あなたの貴重な時間もお金も無駄にし、また練り直さなければなりません。

時間がさらにかかれば、状況も変わり市場からさらに置いてかれること可能性もあります。

Zenkenでは、貴社のマーケティング課題をお伺いした上で、

120業種以上のノウハウを基に貴社がどんな市場でどんなターゲットでどんな強みを打ち出していくべきかを分析し、策定。

そして策定結果をもとに貴社の強みを理解したユーザーを集中的に集客できる、

成約までを見据えたWebマーケティングを実行します。

もしマーケティング戦略にお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。