調剤薬局の集客はエリアマーケティングと差別化観点での宣伝・広告がポイント

最終更新日:2023年08月29日

調剤薬局の経営を左右するのは何といっても「調剤数」、つまり取り扱い処方箋の枚数を増やすことに尽きます。より多くの患者さんを集めるために必要なことは、他の調剤薬局やドラッグストアとの差別化です。

エリアにおける競合となる他の調剤薬局やドラッグストアを知り、その上で自分の調剤薬局だけの強みをつくり、それを外部に伝えていくこと。その視点が調剤薬局の集客戦略には欠かせません。

調剤薬局の強みをつくるマーケティング

昭和31年4月、医薬分業法が施行されて以来、日本においても院外の薬局で調剤を受けることが多くなりました。令和4年(2022年)には医薬分業率は76.6%(※)と、高まりを見せています。

https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/bungyo/s/R4suikei.pdf

患者さんは病院の近くの薬局を選ぶ傾向が強く、かつては黙って待っていても患者さんが処方箋を持ってきてくれたため、薬局の集患に困ることはありませんでした。

しかし、今は変わってきています。ひとつの病院に門前薬局が何軒もある場合もありますし、地方では人口減少の影響を受けて患者さんの数が極端に減り、調剤薬局の経営を直撃しているケースもあります。

これからの生き残りをかけた薬局経営にはマーケティングは欠かせません。とりわけ、薬局の周辺の地域情報に基づいたエリアマーケティングが重要だといえるでしょう。

エリアマーケティングとは

調剤薬局の管理薬剤師さんにとっては、マーケティングという言葉はなじみが薄いかもしれません。ここで取り上げるエリアマーケティングとは、自分の調剤薬局に来てくれる患者さんがいる地域、つまり「商圏」において、競合先となる薬局やドラッグストア、住民層などを調査・分析し、集客・集患につなげることを指します。

マーケティングにはさまざまなツールやソフトが販売されており、マーケティングを請け負ってくれる企業も数多くありますが、まずは自身の足で地域の競合となる薬局を見て回ることがおすすめです。競合となる薬局はどのようなコンセプトで経営しているのか、どんなイベントを行っているのかを知るだけでも、きっと見えてくるものがあるはずです。

アメリカの大手スーパーマーケット「ウォルマート」の創始者であるサム・ウォルトン氏は、自分の店にいるよりもライバル店にいる時間のほうが長かったといわれるほど研究熱心だったそうです。薬局とスーパーマーケットでは業態は異なりますが、商圏におけるマーケティング戦略は学ぶべきものがあるのも確か。このようなエピソードからも、競合先を知ることがマーケティングの第一歩だと考えられます。

自分の調剤薬局だけの強みをつくり差別化へ

競合先の状況を把握できたら、次は自分の調剤薬局の強み、つまり差別化できるポイントを考えなければなりません。

近接医療機関が小児科ならばキッズルームがある、高齢者が多い地域なら手すりを設置するといった違いをつけることはできますが、患者さんが薬局に滞在しているわずかな時間を考えると、ハード面(設備等)の違いを差別化として打ち出すことは難しいのではないでしょうか。

一方で、対応力やサポート面においてはその地域において唯一無二を作り上げることが可能です。

ご存知のとおり、厚生労働省は「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」機能の充実を保険調剤薬局に期待しています。

「かかりつけ薬剤師」とは、医薬品はもちろん、健康や介護に関する知識と経験を持ち、患者さんの気持ちに寄り添ったり、相談に応じたりすることができる薬剤師のことです。地域住民がひとつの「かかりつけ薬局」と選択し、医薬品のみならずセルフメディケーションの管理も期待されています。

では、この流れに沿う際にどのような強みがあるのかを詳しく見ていきましょう。

地域密着ビジネスならではの強みを出す

調剤薬局にはエリアマーケティングの観点が重要だということは前述のとおりです。その中では患者さんだけにフォーカスをあてるのではなく、将来の集患につなげるため、病院やクリニックと同じように地域連携の視点を持つことも非常に大切です。

調剤薬局は地域密着ビジネスだということを忘れないようにしましょう。

町内会を利活用する

オフィス街など特殊な立地条件でなければ、調剤薬局は各自治体の町内会に属していることも多いのではないでしょうか。調剤薬局の薬剤師さんが町内会長をはじめとする地域住民と近しくなっておくことは、見込み患者さんの獲得に大いに役立ちます。

例えば町内会のイベントで健康教室を開催し、薬の相談会などを開いてみるというのもひとつの方法です。顔と名前を知ってもらうことで、その参加者が病院を受診したときにあなたの調剤薬局を選んでくれる確率はぐんと上がるはずです。

介護保険事業所と連携する

高齢化が進むにつれて介護保険事業所の利用者さんも右肩上がりに増えています。利用者さんは病院にかかって薬を服用している方も多いため、地域の状況に精通した地域包括支援センターを定期的に訪問してみる、といった施策もひとつの方法となります。

保健師さんやケアマネジャーの皆さんとコミュニケーションを図り、利用者さんの相談に寄り添うことで、訪問薬剤指導などの仕事にもつながります。もちろん調剤薬局の集患にも影響するでしょう。

患者さんの不満に真摯に対応する

薬局のみならず、あらゆる業界にいえることですが、顧客のクレームに真摯に対応できるかどうかは集客の大きなカギになります。

調剤薬局に多い患者さんの不満は何といっても待ち時間の問題。現在ではFAXやスマホアプリで処方箋の情報をあらかじめ調剤薬局に送ったり、頻繁に処方される散剤や軟膏の合剤などは予製薬を準備したりするなど、待ち時間の短縮に工夫を凝らしている薬局も多くあります。

また、待ち時間の不満には「どのくらい待つのかわからない」という側面もあるため、おおよその待ち時間の目安を知りたい患者さんも多くいます。待ち時間の長さによっては別の用事を済ませに行ったり、日を改めて薬を取りに来たりするなど選択肢を広げてあげることも重要です。

直接コミュニケーションを図って待ち時間を伝える際は、とくに重要なのは「伝え方」。近年ではSNSや口コミサイトを中心に、経営方針に準ずる顧客対応が注目される世の中です。長く待っていただくのであれば、お詫びの気持ちを込めて丁寧にお伝えする、といった基本的な対応も集患に影響することを忘れないようにしておきましょう。

経営方針にふさわしい人材獲得の仕組みを作る

患者さんを大切にし、気配りの利いた対応をするといったコミュニケーションスキルは、薬剤師という職業においても重要な役割を果たします。

調剤薬局の経営方針に則した薬剤師を採用出来ていなければ、その薬剤師を活かしきれず、最悪の場合は退職率悪化を招くこともあります。

将来の事業拡大を目指すのであれば、戦略的な採用活動を行うことも重要です。

ファンをつくり地域の「かかりつけ薬局」になる

競合先にはないその強みを前面に打ち出し、患者さんがファンになって繰り返し来てくれる、いわゆるリピーターをつくっていくことが調剤薬局の生き残りのための経営基盤になります。

患者さんがファンになってくれるために必要なことは何でしょうか。すぐに思いつくこととして、

- 待ち時間を取らせないスピーディな調剤

- 待合ロビーの居心地の改善

- 保険調剤以外にもさまざまな商品を取り扱う

こういったあたりが挙げられるかもしれません。

確かに大切なことではありますが、こういった部分は言ってしまえば付随サービスの範疇。調剤薬局も小売業ですから「やって当たり前」なのです。これだけでは競合先との差別化を図ることはできません。

調剤薬局の集患につながる「コミュニケーション」

基本的なことではありますが、やはり患者さんと自社の薬局を結びつけるには日々のやり取り、つまりコミュニケーションが大切です。

病院の口コミサイトなどをご覧いただければわかるように、患者さんは治療の内容と同じくらい医師の雰囲気や優しさ、話しやすさに注目しています。これは調剤薬局でも同じこと。

薬剤師は薬の専門家として「治療の理解」「薬の内容や副作用の可能性」などを患者さんに説明することになりますが、その際は理路整然とお話しをすることに加えて、何より患者さんに寄り添い、安心してもらえるような雰囲気づくりを心がけましょう。

「かかりつけ薬局」を持つメリットを伝える

厚生労働省が「かかりつけ薬剤師」「かかりつけ薬局」を推進しているといっても、その意味を正確に把握できている患者さんは多くはありません。

では、具体的にかかりつけ薬局を持つと何がメリットなのでしょうか。

患者さんに伝えたい「かかりつけ薬局のメリット」には、以下のようなものが考えられます。

- 薬の効果を継続して確認し、副作用がないかチェックできる

- 複数の病院から同じような薬が出ていないかチェックできる

- 薬の形状や飲みやすさ、生活に合わせた服用のタイミングなどを調整できる

これらに加えて、薬をもらうときに限らずいつでも薬剤師に相談できたり、市販薬を選ぶ際のアドバイスを受けたりできるのも患者さんにとっては嬉しいメリットです。

また、サプリメントを摂取している方には、サプリメントと薬の相性や飲み合わせの相談ができる調剤薬局というのはひとつの強みとなります。

バリュープロポジションを確立して売上アップ

調剤薬局の業界では「バリュープロポジション」という言葉はあまり聞かないかもしれません。

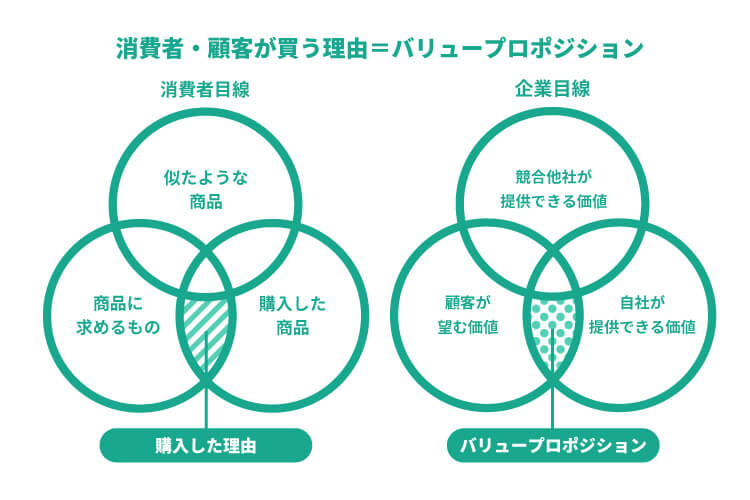

バリュープロポジションとは、ひと言でいえば「提供価値」。この場合は「自分の調剤薬局だからこそ患者さんに提供できる価値」と言えるでしょう。

ビジネスでは下記の3つの条件を満たすものがよいバリュープロポジションにあたります。

- 顧客が心から求めているニーズに応えられる

- 顧客の課題や問題を解決できる優位性がある

- 自社にしかない強みがあり競合には真似できない

図を見るとわかりやすいと思いますが、どんなに自社で価値を高めても、競合他社にも類似サービスがあれば決め手にはならず、また自社が価値ある強みだと主張しても、顧客がそれを欲しなければマーケティングは成立しません。

重要なのは、顧客のニーズが立脚点であることです。企業側が「顧客にとってはこれは有益だ!」と考えても、実際のユーザーにはまったく求められていなかったとなれば、当然その薬局が選ばれることはありません。

患者さんにとって「あなたの調剤薬局を選ぶ理由」がバリュープロポジションとなります。自分の調剤薬局だけの価値を作ることで、集患のための広告戦略やPRの方法なども考えやすくなります。

バリュープロポジションの確立で自分の調剤薬局の強みを魅力に感じてくれるファンを増やし、それに基づいた広告戦略やPRで売上アップを実現しましょう。

広告ガイドラインに即した集客戦略はWEBマーケティングのプロに相談

広告戦略の確立にあたり、注意しなければならないのは広告規制の存在です。病院やクリニックといった医療機関に「医療広告ガイドライン」があるように、調剤薬局にも薬事法に基づく広告規制があります。

例えば「虚偽・誇大広告等の禁止」。

虚偽、誇大広告等の禁止(薬事法第66条)

医薬品等の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布の禁止。

サプリメントや健康食品などのCMで「個人の感想です」などとテロップが出ているのは、この広告規制の対策です。

これはあくまでも一例であり、他にもさまざまな規制項目が定められています。厚生労働省は広告監視として違反がないか、新聞や雑誌、パンフレット、インターネット等の広告をチェックしており、チェック対象には公式ホームページを含むWebサイトの内容も含まれます。

上記のような広告規制をクリアしながら集患戦略を立案するのは、マーケティングとしての専門的な知識だけでなく、関連法規の知識も必須となります。これを実現した施策が、キャククルのWeb集客施策です。

キャククルでは、8,000を超えるWeb集客サイトの制作と運営の実績があり、病院やクリニック、調剤薬局といった厳しい広告規制のある業界の、Webマーケティングに基づいた集客ノウハウがあります。

今後の集患を見据えた経営戦略の一環として、Webマーケティングによる差別化戦略を検討している際は、ぜひ一度ご相談ください。

他にも読まれている記事