ISMS取得のメリットとは?注意点もあわせて解説

最終更新日:2025年06月10日

大手企業との取引要件としてISMS認証が求められるケースが増える一方で、サイバー攻撃や情報漏えいの被害も深刻化しています。こうした背景から、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得を検討する企業が増加しています。

しかし、認証取得には一定の時間と費用がかかリ、限られたリソースを投下するには、それに見合う「見えるメリット」が必要不可欠です。

本記事では、営業・経営・運用の三つの視点から、ISMS認証がもたらすメリットを整理し、導入を検討する企業のご担当者に役立つ情報をお届けします。

ISMSとは?ISO 27001との違い

ISMSの基本をかんたん整理

ISMS(Information Security Management System)は、企業の情報資産を機密性・完全性・可用性という三要素の観点で守り、管理する仕組みです。運用は「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)」のPDCAサイクルで進めます。

単なる技術対策ではなく、経営層のリーダーシップ、リスク評価、手順書整備、社員教育、内部監査までを統合した総合的マネジメントシステムである点が特徴です。

ISO 27001との違いと関係

ISO 27001はISMSをどう構築・運用・改善するかを定めた国際規格です。「ISMS=概念・フレームワーク」、「ISO 27001=その設計図」と考えると理解しやすいでしょう。

認証を取得すると、第三者機関が「ISO 27001の要求事項を満たしたISMSを運用している」と認証マークで証明してくれます。つまりISMSを導入→ISO 27001で適合性を証明→顧客へ対外的にアピールという関係です。

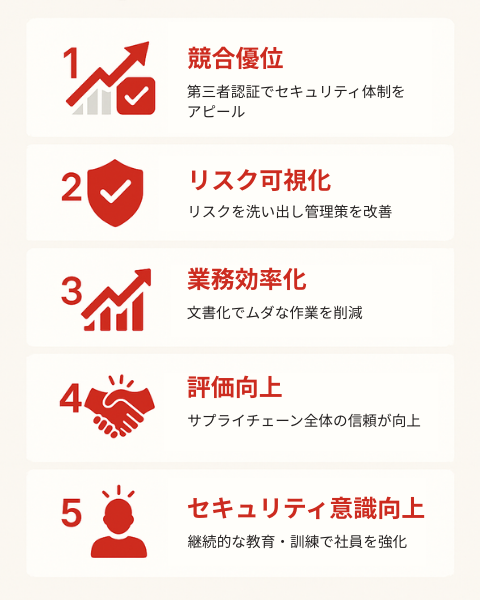

ISMS認証取得の5つのメリット

【メリット①】第三者認証で商談開始を一歩リード

ISMSを国際規格のISO 27001に沿って運用し、第三者認証を取得すると、自社のセキュリティ体制がお墨付きとして対外的に可視化されます。

これは単なるロゴマークではなく、社内でリスクを洗い出し、管理策を継続的に改善しているという事実を裏付ける証拠です。

取引先や官公庁入札では、認証を持っていることを参加条件や加点項目に設定するケースが増えており、受注の可否や契約更新の成否を左右します。

言い換えれば、取得によって営業先での説明コストが下がり、競合より一歩先んじたポジションを確保できる――それが最初の大きなメリットです。

【メリット②】リスクを可視化しインシデントを予防

ISMSの核心は、年次あるいは環境変化時に必ず行うリスクアセスメントです。ここで資産・脅威・脆弱性を洗い出して優先順位を付け、適切な管理策を選択・実装します。

結果として、メール誤送信や不正アクセスなど人為的な面と技術面の両方でインシデント発生確率が体系的に低減します。さらに、万が一の事故に備え、初動対応手順を文書化して定期的に訓練を行うことが義務付けられているため、被害の拡大を最小限に抑えられます。

復旧に要する時間とコストも縮小し、直接的な損害削減に加え、顧客離れやブランドイメージ低下の防止にもつながります。

【メリット③】ムダを削減!業務フローがスリム化

ISMS認証の取得過程では、情報資産台帳や手順書を整備し、責任分掌を文書化します。誰が・いつ・何を行うかが明確になり、担当者依存の属人的業務が減って同じミスや重複作業が防げます。

さらに、文書化によって業務フローのボトルネックが可視化されるため、システム統合やタスク自動化などの改善施策を実行しやすくなります。結果的に、ルール強化は管理コストの増加ではなくプロセス最適化につながり、工数を削減できます。

【メリット④】サプライチェーン・取引先からの評価向上

大手企業はサプライチェーン全体のリスク管理を強化しており、下請けや委託先にもISMSと同等レベルの管理体制を求める動きが加速しています。

認証を保有すれば、取引先監査やRFPへの回答時に詳細な技術資料を都度作成する手間が省け、コストも大きく削減できます。

ISO 27001は国際規格のため、海外企業との商談でも情報セキュリティに関する信頼を得やすくなります。

結果、デューデリジェンス(取引先調査)が円滑に進み、海外市場への進出やグローバル調達交渉で優位性を確保しやすくなります。

【メリット⑤】人材育成・組織としてのセキュリティ意識向上

ISMSは全従業員を対象にした継続的な教育・訓練を義務付けます。フィッシング模擬訓練、eラーニング、標的型メール演習などを実施し、社員が自発的にセキュリティを考える文化を育みます。

継続的な学習と実践により、ヒューマンエラー起因の情報漏えいと内部不正リスクが低減し、セキュリティを前提とした安全志向が組織全体へ定着します。

ISMSを導入したいとお考えの方は、まず外部の専門家に相談するのも有効な選択肢です。以下の記事では、ISMS認証取得を支援するコンサル会社のサービスや実績を比較しています。

ISMS認証の落とし穴!ISMS認証で陥りがちな誤解と注意点

誤解① 取ったら終わり?認証取得は「スタートライン」

ISMS認証は国際基準に達した証明にすぎません。真の価値は取得後にあります。

日常業務にルールを根付かせ、内部監査やマネジメントレビューで改善を繰り返してこそ、リスク低減と信頼向上が続きます。

経営層は人員と予算を継続投入し、PDCAサイクルを回し続ける責任があります。これを怠れば、認証は看板だけとなり実質的な効果を失ってしまいます。

誤解② IT部門だけでは機能しない!全社連携がカギ

情報セキュリティは技術だけでなく、人・物理・組織の仕組みがそろって機能します。

IT部門任せでルールを作ると、営業や現場の実情に合わず守られないケースが増え、担当者が自己判断でクラウドサービスやUSBメモリを使う、シャドーITを招くリスクも高まります。

経営層を含む各部門が役割を持ち、資産洗い出し・教育・監査に横断的に関わることで、実効性と業務効率を両立できます。

注意点① 認証範囲は欲張らず、ピンポイントで攻める

ISMS認証は全社一括で取得する必要はありません。特定の事業所や部門、あるいは特定の業務プロセスに限定して認証を取得することも可能です。

範囲を広げ過ぎれば、資産洗い出しや教育対象が雪だるま式に増え、工数も費用も膨張します。逆に狭め過ぎると顧客要件を満たせず重要リスクを見逃す恐れがあります。

経営層と関係部門でビジネス目標とリスクを突き合わせ、費用対効果とカバー率のバランスを取って範囲を決定し、段階的な拡大を検討する必要があります。

注意点②:認証維持のための継続的なコストと労力

取得後は毎年の維持審査と3年ごとの更新審査が待っており、これには当然ながら費用が発生します。

しかし、外部審査料より負担が大きいのは、内部監査・文書更新・全社員研修など日常運用に要する人件費です。

初年度だけでなく少なくとも3年間のランニングコストと担当者工数を具体的に試算し、予算と体制を事前に確保することで形骸化やリソース不足を防げます。

これらの費用は将来の事故防止と信頼獲得への投資と捉えるべきです。

まとめ|ISMS取得は「コスト」ではなく「投資」

ISMSは、単なるセキュリティ対策の寄せ集めではなく、ISO 27001を軸にした経営マネジメントそのものです。認証を取得することで「取引拡大・売上向上」という攻めの効果と、「情報漏えい防止・業務効率化」という守りの効果を同時に得られます。

認証範囲はピンポイントから段階的に拡大することで初期負荷を抑えつつ効果を実感できます。

維持コストについては、外部審査料よりも社内運用工数が大きい点を見落とさず、少なくとも3年間のランニングコストを試算して予算化しましょう。

最後に、ISMSは「リスクを減らす保険」ではなく、ビジネスを加速させる投資です。まずは以下の3ステップから始めてみてください。

- 経営層向けに本記事の要点を共有し、取得の意思決定を得る。

- 主要プロセスを対象に簡易ギャップ診断を行い、課題を可視化する。

- 外部コンサルや認証機関を比較し、ロードマップと概算コストを策定する。

これらを実行することで、情報セキュリティ体制はコストから競争優位へと進化します。ぜひ、最初の一歩を踏み出してください。

「コンサル会社の比較」については、以下の記事で実績やサービス内容を一覧でご紹介しています。

本記事は、2025年5月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。

.png)