Pマークが必要な会社・必要ない会社の違いとは?そのほかの認証制度と徹底比較

最終更新日:2025年06月11日

「取引先からPマーク取得を求められたけど、正直コストも手間もかかる…」

限られたリソースの中でPマークに対応するためのコストや人的負担は大きな課題です。一方で、「Pマークは意味ない」「形骸化している」といった声も聞こえてきて、本当に投資する価値があるのか疑問に感じているかもしれません。

本記事では、そんなあなたの疑問や悩みに応えるため、Pマークの必要性や「意味ない」と言われる理由を徹底解説します。メリット・デメリットはもちろん、ISO27001との比較を通じて、あなたの会社にとって最適な選択をするための判断材料を提供します。

この記事を読めば、Pマークに関するモヤモヤが晴れ、自信を持って次のステップに進むことができるはずです。もうPマーク取得で迷わないために、ぜひ最後までお読みください。

そもそもPマークとは?基本をおさらい

Pマークの概要

Pマークは、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を適切に運用している企業に対して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定を行う制度です。企業がJIS Q 15001に基づきPMSを構築・運用しているかを、第三者機関による厳格な審査を経て認証されます。認証を受けることで、企業は公式ロゴをホームページや名刺などに掲載し、「自社が個人情報を適切に管理している」という信頼性を対外的に訴求することが可能となります。

なぜPマークが存在するのか

日本国内では、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が企業に最低限の義務を課している一方で、Pマークはその枠を超え、より高度な個人情報保護体制の整備を促す目的で設けられました。消費者の信頼感を向上させるとともに、取引先や投資家に対して企業のリスク管理の徹底を示す効果が期待されます。このような背景から、大企業はもちろん、中小企業やサービス業においてもPマークの取得が進んでいます。

Pマークのメリットと「必要性」が語られる理由

2-1. 対外的な信頼性向上

大手企業や官公庁との取引では、Pマークの取得が契約や入札参加の前提条件になる場合が多く見受けられます。Pマークを保有していることが、企業のリスク管理に対する真摯な取り組みを表しており、特にBtoC市場では「この企業は安心して個人情報を預けられる」といった消費者の信頼を獲得する上で大きな役割を果たします。

社内コンプライアンス・従業員意識の強化

Pマークの審査プロセスでは、全従業員を対象とした個人情報保護研修、内部監査、マネジメントレビューの実施が必須となります。これにより、従業員は日常の業務において個人情報保護の重要性を深く認識し、結果として社内全体のコンプライアンスレベルが向上します。例えば、メールの誤送信防止策としてダブルチェック体制を導入したり、職場環境の改善を目指してクリアデスクの徹底を図るといった具体的な改善策も多数報告されています。こうした取り組みは、単なる書類上の対策に留まらず、実際の業務プロセスそのものの見直しを促進し、企業全体の情報セキュリティの底上げに寄与します。

ビジネス機会の拡大

大手企業からの委託要件や官公庁、自治体の入札条件においてPマークが要求されるケースは少なくありません。こうした要件を満たすことで、競合他社よりも先んじてビジネスチャンスを確保することが可能となります。また、業界全体でPマークが標準となっていない場合、早期に認証を取得することで企業ブランディングにおいても大きな差別化を図ることができます。これらの点から、Pマーク取得は企業にとって戦略的な投資と位置付けられ、取引先や顧客との信頼関係構築に寄与する貴重な手段となっています。

Pマークが「意味ない」と言われる理由

取得・維持にかかる高コスト

Pマークの取得には、申請料、審査料、付与登録料といった直接費用に加え、コンサルティング費用や内部の人件費といった間接費用がかかります。企業規模や業種によっては、初期投資が数十万円から100万円を超えることもあり、また認証の更新が2年ごとに必要なため、継続的なコスト負担が避けられません。こうした費用面の負担が、Pマーク取得に対する懐疑的な意見の一因となっています。

全社一律の運用負荷

Pマークは基本的に企業全体に適用されるため、個人情報を実際に取り扱っていない部署にまで同一の運用ルールを適用する必要が生じるケースがあります。事業規模が大きい企業では、部門ごとの業務内容に応じた柔軟な運用が困難となり、結果として余計な運用コストや管理の煩雑さが発生するというデメリットがあります。

認知度や効果への限界

一部のBtoC業界などでは一定の認知を得ているものの、全ての消費者がPマークの真意を正確に理解しているわけではありません。さらに、海外展開を進める企業にとっては、国際的な信用を得やすいISMS(ISO27001)の方が評価されるケースも存在し、Pマークのみでは十分な効果が得られない場合が指摘されています。

Pマーク取得のプロセスと費用(具体的解説)

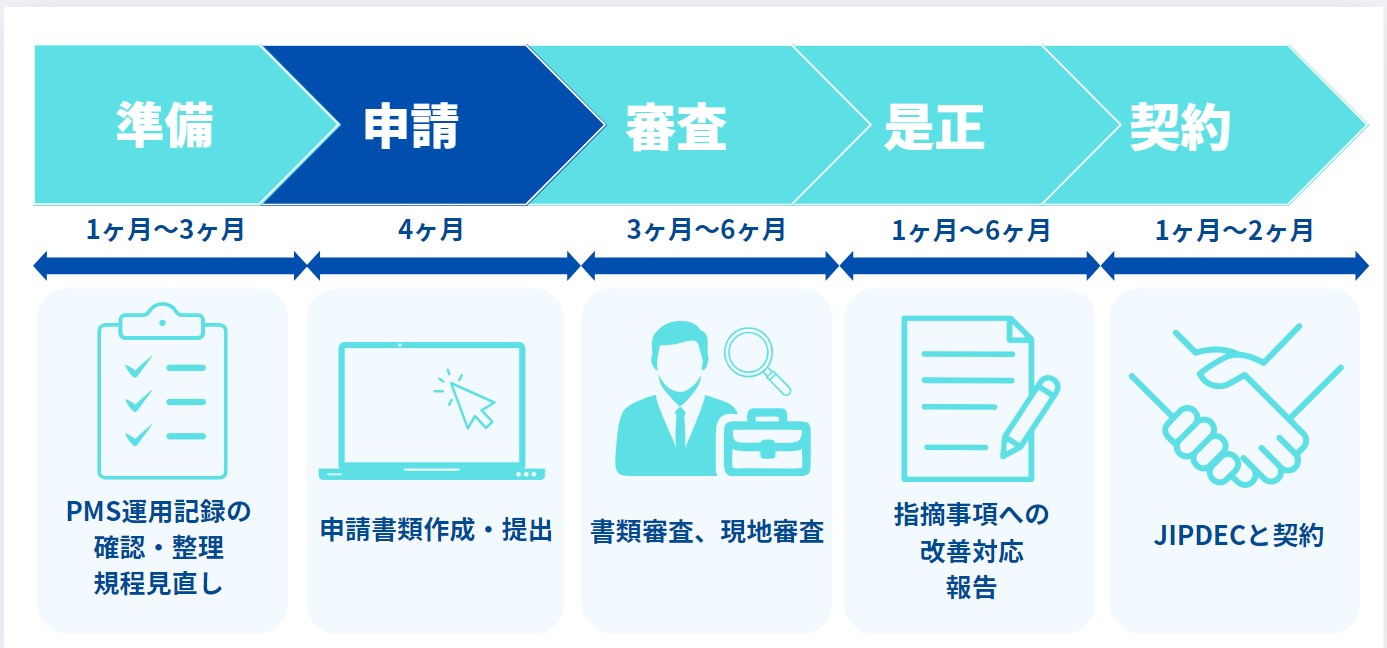

取得までの主な流れ

まずは、企業内における個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の構築が前提となります。具体的には、個人情報保護方針の策定、管理台帳や各種規程の作成、リスク分析などの事前準備を通じ、社内運用体制の整備を行います。

その上で、審査機関(JIPDECまたは指定審査機関)に対し必要書類一式を提出し、文書審査と現地審査を経て運用実態が評価されます。不適合が認められた場合は、指摘事項に基づき是正措置を実施し、再度審査を受けることとなります。最終的に、適合と判断された場合には付与認定が行われ、登録料の支払いを経たうえで2年間の認証が有効となります。全体のプロセスは半年~1年以上に及びます。

「自社だけでこのプロセスを乗り切れるか不安」「外部に依頼する場合、どの会社を選べばよいか分からない」とお悩みの方へ。

各社の支援実績や費用、対応内容を比較した以下の記事が、パートナー選定のヒントになります。

具体的な費用イメージ

事業者の規模により、小規模、中規模、大規模で費用が異なります。

| 費用項目 | 小規模事業者(目安) | 中規模事業者(目安) | 大規模事業者(目安) | 支払先 |

|---|---|---|---|---|

| 申請料 | 52,382円 | 52,382円 | 52,382円 | 審査機関 |

| 審査料 | 125,714円 | 314,286円 | 680,952円 | 審査機関 |

| 付与登録料 | 52,382円 | 104,762円 | 209,524円 | JIPDEC |

| 合計(目安) | 230,478円 | 471,430円 | 942,858円 |

※費用の最新情報はJIPDECまたは審査機関にご確認ください。また、更新作業にかかる内部人件費や外部コンサルタント費用も考慮しましょう。

参照JIPDEC公式サイト:(https://privacymark.jp/p-application/cost/index.html)

5章:ISMS(ISO27001)との比較 ~ どちらが自社に向いている?

費用面では、申請料、審査料、付与登録料がかかるほか、社内にノウハウが不足している場合は外部のコンサルティングを依頼する費用や、内部の担当者による準備作業、勉強会、審査対応のための人件費などが追加されます。事業規模や体制により総費用は数十万円から、場合によっては100万円以上となるため、企業はこれらのコストを必要経費として割り切るかどうか慎重に判断する必要があります。

Pマークを選択する場合、その取得方法や支援の有無は企業の状況によって最適解が異なります。支援会社ごとのサポート体制や得意分野を把握して、自社に合った選択をしていきましょう。

日本企業がPマークに加え検討する認証制度として、ISMS(ISO/IEC 27001)認証があります。両者は一見似た目的を持つように見えますが、準拠規格や適用範囲、認証のメリット・デメリットにおいて明確な違いがあります。以下の表は、それぞれの特徴を比較したものです。

| 観点 | Pマーク | ISMS (ISO27001) |

|---|---|---|

| 準拠規格 | JIS Q 15001(国内規格) | ISO/IEC 27001(国際規格) |

| 保護対象 | 個人情報が中心 | 情報資産全般(技術情報、財務情報などを含む) |

| 認証範囲 | 原則「法人単位」で全社適用 | 部門や拠点を限定する柔軟な範囲設定が可能 |

| メリット | BtoCや国内取引での信用度向上 | 国際的な信用度、BtoB契約での評価 |

| デメリット | 海外向けには通用度が低く画一的 | 初期導入や維持コストが高め(適用範囲により変動) |

| 取得の必要性 | 国内で大量の個人情報を扱い外部要件がある場合 | グローバル展開や幅広い情報資産保護が必要な場合 |

Pマーク取得の判断ポイントと活用のコツ

どんな企業がPマークを取るべきか

Pマークは、大手企業や官公庁との取引が重要な企業、または大量の個人情報を取り扱うBtoCビジネスに携わる企業にとって、事実上のライセンスともいえる存在です。特に、入札や下請け要件においてPマークの取得が必須となる場合、その信用性は企業の競争力強化につながります。

判断チャート(例)

自社にとってPマークが有用かどうかを判断する際には、以下のような視点を検討してみてください。たとえば、取引先からPマーク取得が求められているか、国内でBtoC事業を展開して大量の個人情報を扱うか、また海外との取引が中心となる場合にはISMSの取得も検討すべきかなど、各要素を総合的に評価する必要があります。

-

「取引先や顧客からPマーク取得を求められているか?」 →

Yes (取得メリット大) -

「国内BtoCで大量に個人情報を扱うか?」 →

Yes (信頼向上に有効) -

「海外との取引比率が高いか?」 →

Yes (ISMSも視野に入れる) -

「予算やリソースを十分に確保できるか?」 →

No (コスト・運用負荷を再検討する必要あり) -

「運用を形骸化させず実務に生かす覚悟があるか?」 →

Yes (Pマークを効果的に活用可能)

【まとめ・結論】

Pマークは確かに高コストで運用負荷がかかる制度である一方、取引先からの信頼性向上、官公庁や大手企業との契約獲得、さらには社内コンプライアンスの強化など、企業にとって戦略的に大きなメリットをもたらす可能性を秘めています。最も重要なのは、形式的な認証取得で終わらせず、実際に企業全体で個人情報保護に真剣に取り組む体制を整えることです。

そうすることで、セキュリティリスクの低減や、企業価値の向上が期待でき、費用対効果の面でも十分にその価値が実証されると言えるでしょう。

ここまでお読みいただき、「Pマークを取得すべきか」「どう進めるべきか」イメージが湧いてきた方は、実際に支援してくれる企業の比較も進めておくと、具体的な行動に移しやすくなります。

.png)