ISMS取得の必要性はあるのか?意味がないと感じた時に読む記事

最終更新日:2025年06月10日

ISMSやISO27001の取得を検討しながら、「本当に意味あるの?」と疑問を持ったことはありませんか?

特に導入負担や運用負担を考えると、導入をためらう企業も多いのが現実です。この記事では、「意味がないと言われる背景」「取得によって得られる価値」を詳しく解説します。

あなたの会社にとって、本当に必要なセキュリティ体制とは何かを見つける手助けになれば幸いです。

ISMSとISO27001の違いとは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説

ISMSとは?セキュリティ体制を強化するための第一歩

ISMSとは「Information Security Management System(情報セキュリティマネジメントシステム)」の略称で、企業が保有する情報資産を守るためのマネジメントの仕組み全体を指します。

これは単なるセキュリティソフトの導入やパスワード管理のルールにとどまらず、経営・業務全体に関わる統合的な取り組みです。

ISMSの目的は、情報の「機密性」「完全性」「可用性」を確保することです。具体的には以下の3つの要素で情報を守ります。

- 機密性:許可された人だけが情報にアクセスできる

- 完全性:情報が正確で改ざんされていない

- 可用性:必要なときに必要な情報を使える状態にある

情報は、技術的な攻撃だけでなく、ヒューマンエラーや物理的災害によっても損なわれる可能性があります。そのため、ISMSはシステム管理だけでなく、「ルール」「体制」「人材教育」「業務プロセス」といった複数の要素を横断的に組み合わせる必要があるのです。

ISO27001とは?ISMSと何が違うのかを解説

ISMSの取り組みを国際的に通用する形で標準化したものが「ISO/IEC 27001」です。

ISO27001は、ISMSを構築・運用・改善する上での要件を定めた国際規格であり、これに基づいて認証を取得することで、組織は情報セキュリティ体制の信頼性を客観的に示すことができます。

つまり、

- ISMS = 組織固有の仕組み(運用そのもの)

- ISO27001 = その仕組みを評価・認証するための共通ルール(規格)

という関係です。ISMSをしっかり運用していれば、ISO27001認証はその見える化にすぎません。逆に、認証を目的化してしまうと、形だけのISMSになってしまうリスクもあります。

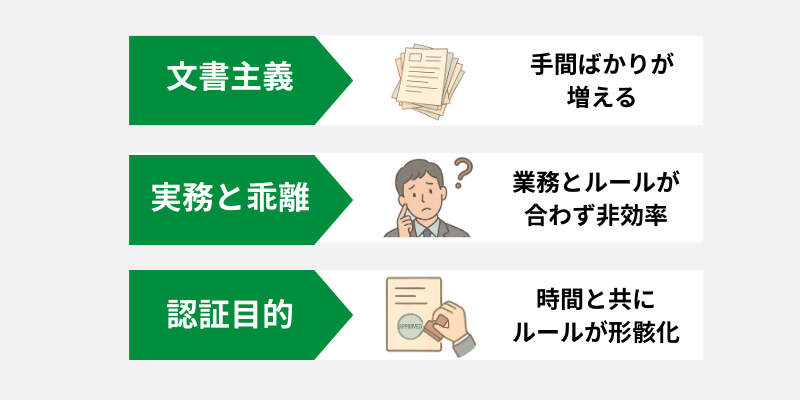

ISMSは意味ない?そう言われる3つの理由とは

ISMSに対して、「形骸化している」「実務に活かせない」といったネガティブな意見が一定数存在します。

こうした声の多くは、ISMSの本質的な価値を否定しているわけではなく、導入・運用のやり方に問題があることを指摘しています。

ここでは、ISMSが「意味がない」と言われる3つの主な理由を詳しく見ていきましょう。

1. 文書主義・手間が多い

ISMSを導入すると、情報セキュリティ方針や手順書、リスクアセスメント、監査記録など、多くの文書を整備・更新する必要が出てきます。これが「手間ばかりかかる」「書類作成に時間を取られすぎる」と感じられる原因です。

特に、ISO27001の審査に通るためだけに書類を揃える運用をしていると、ISMS活動が現場と切り離され、実態に即さない形式的な作業になってしまいます。このような文書主義の罠に陥ると、現場からも敬遠され、ISMSが「意味のないもの」と評価される要因になります。

2. 実務に直結しない印象

ISMSを構築する際に、「業務と無関係なルールが突然増えた」「現場の流れにそぐわない手順を強制された」といった不満が出ることがあります。

これは、実際の業務プロセスを無視して、ISMSの要件だけを優先して設計した結果です。

たとえば、既に社内で運用されていた情報管理の仕組みを無視し、新たにISMS専用のルールを追加したことで、運用負荷が倍増してしまうケースも見受けられます。こうなると、「ISMS=非効率」というレッテルが貼られてしまい、定着も進みません。

3. 取得が目的化してしまう

「ISO27001の認証を取ること自体」がゴールになってしまうことも大きな問題です。本来、ISMSの目的は情報セキュリティ体制を継続的に改善することですが、認証を取得した時点で活動が止まってしまう企業も少なくありません。

このような運用では、時間が経つにつれてルールが形骸化し、現場では「また形式的な対応を求められているだけ」と認識されがちです。結果として、ISMSの効果を感じる前に意味がないと判断されてしまうことになります。

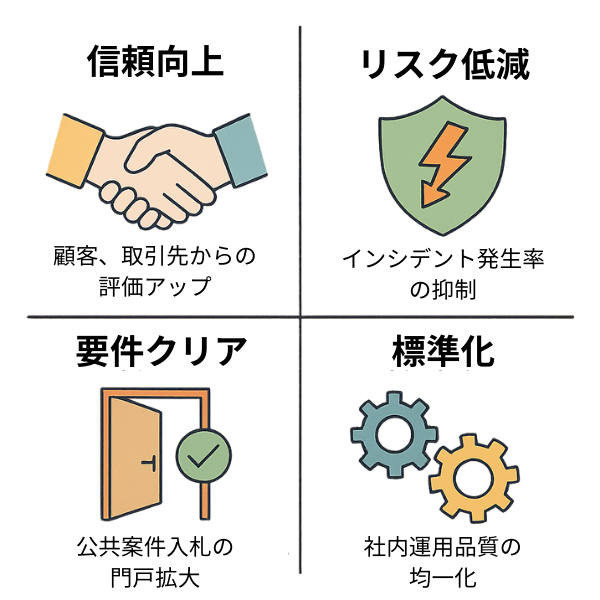

ISMSで得られる4つのビジネスメリットとは

ISMS(ISO27001)に対して懐疑的な意見がある一方で、適切に導入・運用されている企業では、確かな成果が現れています。

ここでは、ISMSの取得によって得られる具体的なメリットを4つの観点からご紹介します。

1. 顧客・取引先からの信頼向上

ISMS認証は、国際的に認められたセキュリティ管理体制を備えている証明です。顧客や取引先から見れば、「この会社は情報を安全に扱える体制がある」と判断する重要な指標になります。

特に以下のような業界・シーンで有効です。

- 個人情報を扱うBtoCサービス

- 機密性の高い取引を行うBtoB事業

- 外資・大手企業との新規取引の際

「認証があるから取引できる」という評価軸を持つ企業もあり、ISMSは営業面でも強力な後押しとなります。

2. セキュリティ事故のリスク低減

ISMSの導入は、リスクベースの考え方にもとづいた管理策の導入を意味します。

想定される脅威に対してあらかじめ対応策を講じておけるため、情報漏洩やサイバー攻撃といったインシデントの発生率を下げることができます。

また、仮に事故が起きたとしても、迅速かつ適切な対応ができる体制(手順・役割分担・報告フローなど)が整っているため、被害を最小限に抑えられます。

3. 入札・取引条件の要件クリア

公共案件や大企業との取引条件として、ISMS認証が求められるケースが増えています。

- 地方自治体の業務委託やシステム開発案件

- 金融・医療・製薬分野などの厳格な情報管理が求められる業界

- 大企業のサプライヤー選定条件

こうした案件では、条件を満たすことでこれまで参加できなかったビジネスチャンスを獲得できるようになります。

4. 社内の情報管理レベルの標準化

ISMSを導入することで、情報管理に関するルールや手順が文書化され、組織全体に共有されます。

- 担当者が変わっても同じ品質で運用できる

- 部署ごとにバラバラだったルールが統一される

- 従業員のセキュリティ意識が高まる

といった効果が生まれ、組織全体のガバナンス強化にもつながります。

「ISMSを取得したいけど、自社だけでの運用は不安」「どこから始めればいいかわからない」と感じている方は、専門のコンサルタントに相談するのもひとつの方法です。

以下の記事では、ISMSの認証取得をサポートしている実績あるコンサル会社を比較しています。サービス内容や費用感など、選定の参考にご活用ください。

ISMSを取らないとどうなる?知られざる3つのリスク

ISMS(ISO27001)の取得は義務ではありませんが、「取得しないことで見過ごされがちなリスク」も存在します。

ここでは、ISMS未取得の状態に潜む代表的なリスクを3つの側面から整理します。

1. 入札や大企業との取引の機会損失

ISMS未取得の場合、次のような取引機会の喪失が生じる可能性があります。

- 公共事業や補助金申請での加点評価対象外

- 大手企業からの調達条件としての「ISMS認証」不適合

- 海外取引や外資との契約交渉時に信頼性の欠如と見なされる

このように、ISMSを取得していないことで競合他社に機会を奪われる場面は少なくありません。特に、今後成長を目指す企業ほど、その影響は顕著になります。

2. 情報漏洩時の対外的説明責任の不備

万が一、顧客情報や社内機密が漏洩した場合、社会や取引先から厳しい目が向けられます。

ISMSを取得していれば、

- 「適切な体制で管理していた」という説明が可能

- セキュリティ対策の透明性・信頼性を担保できる

といった説明責任の根拠となりますが、未取得である場合は「リスク管理に対する意識が低かった」と判断されかねません。

3. セキュリティ意識の属人化

ISMSを導入していないと、情報管理の基準や対応が特定の担当者や部署に依存しがちです。これは、次のような問題を引き起こします。

- 担当者の退職・異動でノウハウが消失

- 部署ごとの判断で対応にバラつき

- 教育や訓練が不十分でインシデントが発生しやすい

このように、属人的な情報管理は組織全体のリスクを高める要因となり得ます。

経営陣を動かす!ISMS導入を納得させる3つの切り口

ISMSの導入や認証取得を社内で進める上で、最初のハードルになるのが経営層の理解です。

経営層にとっては、「コストがかかる」「直接売上につながらない」という印象を持ちやすく、担当者が本質的な意義を説明しきれないと、プロジェクトは停滞してしまいます。

ここでは、経営層を納得させるために有効な3つの伝え方を紹介します。

1. 数字で語る(取引先数、事故リスク率)

経営層には、定性的な説明だけでなく数字や実例を交えた定量的な説得が効果的です。

- ISMS未取得のために取引を断られた件数:〇件

- 認証取得企業の入札採択率が〇%アップ

- 情報漏洩1件あたりの平均損害額:〇百万円

- 取引先からのセキュリティチェック対応にかかる工数削減見込み:〇時間/月

このような「損失を防ぐ」または「利益に貢献する」データを提示することで、ISMSがコストではなく投資であることを理解してもらいやすくなります。

2. 他社事例を見せる

「他社もやっている」「競合がすでに取得している」ことは、経営層の意思決定に大きな影響を与える情報です。

特に、同業種や同規模の企業がISMSを活用して成果を上げている事例を示すと、自社における導入の現実性が伝わります。

- 建設業A社:ISMS取得で自治体入札に初参加、3件受注に成功

- IT企業B社:顧客からの問い合わせ対応効率が大幅向上

こうした事例は、ISMSの取得を支援するコンサルティング会社のWebサイトに多数掲載されています。

以下の記事では、実績のあるコンサル会社を紹介していますのでご活用下さい。

3. 自社の成長フェーズとセキュリティ体制の連動を説明

企業が成長していく過程で、以下のような課題が顕在化します。

- 取引先の増加による情報量の拡大

- 従業員数の増加による情報共有体制の複雑化

- ブランド価値や社会的責任の増大

これらに対応するには、成長フェーズに見合った情報管理の仕組みが不可欠です。

ISMSは、その仕組みを体系的に整える手段として有効であることを、経営的観点から説明しましょう。

形だけのISMSにしないために|本当に意味ある導入とは

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)は、ただ認証を取得するだけでは本来の意味を持ちません。

「形だけで終わってしまう」「手間ばかりで実益がない」と感じられてしまうのは、運用設計と現場定着の工夫が不足しているケースがほとんどです。

ISMSは万能ではありません。しかし、自社の事業フェーズ、取引先、情報資産の重要性に応じた導入・運用を行うことで、大きな効果を発揮する仕組みです。

「認証のため」ではなく、「組織を守り、育てるため」にISMSを活用できるか。

その視点を持つことが、形骸化させず意味のあるISMSを実現する第一歩です。

本記事は、2025年5月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。

.png)