医療材料費の高騰や人手不足、属人化した物品管理──「在庫が見えない」「補充が勘頼り」「期限切れで廃棄」といった悩みは多くの医療現場に共通しています。

こうした課題に対応する仕組みとして注目されているのが、SPD(Supply Processing and Distribution)サービスです。物品の調達・在庫管理・補充といった業務を一元化し、必要な物が、必要な時に、必要な量だけ届く仕組みを支えています。

本記事では、病院が抱えている課題ごとに主要なSPD事業者を比較しています。自院に合ったサービス選定の参考にご活用ください。

SPD(院内物流管理)サービス3選

医療材料費がかさんでいて

改善策を探している病院

看護師の業務が滅菌作業

に圧迫されている病院

院内スペースを物品保管

に取られている病院

メディアスソリューション

強み

メディアスソリューションはSPDとともに「メッカル分析」を提供し、消費データをもとに価格と性能のバランスが取れた製品選定を支援。購買の適正化と在庫管理の無駄削減を実現する。

エア・ウォーター・メディエイチ

強み

SPDに加え、滅菌サービスや医療ガス、衛生材料まで幅広く提供。物流だけでなく、院内の清潔・安全管理も含めてトータルで支援できる体制が強み。

鴻池メディカル

強み

鴻池メディカルはSPDと滅菌を一体で提供。器材の回収から洗浄・再供給まで完結でき、院内業務を効率化。全国に整備された専用センターを活用し、安定供給体制も整えている。

日本ステリ

強み

日本ステリは滅菌とSPDを融合させた体制で感染対策と業務効率を両立。院外センターの活用により省スペース化を図り、調達方式や倉庫設置も柔軟に選べる運用設計が強み。

エム・シー・ヘルスケア

強み

エム・シー・ヘルスケアは院外サプライセンターを活用し、院内倉庫を省スペース化。空いたスペースを診療に有効活用でき、分散型ネットワークで災害時の物品供給にも強い。

辻本メディカル

強み

院外SPDに特化し、在庫管理の手間とスペースを削減。預託在庫方式に加え、色付きラベルによる請求漏れ防止など、現場業務を支える実用的な工夫も充実している。

日本ステリ

強み

院外センターにより省スペース化を実現。運用方式や倉庫配置も柔軟に選べるため、病院ごとの運営方針に合わせた設計が可能。

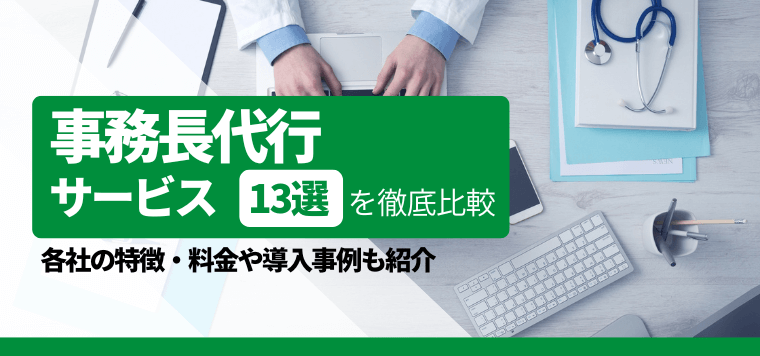

| 会社名 | サービスの特徴 |

|---|---|

DALI |

医療材料費、年間400万円削減の実績! 仕入れを縛られないSPDでコスト最適化

|

エム・シー・ヘルスケア |

院外センターで省スペース化と災害対応を両立 |

スズケン |

医薬品と医療材料を一括管理 |

ムトウ |

全国対応の物流ネットワークで安定運営に強い |

メディアスソリューション |

SPD+価格分析ツールで賢い購買を実現 |

辻本メディカル |

院外SPD×預託在庫で病院の負担を最小限に |

エア・ウォーター・メディエイチ |

物品管理から滅菌サービスまで!広範囲を支えるSPD |

ティーエスアルフレッサ |

中国地方に特化!地域密着×災害に強いSPD体制 |

鴻池メディカル |

SPDと滅菌を一体化!業務をまるごと効率化 |

日本ステリ |

滅菌×院外SPDで空間を有効活用&選べる導入設計 |

メディセオ |

医薬品に特化!ピッキングから供給まで丸ごと支援 |

F&S UNI MANAGEMENT |

病院業務を丸ごと支えるトータル支援 |

キシヤ |

九州密着の老舗商社!現場に寄り添うSPDサポート |

SPDサービスとは?医療現場の物品管理を効率化する仕組み

.png)

医療現場では日々、多くの医薬品や診療材料、消耗品が使用されています。

これらを効率よく管理し、必要なときに必要な場所へ安定して供給するために誕生したのが「SPDサービス」です。物品管理のムダや負担を減らし、医療スタッフが本来の業務に集中できる環境をつくる仕組みとして、近年注目されています。

SPDの仕組みを解説

.png)

SPD(Supply Processing and Distribution)とは、医療現場で使われるあらゆる物品の調達から在庫管理、各部署への供給、消費データの管理までを一括して担う物流管理の仕組みです。

従来、各部署ごとに個別に行っていた発注や管理を、SPDシステムなどを活用して一元化することで、過剰在庫や発注ミスなどのリスクを減らせます。

SPDは医療現場の「裏方」をしっかり支えることで、病院経営や医療の質向上に貢献しています。

SPDはどこで使われている?導入が進む施設の特徴とは

SPDサービスは、規模や地域を問わず、さまざまな医療施設で導入が進んでいます。特に、大きな病院や基幹病院では、在庫管理の複雑さや物品の種類・量が多いため、SPDの導入効果が高いと言われています。

また、省人化や業務効率化を重視する中小規模の病院や、スタッフの負担軽減を目指す施設でも活用が広がっています。最近では、介護施設やクリニックなどでもSPDの導入例が増えており、医療現場全体で「物品管理の見える化」と「業務の標準化」を進める動きが加速しています。

施設の規模や課題に合わせて最適なSPD運用を選ぶことが、医療現場の働き方改革や経営安定につながります。

SPDサービス導入の最大メリットは在庫コスト削減!

現代の病院経営において、コスト削減は避けて通れない課題です。材料費や消耗品の管理は、病院の財政に大きな影響を与えます。SPDサービスを導入することで、従来は把握しにくかった院内の在庫を適切に管理し、経営資源のムダを減らすことができます。

ここではSPDによる在庫コスト削減の仕組みとその具体的な効果についてご紹介します。

適正在庫の維持でキャッシュフローを改善

SPDを活用すると、実際の消費データをもとに在庫を管理できるため、無駄な「安心在庫」を減らせます。各部署が独自に過剰な在庫を持つことで起きていた非効率や、どこに何がどれだけあるのか分からないといった不透明さが解消されます。SPDシステムでは、過去の消費データを分析して「定数管理」を行い、必要な分だけを正確に把握できるようになります。

さらに、バーコードやRFIDといった技術を使い、消費実績を正確に記録します。こうした仕組みにより、経験や勘に頼った発注から、データに基づく客観的な発注へと変わります。この結果、在庫を持ちすぎることがなくなり、現金を倉庫に眠らせる必要がなくなります。

長期間動かない「不動在庫」や「長期滞留品」も可視化できるようになり、不要な在庫を減らすことで保管スペースの有効活用や品質劣化リスクの低減にも繋がります。

余った資金を新しい医療機器や人材育成、施設改修など、より価値の高い投資に回せるようになります。

| SPD導入による主なメリット | 効果 |

|---|---|

| 定数管理の導入 | 過剰在庫の防止・適正在庫の維持 |

| 在庫の可視化 | 不動在庫・滞留品の削減 |

| 自動発注システム | 人的ミスの防止・業務負荷の軽減 |

SPDの活用は、物品管理の効率化だけでなく、病院経営の健全化や新たな経営資源の創出にも繋がります。病院の財務体質を強化するための大きな一歩になるでしょう。

購買価格と保管費用の同時ダウン

SPDは在庫量の最適化だけでなく、仕入れ価格や保管コストの削減にも大きな効果をもたらします。

まず、病院全体で物品をまとめて発注することで、メーカーや卸業者に対して有利な価格交渉が可能となり、購買単価を引き下げられます。規模の大きな一括購入のメリットを生かし、ベンダーや購買部門は価格の見直しや適正化も進めやすくなります。

さらに、「院外型SPD」を導入すれば、院内に大量の在庫スペースを設ける必要がなくなり、従来倉庫として使っていた場所を診療スペースやリハビリ室など、より価値の高い用途へと転用できます。これは、単なる経費削減にとどまらず、病院の収益機会拡大にも繋がるポイントです。

| コスト削減項目 | SPD導入による効果 |

|---|---|

| 購買価格 | 一括購買・交渉力向上で単価ダウン |

| 保管費用 | 院外倉庫活用で院内スペースを有効化 |

| 廃棄コスト | 有効期限管理の自動化でロス削減 |

物流の「見える化」で医療スタッフの生産性向上

院内の物品管理が煩雑だと、医療スタッフは探し物や補充作業に多くの時間を取られてしまいます。SPDを導入すると、物流情報が「見える化」され、誰でも必要な物品をすぐに見つけられる環境が実現します。こうした変化は、日々の業務効率だけでなく、医療の質向上にも直結します。

リアルタイム残量把握が探す時間をゼロに

SPDでは、院内のすべての物品保管場所に「棚番」を割り振り、どこに何があるのかシステムで一元管理します。このロケーション管理により、「必要な物品がどこにあるか分からない」といった混乱を解消し、スタッフは経験に頼らずスムーズに作業が進められます。

バーコードやRFID技術も活用されており、物品を使うたびにスキャンするだけで在庫数がリアルタイムで反映されます。従来、数時間かかっていた棚卸し作業も、RFIDを利用すれば数分で完了する事例もあり、作業効率が格段に上がります。

物品管理の負担が減り、スタッフは本来の業務である患者ケアにより多くの時間を使えるようになります。また、「いつもの場所に、必ず物品がある」という安心感が生まれ、職場のストレス軽減にも繋がります。

- 棚番による保管場所の標準化

- バーコード・RFID連携で在庫管理を自動化

- 棚卸しや補充作業の効率化

こうした取り組みは、病院全体の生産性向上だけでなく、スタッフ満足度や定着率アップにも貢献します。

医療スタッフが本来業務に専念できる環境へ

SPD導入で、補充や発注といったノンコア業務が専門スタッフに任されるため、看護師や薬剤師などの医療従事者は本来の専門業務に集中できる環境が整います。院内の物品補充ルートやスケジュールが統一され、納入業者がバラバラに訪れる混乱も防げます。

また、SPDシステムと電子カルテや医事会計システムとの連携が進むことで、使用された医療材料や薬品の情報が自動的に記録され、保険請求漏れのリスクを減らすことができます。

ベンダーによっては、保険請求対象品にカラーラベルを付けて現場での識別を簡単にするなど、細かな工夫もみられます。

| SPD導入による業務効率化の例 | 具体的なメリット |

|---|---|

| 物品補充・発注業務の委託 | 看護師・薬剤師が専門業務に専念 |

| データ連携による記録の自動化 | 保険請求漏れや入力ミスの防止 |

SPDは現場スタッフと経営層、両方にメリットがある仕組みです。導入を検討される際は、医療の質やスタッフ満足度の観点からも効果を見込めるでしょう。

SPDの運用タイプを比較!自院に合った最適モデルとは

SPDにはいくつかの運用パターンがあり、病院の規模や方針に応じて最適な形を選ぶことが重要です。主なタイプは「院内完結型」「院外一括委託型」「ハイブリッド型」の3つです。それぞれの特徴と選び方のポイントをまとめます。

| 評価基準 | 院内完結型 | 院外一括委託型 | ハイブリッド型 |

|---|---|---|---|

| コスト | 初期投資大/運営費は抑制 | 初期投資小/委託費用が継続 | 投資・費用は中間 |

| 統制・柔軟性 | 最大(自院主導) | 最小(ベンダー依存) | 中間(購買権限維持) |

| 院内リソース | 大(専任人材が必要) | 小(省人化が可能) | 中(連携管理が必要) |

| 外部依存度 | 低 | 高 | 中 |

| 適した病院像 | 大規模・基幹病院 | 中小規模病院 | 中規模病院 |

院内完結型:統制しやすさと人件費増のトレードオフ

このモデルでは病院が自分たちでSPDシステムを導入し、スタッフを配置して物流管理を行います。最大の特徴は「自院主導」で、物品選定や調達ルール、価格交渉も自分たちでコントロールできます。長期的な人材育成や独自の業務改善も進めやすいでしょう。

その反面、専任スタッフの雇用・教育やシステム導入にかかるコストが大きくなりやすく、担当者の異動などで業務が属人化しやすい点にも注意が必要です。資金力や人材に余裕のある大規模病院に向いていると言えます。

院外一括委託型:省人化と外部依存のバランス

院外一括委託型は、SPD関連の業務をほぼすべて外部ベンダーに任せる形です。病院側の人員や手間を最小限に抑えられ、専門ベンダーのノウハウやシステムを最大限に活用できます。導入までのスピードも早く、省人化を優先したい中小規模病院に適しています。

その一方で、外部依存が高くなります。ベンダーのサービス品質やBCP(事業継続計画)体制がしっかりしているかを見極める必要があります。災害や緊急時にも安定供給ができるかなど、慎重に選ぶことが欠かせません。

ハイブリッド型:購買権限を残しつつ物流を委託

ハイブリッド型は、購買などの戦略的な業務は自院で行い、日々の物流業務だけを外部に委託する方式です。コスト管理や物品選定など重要なポイントは病院主導のまま、煩雑な作業は外部に任せられるため、双方のメリットを取り入れた形となります。

成功のためには「どこまでを自院で、どこからをベンダーで担当するか」を明確に決めて契約することが大切です。購買機能に強みを持ちながら、物流業務の効率化を目指す病院におすすめです。

信頼できるSPDサービス選び方

SPDを効果的に導入し、長期的に運用していくためには、ベンダー選びがとても重要です。

価格だけで選んでしまうと、システム連携の失敗や供給の中断など、思わぬトラブルに直面するリスクもあります。ここでは、信頼できるベンダーを選ぶために確認しておきたい4つのポイントを紹介します。

| チェック項目 | 具体的な確認ポイント |

|---|---|

| 経営貢献度 | コスト削減・効率化の数値実績があるか |

| 法令順守 | 医療法・薬機法に沿った管理体制か |

| IT連携 | 電子カルテ・HISなど院内システムと連携できるか |

| BCP対応 | 緊急時の供給体制が整っているか |

経営指標への貢献度を数値で示せるか

まず、SPDベンダーが自院の経営にどれほどの効果をもたらせるのか、具体的な数値で説明できるかをチェックしましょう。「コスト削減できます」といった抽象的な表現だけでなく、「在庫回転率が何%改善するのか」「キャッシュフローがどのくらい良くなるのか」など、過去の導入事例に基づくデータや成果を確認することが大切です。

具体的な経営改善の効果が示されているベンダーを選ぶことで、導入後のギャップを防ぐことができるでしょう。

- 過去の導入事例を数値で提示できるか

- コスト削減・業務効率化の実績があるか

医療法・薬機法への準拠体制が万全か

病院に物品を納入・管理するうえで、法令順守は欠かせません。SPDベンダーには、医療法や薬機法といった関連法規をきちんと理解し、コンプライアンス体制が整っていることが求められます。

特定保守管理医療機器や向精神薬の管理方法、リコール発生時の対応手順なども具体的に確認しましょう。品質管理がしっかりしているかも大きなチェックポイントです。

院内ITシステムとの連携実績が豊富か

SPDシステムは単独で使うものではなく、電子カルテや病院情報システム(HIS)、医事会計システムなど、院内の各種ITシステムと連携することで最大限の効果を発揮します。

主要な電子カルテメーカーやHISベンダーとスムーズに連携できるか、過去の導入実績が豊富かどうかを確認してください。実際にどのメーカー・どの病院で導入されたか、リファレンス(紹介・照会)をもらうのも良い方法です。

BCP・緊急時対応力を評価

SPDを外部委託する場合、自然災害や感染症流行、サイバー攻撃など、さまざまなリスクにどう対応するかも大切な観点です。ベンダーに事業継続計画(BCP)があるか、複数の物流拠点や代替輸送ルートが確保されているかなど、緊急時対応の体制をしっかり確認しましょう。

緊急時でも安定して物品供給ができることは、病院運営の生命線です。

SPDサービスのまとめ

SPDサービスの導入は、単なる物品管理の効率化にとどまらず、在庫コスト削減や医療スタッフの業務改善、さらには経営の安定化に大きく貢献します。院内の物流を「見える化」し、最新のDXツールと組み合わせることで、病院全体の運営レベルを一段と引き上げることが可能です。

信頼できるベンダーの選定と段階的な導入、スタッフ教育の徹底が、導入成功のポイントです。自院の規模や課題に合った最適な形でSPDを活用し、より効率的で安全な病院運営を目指してみてはいかがでしょうか。

また、この記事で紹介しているサービス以外のSPDサービスも確認したい方は、SPDサービス事業者専門メディア「MediLogi(メディロジ)」もぜひご確認ください。