オウンドメディアとは?8,000サイト制作実績から見えた成果の出る作り方

最終更新日:2024年04月09日

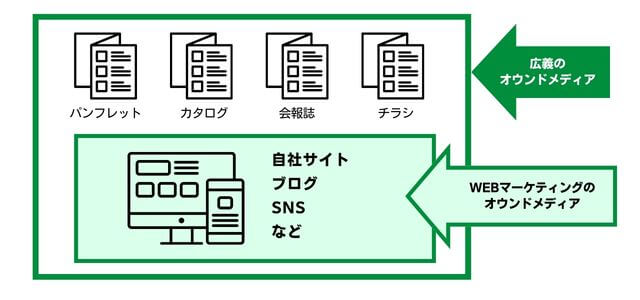

オウンドメディア(Owned Media)とは、自社が保有するメディアのことで、パンフレットやDM、カタログなどを指します。WEBマーケティングにおいては「自社が運営・発信するメディア」がこれに当たります。

この記事では、オウンドメディアで活用してWEBで集客を実現するための方法について、どこよりもわかりやすく解説しています。

自社の認知拡大、リード獲得、ブランディングの確立、採用力の強化、マネタイズを考えている際はぜひご参考ください。

また、オウンドメディアを作って本格的に集客したい方向けに、8,000サイト以上を制作して得たノウハウをまとめた「オウンドメディアの教科書」も用意しております。ご興味がございましたら今後のオウンドメディア作りにお役立てください。

企画から制作・運用まで全部わかる「オウンドメディアの教科書」

オウンドメディアの運用メリットや、企画から制作・運用までのステップについて紹介します。集客だけでない「売上」まで繋げるオウンドメディアもご案内します。

オウンドメディア(Owned Media)とは、自社が保有するメディアのことで、パンフレットやDM、カタログなどを指します。WEBマーケティングにおいては「自社が運営・発信するメディア」がこれに当たります。

この記事では、オウンドメディアで活用してWEBで集客を実現するための方法について、どこよりもわかりやすく解説しています。

自社の認知拡大、リード獲得、ブランディングの確立、採用力の強化、マネタイズを考えている際はぜひご参考ください。

また、オウンドメディアを作って本格的に集客したい方向けに、8,000サイト以上を制作して得たノウハウをまとめた「オウンドメディアの教科書」も用意しております。ご興味がございましたら今後のオウンドメディア作りにお役立てください。

企画から制作・運用まで全部わかる「オウンドメディアの教科書」

オウンドメディアの運用メリットや、企画から制作・運用までのステップについて紹介します。集客だけでない「売上」まで繋げるオウンドメディアもご案内します。

オウンドメディアとは?

オウンドメディア(Owned Media)とは、ユーザーとの接点作りやブランディングを目的とした「自社で所有するメディア」のことを指します。

より詳しく知るために、以下で解説します。

オウンドメディアの定義

オウンドメディアとは、企業のパンフレットやカタログなどの「物理的なメディア」に加え、自社で運営するWebサイトやブログ、SNSなどが該当します。

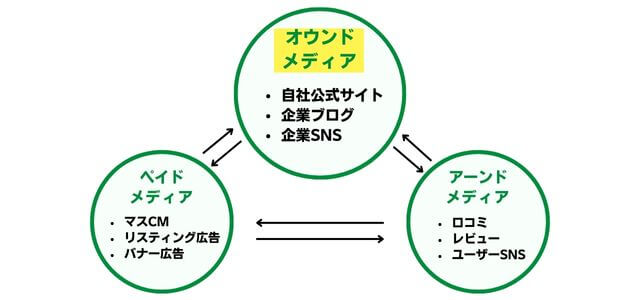

オウンドメディアは、2009年に日本アドバタイザーズ協会が発表した「企業と消費者をつなぐメディア」、いわゆるトリプルメディアを発表してから広く知れ渡りました。

トリプルメディアとは?

オウンドメディアは、「トリプルメディア」の1つと言われています。トリプルメディアとは、マーケティング活動における企業とユーザーとの接点を作る3つのメディアのことで、それぞれの特性を活かしながら複合的なマーケティング活動が展開できます。

トリプルメディアには、オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディアの3つがありますが、相互に作用し合うことで、ユーザーに効果的なアプローチが可能となります。

以下で詳しく説明します。

オウンドメディア

オウンドメディアは「企業が運営するメディア」で、自社の公式サイトや企業ブログ、企業SNSなどを指します。自社で情報を発信して内容をコントロールできるものが、オウンドメディアです。

オウンドメディアは、企業とターゲットユーザーの接点を作ることができる点が大きなメリットです。そのために、ターゲットの求める情報を発信することが重要となります。

一方で、オウンドメディアはすぐに効果が出づらく、継続的にオウンドメディアを運営するリソースが必要というデメリットもあります。

代表的なオウンドメディアの例

- 【PR】キャククルのオウンドメディア

- 自社メディア

- 企業の公式サイト

- 企業の公式SNS

- 企業ブログ

- 社内誌

- ニュースレター

オウンドメディアを詳しく知りたい…そのご相談はキャククルへ

当メディアキャククルでは、オウンドメディアをはじめとしたWebマーケティングに関するトータルコンサルを行っています。

オウンドメディアの制作実績はこれまで8,000サイト以上。高単価商材を扱う企業様やニッチ商材を扱う企業様に支援を行ってきました。

集客課題を解決するために、伴走することをお約束します。ぜひお気軽にご相談ください。

ペイドメディア

ペイドメディアとは、お金を支払って広告を出す他社のメディアを指します。リスティング広告やディスプレイ広告といったインターネット広告、雑誌やテレビといったマス広告などがペイドメディアに含まれます。

ペイドメディアのメリットは、不特定多数のユーザーに向けて訴求することが可能で、比較的短期間で売上につなげられる点です。

対して、発信できる情報量が限られている点や広告を長期的に出稿する場合はコストがかかる点がデメリットとなります。

代表的なペイドメディアの例

- テレビCM

- 新聞・雑誌広告

- 屋外広告(ビルボードなど)

- オンライン広告(リスティング広告、SNS広告、バナー広告など)

- スポンサードコンテンツ(広告主が資金提供して作られる記事やビデオなど)

アーンドメディア

アーンドとは「評価を得る」という意味で、ユーザー間でコミュニケーションを行い、評判・信頼を受けるためのメディアのことです。SNSや口コミサイトなどに掲載する自社に関する記事がアーンドメディアに該当します。

アーンドメディアのメリットは、拡散力があり、ユーザー視点(第三者の視点)で自社の評価が伝えられる点。

企業側が発信するオウンドメディアだけだと、それを見ているユーザーは本当にいい商品かどうか判断しにくいという特徴がありますが、ユーザー視点の口コミやレビューは信ぴょう性を感じやすく、購入の強い後押しになります。

一方で、すべてが良い評価だけとは限らず、自社では情報の内容をコントロールできないため炎上のリスクがあったり、売上につながるまでに時間がかかったりする懸念点もあります。

代表的なアーンドメディアの例

- 口コミサイト

- SNSでのシェアやリツイート

- 記事やブログでの言及・レビュー

- 掲示板やフォーラムでの議論

- 顧客からの評価・レビューなど

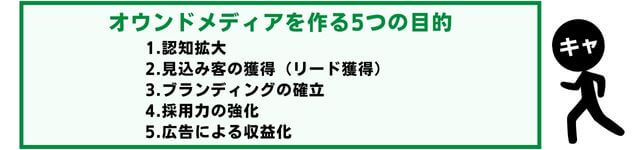

オウンドメディアを作る5つの目的

ここでは、オウンドメディアを導入する目的について解説します。

5つが挙げられますが、貴社においては何を目的としていますか?導入前に一度検討してみましょう。

①認知拡大

オウンドメディアは企業や商品の存在を「まだ知らない」方に向けて認知拡大を図ります。

例として、注文住宅を建てている工務店がオウンドメディアを作る場合で解説します。

自社の認知度が低い場合、会社名や商品名を知らないため、ユーザーは自社の公式サイトにたどり着く方法がありません。

そこで、「土地の探し方」「資金計画の立て方」「住宅会社の選び方」など、住宅を建てたいユーザーが調べているであろうキーワードに適したコンテンツ(オウンドメディア)を作ります。

こうすることで、会社名や商品を知ってもらう「接点」ができ、認知度拡大が図れます。

②見込み客の獲得(リード獲得)

認知拡大を図りユーザーとの接点作りに成功しても、商品を購入する可能性がゼロでは意味がありません。

購入確度をより高めるため、「資料請求」「メルマガ登録」「問い合わせ」といった「見込み客(リード)を獲得するための営業の強化」もオウンドメディアの重要な目的です。

リードとは、商品(サービス)に関心があり、将来的に顧客になる可能性のある「見込み客」のことを意味します。

ユーザーの氏名、電話番号、メールアドレスといった相手とコンタクトがとれる情報を獲得することで効率的な営業活動が展開できます。

③ブランディングの確立

オウンドメディアは、「ブランディング」の目的も果たします。ブランディングとは、企業や商品のイメージを印象づけることですが、単に商品やサービス名を知ってもらうだけではありません。住宅業界で例えるなら、

- 「デザイン性を重視」するならA社

- 「高性能を重視」するならB社

- 「土地探しから相談」するならC社

といったように、自社の強みを認知させ、他社と差別化させることもブランディングの重要な目的です。

企画から制作・運用まで全部わかる「オウンドメディアの教科書」

オウンドメディアの企画から制作・運用までのステップを紹介。その他、自社サービスをブランド化し「売上」まで繋げるオウンドメディアの作り方もご案内します。

④採用力の強化

オウンドメディアを採用目的で活用するケースもあります。

採用の場合は、自社に興味を持ってもらえるコンテンツを配信し、優れた人材を採用する狙いがあります。採用を目的としたオウンドメディアのコンテンツ例は、以下のようなものがあります。

企業ビジョンの浸透を目的とした「経営者からのメッセージ」

経営者の思いや今後のビジョンを示し、求職者から「ここで働きたい」と共感してもらえるようなメッセージを発信します。公式の「経営者のあいさつ」とは違い、求職者に対して直接伝えたいことをコンテンツとして発信します。

活躍人材から企業の色が把握できる「社員インタビュー」

現在働いている社員にインタビューをし、「入社を決めた理由は?」「仕事のやりがいは何か?」「将来、何を目指すのか?」などを語ってもらいます。

動画や画像を駆使しながら活躍人材の夢や目標を伝えることで、求職者は仕事のやりがいや職場文化を知ることができます。

働き方・やりがいを知ってもらうための「社員の一日スケジュール」

「活躍社員の一日のスケジュール」を紹介し、入社後に働くイメージを伝え入社後のミスマッチを防ぎます。

上記のほか、商品やサービスへの興味を高める「商品誕生ストーリー」や、企業文化を伝えるための「社内イベントの紹介」などもあります。

新しい採用チャネルで成果が出ています

当キャククルでは、貴社の職業の魅力をとことん伝えるメディア「職業ブランディングメディア」で採用支援を行っております。

新たな採用方法を導入したいと考えている企業様や、採用単価は高いのに自社にマッチする人材が採用できていない企業様に導入していただき、成果の声も頂いております。ぜひ一度ご相談ください。

⑤広告による収益化

自社の認知拡大や営業力強化も重要ですが、オウンドメディアの最終的なゴールはリードからのマネタイズ(収益化)です。オウンドメディアで収益を上げるには、主に次のような手段があります。

広告収益

オウンドメディア内に広告枠を提供。他社から広告掲載料もらう「純広告」や、記事内に商品(サービス)を紹介して販売につなげる「記事広告」などがあります。

有料コンテンツ収益

ユーザーが興味を持つコンテンツを作成し、より詳しい情報が得られる「有料セミナー」の開催や「有料記事」の販売も収益につなげる方法の1つです。月額性にして有料会員にしか閲覧できないコンテンツやメルマガを配信するのもよいでしょう。

なぜ今オウンドメディアが注目されるのか?

2020年以降、オウンドメディアが注目を集めるきっかけになったのは、「コロナ禍」による社会・経済への影響です。

BtoCビジネスのみならず、BtoBビジネスにおいても対面営業が見直され、デジタルマーケティングが活発化しました。インターネットを駆使したビジネスプロセスの変化(DX化)はその後も急速に進んでいます。

デジタルマーケティング会社の株式会社ニュートラルワークスが行った「オウンドメディア作成に関する意識調査」によると、「コロナの影響でオンラインでの問い合わせが増えたため、オウンドメディアに注目した」と答えた企業が60%以上も占めました。

コロナ禍にオウンドメディアに注目した理由を教えてください。(複数回答)

- オンラインでの問い合わせ需要が増加しているため:62.2%

- オンライン上での消費者の行動が活発になっているため:48.6%

- オンラインセールスでのリード獲得体制を構築するため:41.4%

- アフターコロナを見据えたリード獲得のため:33.3%

- 継続的なコンテンツ制作で費用対効果が高まるため:21.6%

- その他:2.7%

- 特にない:0.0%

- わからない:1.8%

一方でオウンドメディア作成についての課題も浮き彫りに。

必要性は感じているものの、事例や参考資料がなく、制作工程に課題を感じている企業が多くいることがわかります。

これからオウンドメディアを作成するにあたり、課題を教えてください(複数回答)

- 参考にするオウンドメディアの事例が見つからない:50.5%

- 参考にすべきオウンドメディアがわからない:41.4%

- 顧客が好むコンテンツ作成が難しい:41.4%

- コンテンツの一貫性の担保ができない:24.3%

- SEO対策などノウハウがない:22.5%

- その他:2.7%

- 課題は一切ない:1.8%

- わからない:1.8%

制作事例が見つからない…とあきらめるその前に!

当メディアキャククルでは、オウンドメディアの制作事例を複数ご紹介。

これまで、8,000サイト以上の制作実績があります。オウンドメディア制作に関するお困りごとはぜひ一度ご相談ください。

\【これは宣伝です】さまざまなオウンドメディアの制作事例集ならコチラ/

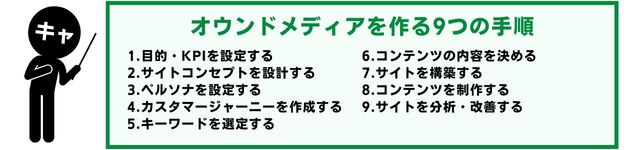

オウンドメディアはどう作る?9つの手順をご紹介

オウンドメディアを作りたいものの、何から着手すれば良いのかわからない…。

そんなご担当者様のために、当キャククルのオウンドメディア制作ノウハウを基に、オウンドメディアを作るために必要な9つの手順について紹介します。

自社で制作するのは難しそう…と感じたらお気軽にご相談ください

当メディアキャククルでは、8,000サイトを超えるオウンドメディアの制作実績があります。

オウンドメディアだけでなく、Webマーケティングのさまざまな知識から貴社に合ったご提案が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

1.目的・KPIを設定する

オウンドメディアの構築手順の中で、一番重要なことは、運営目的を明確にすることです。どのような目的を設定するか、によってオウンドメディアの方針が大きく変わります。

ブランディングや新規顧客の獲得など、何のためにオウンドメディアを立ち上げ、運営していくのか目的を決定しましょう。

目的が明確になったら、目的達成のためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- ○月までに売上○%を達成する

- 月間〇〇PV数を目指す

いつまでにどのような目標を達成したいのか、具体的な数値を決定します。目標数値を設定しておくことで、オウンドメディアを運営しながら、定量的に目的の達成状況が確認できます。

2.サイトコンセプトを設計する

オウンドメディア全体のコンセプトを設計します。つまり、メディアの「方向性」を決めることですが、コンセプトを設計するには、次の3つのステップでコンセプトを作ります。

- ペルソナを設定する

- ペルソナが抱える課題を整理する

- 自社にしかない強みを明確にする

これら3つのステップを踏まえ、「だれにとっての」「どんな課題が解決できる」「自社ならではの」オウンドメディアをコンセプト化します。

オウンドメディアのコンセプト設計に関して、より詳しく知りたい方は「オウンドメディアのコンセプト設計のポイントや方法を解説」もあわせてご覧ください。

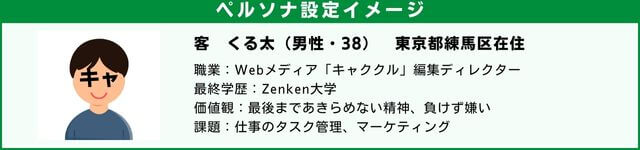

3.ペルソナを設定する

ペルソナとは、元々は「登場人物」という意味ですが、マーケティングの世界では、「自社の商品(サービス)を利用する架空のユーザー像」を意味します。つまりは、オウンドメディアの「読み手」のことです。

ユーザーにとって有益なオウンドメディアを制作するには、ユーザーがどのような検索をするのか、何を知りたいのかといった思考や行動傾向を分析し、それをメディア上で表現することが大切です。

ペルソナとターゲットの違い

ペルソナと似た言葉に「ターゲット」があります。

| ターゲット | 顧客になってほしい特定の「集団」(例:20代/女性/都内勤務 など) |

| ペルソナ | 顧客になってほしい特定の「個人」(例:28歳/女性/独身/システムエンジニア/IT企業勤務 など) |

ライフスタイルが多様化する現代において、集団よりも個性を持った「個人」に向けて商品メッセージを届けることが重要です。ペルソナ(個人)をできるだけ具体化することで、届けるべき商品メッセージ、ひいてはコンテンツの方向性も明確になります。

ペルソナの作成方法

ペルソナ設定する上で最も重要なのは、「人物像を決めるための情報」です。思い込みや空想ではなく、可能な限り情報を集めて「現実に近いリアルなペルソナ」を設定しましょう。その情報を集めるための3つのステップを紹介します。

①実際のお客様にアンケートを実施する

自社のユーザーにアンケートやヒアリングを実施し、ユーザー像の大枠をつかみます。アンケートはアンケート調査会社に依頼する、またはメールやSNSを活用する方法が一般的です。

②結果をグルーピングする

アンケート結果をもとに、「デモグラフィック」(年齢・性別・家族構成などの人口統計学的な属性)と、「サイコグラフィック」(人格・価値観・ライフスタイルなどの心理学的な属性)に整理していきます。

③具体的な人物像を設定する

グルーピングした情報を統合しペルソナを設定します。より具体的な人物像が設定できるよう、人物化するための「項目」を集めたペルソナシートを活用すると良いでしょう。その項目をいくつか紹介します。

- 年齢・性別・住んでいる場所

- 仕事(仕事内容・役職)

- 最終学歴

- 価値観・物の考え方

- 現在課題に感じていること など

ペルソナを具体的に設定することで、ユーザーの悩みや課題も特定しやすくなり、ブレないテーマに基づいたオウンドメディアの制作や運営が可能になります。

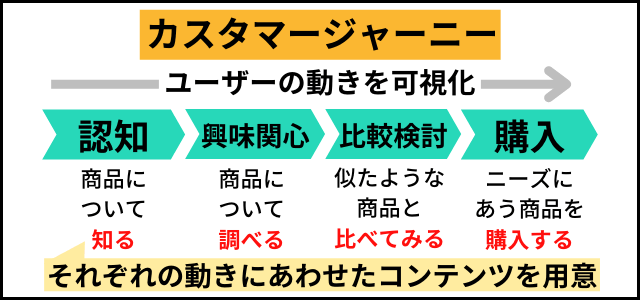

4.カスタマージャーニーを作成する

カスタマージャーニーとは、直訳すると「顧客の旅」という意味です。上記で設定したペルソナ(商品を利用するユーザー像)が、商品を「認知」してから「購入」にいたるまでのプロセスを可視化したものになります。

ユーザーの行動・思考・感情を全体的に「見える化」することで、各プロセスにおける用意すべきコンテンツの方向性を定め、ユーザー目線にそった精度の高いコンテンツ制作に役立てます。

テレビ、ラジオ、新聞などのマスメディア媒体が中心だった数十年前は、いかに多く露出させるかが購入の分かれ道でした。しかし、Web媒体が発達した現代では、ユーザーは複数のチャネル(商品を伝える手段)を横断しながら購買活動を行っています。

また、マーケティングツールなどIT技術の進化によって、購買プロセスが見える化できるようになり、購買までの各プロセスにおけるマーケティング施策が重要視されるようになりました。

こうした背景から、ここ数年、カスタマージャーニーへの注目も高まっています。カスタマージャーニーについて、より詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご一読ください。

5.キーワードを選定する

オウンドメディアには、ペルソナが抱える悩みや問題を解決するコンテンツが重要ですが、そのコンテンツを制作する際に重要なのがキーワードです。

キーワードとは、Googleなどの検索エンジンに入力する「検索語句」のことですが、ペルソナが検索する可能性が高いキーワードを選び、その検索意図に寄り添ったコンテンツを制作することで上位表示を狙い、オウンドメディアへの流入を図ります。

まさにコンテンツ制作の「生命線」ともいえるのがキーワードですが、選ぶ際に無料で使えるツールがいくつかありますのでご紹介します。

| Googleキーワードプランナー | Googleが提供する無料のキーワード選定ツール |

| Googleトレンド | 検索数の推移が確認できるツール |

| aramakijake | 検索ボリュームが調べられるツール |

| ラッコキーワード | メインの検索語句以外の検索されやすい関連ワードが調査できるツール など |

一見似たようなキーワードでも、検索意図が全く異なる場合もあるため、ニーズを見極めてキーワードを選定するようにしましょう。

6.コンテンツの内容を決める

キーワードが選定できたら、コンテンツを制作します。オウンドメディアを成功させるために、質の高いコンテンツ制作は必要不可欠です。

実際に選定したキーワードで検索した時に上位表示されている競合コンテンツを調査することで、ユーザーがどのような情報を求めてキーワード検索を行っているのかを把握することができます。

ユーザーのニーズを理解して、その答えとなる情報や有益な情報をコンテンツとして、オウンドメディアに落とし込むことが重要です。

コンテンツ制作のネタに困ったらエディトリアルカレンダーを活用

オウンドメディアは、長期的な取り組みが必要であることはすでに申し上げましたが、コンテンツを制作し続けていると、ネタが枯渇し更新が止まってしまうケースも少なくありません。

そのような時に役立つのが「エディトリアルカレンダー」です。エディトリアルカレンダーとは、コンテンツの公開時期を記したスケジュール表のようなもので、出版社でよく利用されています。

最近ではメディア、ブログ、SNSなどのWeb媒体でも応用され、

- いつ

- 誰向けに

- どんなテーマ

で作るのかを、事前に計画を立てることで、戦略的なコンテンツ制作と配信を可能にします。

コンテンツ制作におけるエディトリアルカレンダーの活用法について、より詳しく知りたい方は、「コンテンツマーケティングの運用に役立つエディトリアルカレンダーとは?」をご覧ください。

7.サイトを構築する

コンテンツを発信する場となる、Webサイト(オウンドメディア)を構築します。オウンドメディアを構築する方法としては、

- CMSを使用する

- 専用のサイト制作サービスを使用する

という2種類の方法があります。CMSとは、テキストや画像などのWebコンテンツを管理するシステムです。WordPress(ワードプレス)などが代表的なCMSで、サーバーとドメイン代の費用のみで運用が可能です。

だれでも簡単に記事の更新はできますが、デザインの変更にはHTMLやCSSの知識が必要となります。専用のサイト制作サービスは、CMSよりも簡単にサイトを構築できて、サイトの構築以外に解析レポートや顧客とのコミュニケーションツールといった機能も使用が可能です。

一方で、デザインは決められたテンプレートから選ぶ必要があるため、自由に変更はできません。無料のCMSと違って、サービス利用料も発生します。

8.コンテンツを制作する

あらかじめ決めておいた方針に沿って実際にコンテンツを制作し、公開をしていきます。オウンドメディアは検索からの流入がメインになってくるため、Googleに評価してもらうためのSEO対策も考えながらコンテンツを制作する必要があります。

たとえば、ブログのような記事タイプのコンテンツであれば、見出しにキーワードを入れる、関連度の強いキーワードも記事の中に含めるといった対策が必要です。また関連するコンテンツはリンクさせておくなどサイト構造によるSEO対策などもあります。

コンテンツの内容が良いものであることはもちろんですが、こういったテクニックも効果的なオウンドメディアにするためには必要です。

9.サイトを分析・改善する

オウンドメディア運営開始後は、記事などのコンテンツを更新するだけでなく、定期的にサイトの分析を行います。

GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールといった解析ツールを活用して、サイトのアクセス数やコンテンツごとのPV数などの情報を計測します。

分析の結果、なかなか検索順位が上がらないコンテンツについては、記事のリライトが必要です。新しい記事の作成だけでなく、分析結果に基づいた過去記事のリライトも随時行うようにしましょう。

また、ユーザーに見られているのに、購入や成約などの想定していたコンバージョンがない場合は、導線設計やコンバージョンボタンの文言や見やすさなどに問題がある場合もあります。

当初設定した目的と数値目標と照らし合わせて、分析・改善のPDCAを回し続けることで、ユーザーにとっても自社にとっても、価値のあるメディアとなります。

効果的なオウンドメディアを制作したい…と考えている企業担当者へ

ここまでお読みいただきありがとうございます。

解説している通り、オウンドメディア制作には複雑な工数とWebマーケティングスキルが必要となります。

業界や企業課題によっても異なってきますので、「オウンドメディアについて、プロに相談したい」「詳しく話を聞いてみたい」と考えているのであれば、これまで120業界を超える企業様の支援実績がある当キャククルにぜひご相談ください。

\無料相談はこちらから/

オウンドメディア制作事例を目的別で紹介

以下では、オウンドメディアの制作事例を目的別で紹介します。オウンドメディアの運用目的が定まっていない方はぜひご確認ください。

オウンドメディア事例①:認知拡大

EURECAMERA~ユリイカメラ

https://www.eurecamera.com/

ハイスピードカメラのためのオウンドメディア

ハイスピードカメラとは、高速で動いている対象物をハイスピードで撮影して、スローモーションのように再生できる撮影機器のこと。

マニアックなこの商材の認知拡大のために、オウンドメディア導入前は展示会を活用して集客を行っていましたが、その集客方法は新型コロナウイルスの影響によって激減してしまいました。

さまざまな集客方法の中でも、自社にしかない技術力の認知向上を目指せることが決め手となりオウンドメディアを導入。

メディアを立ち上げてから、このメディア経由でターゲットユーザーからの問い合わせが増加しています。

KIRUMIRAI

https://www.kirumirai.com/

中小企業のためのオリジナル作業着に関するオウンドメディア

オリジナル作業着の市場ではスポーツメーカーの認知度や信頼性が高く、新規参入が難しい市場であることが課題でした。

また、作業着の選択肢として「既製品」「セミオーダー」といった、オリジナルよりも低価格サービスがあり、費用ネックのため商談に繋がらないケースがありました。

オリジナル作業着の競合分析を行った上でメディアターゲットを中小企業に限定。ユーザーニーズにマッチした、競合他社にはなくクライアントにある特徴でメディアを制作している事例です。

なぜニッチ業界のメディアで成功するのか?

上記で紹介したメディアは「ハイスピードカメラ」「オリジナル作業着」という、非常にニッチな市場で構成されています。

しかし、このニッチな市場には専門性の高いWebメディアはなかなか存在しません。でも、これこそが、ユーザーが求めているメディアであるということを証明してきました。その証明となる実績が、8,000サイトという制作実績とお客様からの成果の声です。

強い競合他社がいてシェアが獲得できない、後発産業なので勝ち目がない、といった企業様からのご相談も多くいただいております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

オウンドメディア事例②:見込み客の獲得(リード獲得)

雪ブンブン

https://www.snowblower-buying.com/

除雪機のメーカーに特化した除雪機が必要な人のためだけのメディア

積雪の多い地区では、少しでも雪かきが楽になる「除雪機」が欠かせません。

しかし、機種も多彩で何を選べばよいのかわからない人も多く、選べるメディアも存在しませんでした。

価格だけで比較される集客から脱却するために、オウンドメディアを活用した例です。

各メーカーの特徴をはじめ、性能、低価格、静音などの「ニーズ別」でおすすめの除雪機を紹介しています。自分が購入したい除雪機はどれか、判断しやすい構成でメディアが作られています。

モンピックス

https://www.monpix.net/

大型門扉メーカーを紹介するオウンドメディア

自社なりにWeb広告を打ったり、ポータルサイトへ掲載したりと反響獲得を行っていましたが、これまでまったく欲しい案件が取れていないという状況が続いていたA社。

製品の品質や対応力に自信があるもののうまくアピールできる媒体や手法もなかったことからオウンドメディア導入に至っています。

製品事例や利用シーンごとの会社選びのコツなど、大型門扉の施工会社を知りたいユーザー視点でメディアが作られており、メディア公開後1年足らずで大型案件が決まるなど、質の高いリード獲得に繋がっています。

質の高いリード獲得はオウンドメディアでどう実現する?

上記で紹介した「雪ブンブン」「モンピックス」は直感的に「誰のためのメディアか」が明確です。

この「誰のため」という点が、オウンドメディアでのリード獲得においてはとても重要となります。

キャククルでは、お客様1社1社ごとの業界を調査し、集客課題に合うメディア提案を行っております。ご興味がある方は一度お問い合せください。

オウンドメディア事例③:ブランディングの確立

ディマネー

https://www.lecturing-overseasbank.com/

海外銀行口座開設を指南するオウンドメディア

サービスの強みはあるものの、なかなか市場浸透できておらず、「コスト感があわない問い合わせが多い」「サービス自体が違法でないかと誤解している」「銀行などの開設サポートとどう違うのかを理解していない」といった問い合わせの質向上のためにブランディングを目的としたメディアを導入。

サイト内のターゲットを明確にしたうえで、「海外銀行口座はなぜこんなに金利が高いのか」「本当に安全なのか」といったユーザー目線の質問でサイトを構成することによって理解を高めるとともに、「海外銀行口座を開設するなら合同会社PPS」というブランディングを確立させている例です。

りこサポ

https://www.rikosapo.com/

離婚によって不動産トラブルを抱えている人に向けたオウンドメディア

離婚による不動産トラブルに悩んでいる人はたくさんいます。しかし誰に相談していいかわからない、といったターゲットユーザーに対し、安心して相談できる場所があることを伝えるためにメディアを立ち上げています。

一般社団法人 不動産あんしん相談室の専門家による説明を入れつつも、どんなメディアよりも分かりやすく解説されている離婚時の不動産トラブル指南書です。

音と暮らす~防音室のある家~

https://www.living-withsound.net/

音楽好きな人向けの「防音室のある家づくり」を提案

「音と暮らす~防音室のある家~」は、住宅を新築・増改築したい方でかつ、気兼ねなく楽器を奏で愛する音楽を大音量で傾聴したい“音楽好き”な方向けに「防音室のある家づくり」を提案する株式会社KOTOBUKI(総合建築事業会社)のオウンドメディアです。

ハウジング事業に加えてオーディオルーム、シアタールーム、演奏室などの「音響事業」に高い実績を持つ同社の強みを活かし、「音楽が楽しめる防音室をつくるならここに依頼したい」と第一想起されるブランディングを実現しています。

ピアノ・ドラム・ギター・バイオリンなど、好きな楽器が演奏できる自宅の防音室の施工事例が写真や施主の体験談とともに分かりやすく閲覧できます。

Webブランディングがもたらすオウンドメディアの価値とは?

オウンドメディアにおける「ブランド」とは、顧客がメディア(企業)に対して抱く印象やイメージのこと。

・海外口座を開設するなら…「ディマネー」

・離婚時の不動産トラブル解決なら…「りこサポ」

・防音室のある家づくりなら…「音と暮らす」

といったように、ターゲットユーザーに「●●といえばこのメディア(企業)」と印象付けられることが最大価値となります。

Webブランディングのご相談はお気軽にどうぞ。

オウンドメディア事例④:採用力の強化

イメキャリ

https://www.imecon-career.com/

イメージコンサルタントという職業の認知向上も兼ねた職業メディア

イメージコンサルタントというの職業の魅力を知ってもらうため、骨格診断アナリスト協会代表理事、パーソナルカラー実務検定協会代表理事を務める二神代表が解説。

また、実際にイメージコンサルタントとして現在活躍している方のインタビューコンテンツを設け、キャリアチェンジした理由、現在の活動、これからの夢についてインタビュー。この職業に興味のあるユーザーの背中を後押しできるコンテンツを入れて、採用へとつなげています。

メディアを立ち上げてから2か月で実成果に結びついている、採用力の強化を実現したメディアです。

税キャリ

https://www.zeirishi-career-path.com/

未経験から経営支援税理士になるためのオウンドメディア

税理士法人スーゴル/スーゴルマネジメント株式会のオウンドメディアです。

求人媒体や転職エージェントを活用した採用手法では、自社が求める人材獲得が難しいと考え、「職業の魅力を伝えてブランディングする」という新しいアプローチ方法に価値を感じ、メディアを導入することになりました。

職業の魅力を伝えるとともに、キャリアパスを明示し、税理士として「経営支援・コンサルティング業務」に携わるキャリアの築き上げ方を解説しています。

タクビー

https://www.taku-be.com/

エリア限定のタクシードライバー求人オウンドメディア

大阪でタクシー会社を運営する未来都への応募流入を目的とした求人オウンドメディす。新卒にこだわらず、異業種からの転職も重視しており、一般的な企業と比較した際の年収や、勤務体系の違いなどをコンテンツとして掲載しています。

全国からの流入ではなく、大阪でタクシー運転手を検討している方向けに設計しているのが最大の特徴。選べる大阪府内の各営業所の掲載や具体的な募集要項など、エリアを限定しているからこそ伝えられる地域性が高い情報をしっかりと掲載しています。

未経験者が不安になりやすい点を払拭するため、定着率や未経験者割合が高い点もアピール。実際に勤務する社員のインタビューもコンテンツとして盛り込んでいます。

新しい採用チャネルで成果が出ています

当キャククルでは、貴社の職業の魅力をとことん伝えるメディア「職業ブランディングメディア」で採用支援を行っております。

新たな採用方法を導入したいと考えている企業様や、採用単価は高いのに自社にマッチする人材が採用できていない企業様に導入していただき、成果の声も頂いております。ぜひ一度ご相談ください。

オウンドメディアを成功に導く秘訣

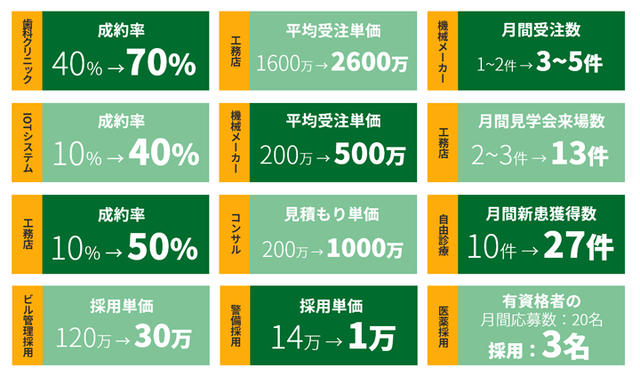

下記は、当メディア、キャククルが120業種・8,000サイトの制作実績で実現した成果です。

キャククルでは「オウンドメディアの制作」をするのではなく「オウンドメディアを通じて成果を届ける」ことを重視しています。

そのため、市場分析、戦略立案、メディア制作、公開後の運営改善までワンストップで対応しています。

- 「売上がつながるオウンドメディアを運営したい」

- 「自社商材を購入してくれるお客様にブランディングがしたい」

- 「競合他社と差別化して集客を実現したい」

といったご要望がありましたらお気軽にご相談ください。狙った市場で自社のブランディングにつなげるオウンドメディアをご提案いたします。

集客とブランディングを両立する

オウンドメディアを

詳しく知る

オウンドメディアお役立ちコラム

▼お役立ちコラムの目次▼

オウンドメディアの種類

オウンドメディアは、主に「公式サイト型」と「独立型」の2種類があります。それぞれどんな違いがあるのか紹介いたします。

| 特徴 | 公式サイト型 | 独立型 |

|---|---|---|

| 運営の形態 | 公式サイトのドメイン配下またはサブドメインで運営 | 公式サイトから独立したメディア |

| デザイン | 公式サイトと同じデザイン | 公式サイトとは異なる独自のデザイン |

| 目的 | 自社商品に関する情報や業界トピックの発信 | 潜在的なユーザー向けのお役立ち情報の提供 |

| 事例 | 花王の顔 | レッドブル |

公式サイト型

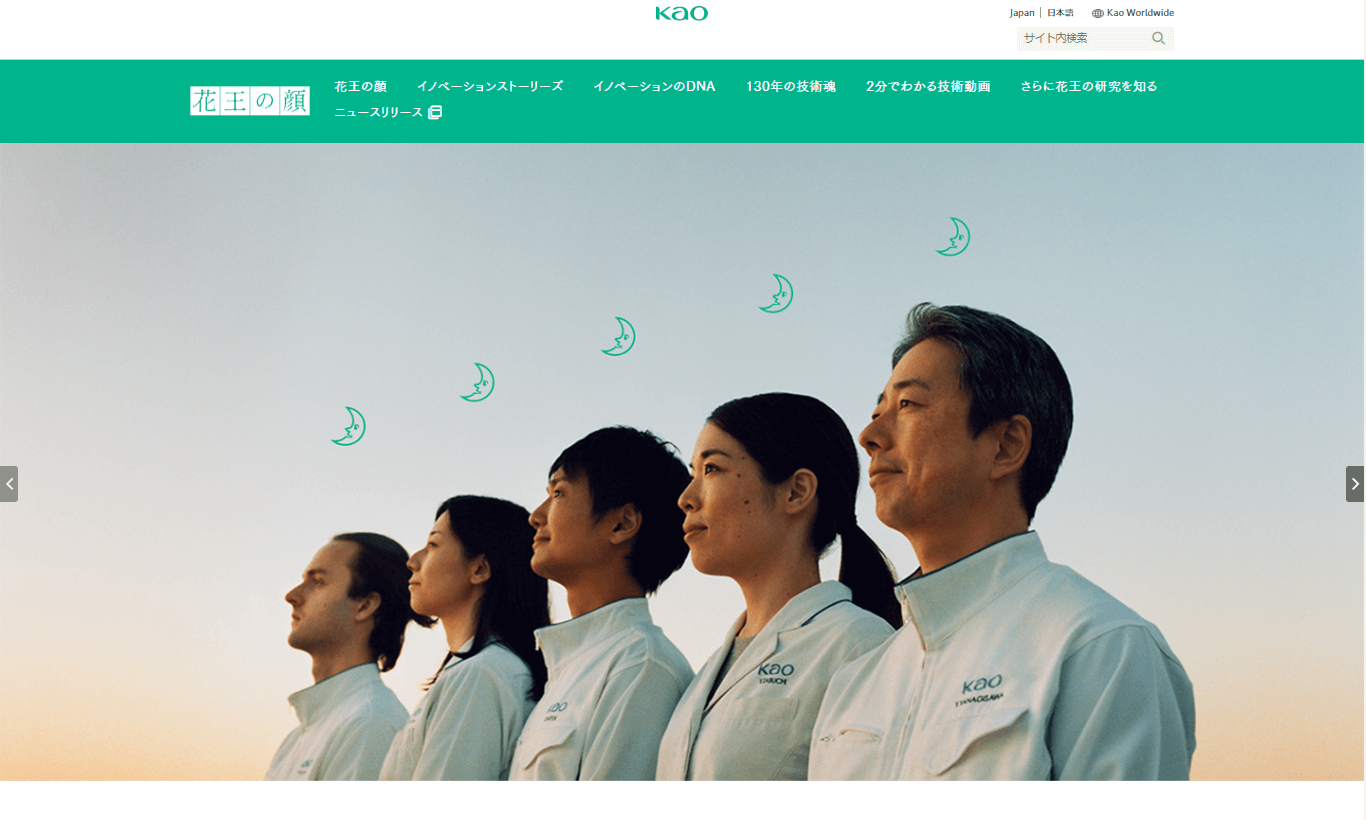

公式サイトのドメイン配下、あるいはサブドメインで運営し、公式サイトと同じデザインで作成されます。主に「ブログ」や「ニュースページ」の形式をとり、自社商品に関する情報や、業界トピックを発信しながら、ユーザーとコミュニケーションを図ります。

公式サイト型オウンドメディアの事例

画像引用元:花王の顔(https://www.kao.com/jp/kaonokao/)

画像引用元:花王の顔(https://www.kao.com/jp/kaonokao/)

公式サイト型オウンドメディアの事例には、大手消費財メーカーの「花王」が運営する、商品特性や企業ブランドを啓蒙する「花王の顔」があります。花王の顔では、商品開発者や研究者をクローズアップし、どんな想いで商品を世に送り出しているのか、インタビュー形式で情報を発信しています。

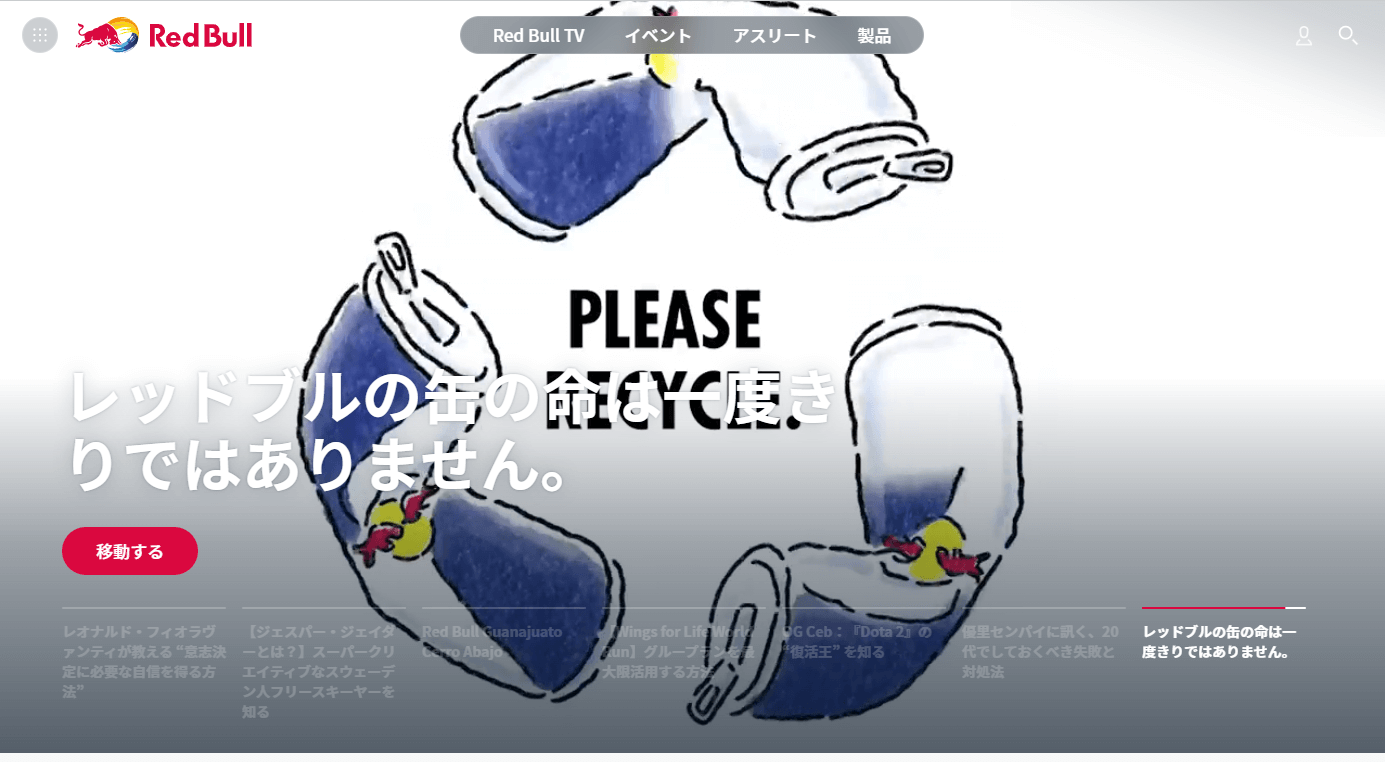

独立型

独立型は、公式サイトから完全に独立したメディアのことで、デザインも公式サイトと揃えていない傾向にあります。商品やサービスに関連する情報発信のみならず、潜在的なユーザーが知りたいお役立ち情報も提供。メディア訪問を促進させながら、商品に興味を持ってもらえる情報設計を行います。

独立型オウンドメディアの事例

画像引用元:レッドブル(https://www.redbull.com/jp-ja/)

画像引用元:レッドブル(https://www.redbull.com/jp-ja/)

独立型オウンドメディアの事例として、エナジードリンクのレッドブルが運営するオウンドメディアがあります。商品に関する情報は発信せず、若者が興味を抱くスポーツやゲーム、音楽情報を提供しながら、レッドブルの認知度を高めることを目的にしています。

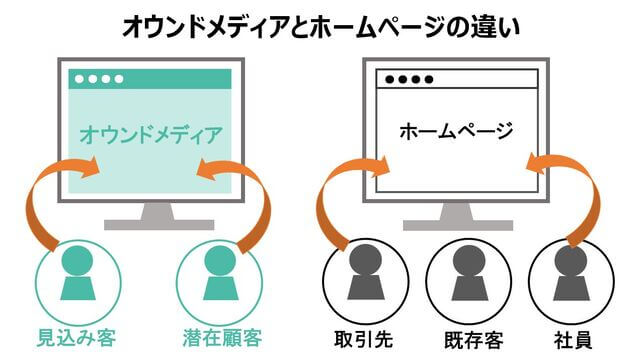

オウンドメディアと何が違う?各メディアの役割とは

ここでは、オウンドメディアをより深く知るために、公式ホームページ(公式サイト)との違いや、公式SNSとの違いについて解説します。

ホームページ(公式サイト)の役割の違い

公式サイトはオウンドメディアの一部ですが、役割においては明確な違いがあります。ここではその3つの違いについて解説します。

| オウンドメディア | 公式サイト | |

|---|---|---|

| 目的 | 見込み顧客を獲得するのための「マーケティング」 | 自社の商品を売り込むための「営業」のほか、採用や既存顧客のサポートなど |

| 対象ユーザー | まだ自社の存在を知らない潜在顧客 | 自社について既に知っている顧客や取引先など、ビジネス上で関係のあるユーザー |

| 発信内容 | 現在抱えている悩み・問題を解決するお役立ち情報、業界や分野に関する専門的な知識や情報、業界のトレンド、成功事例など | 自社商品やサービスの紹介、企業コンセプト、代表者メッセージ、企業概要や沿革など、「名刺代わり」となる情報 |

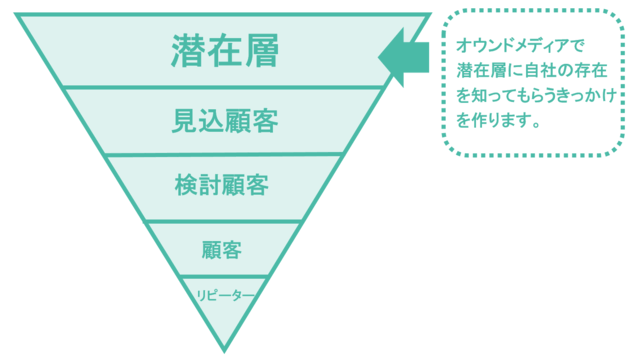

比べてわかる通り、公式サイトとオウンドメディアは対象ユーザーが異なり、オウンドメディアは自社商品・サービスの存在を知らない潜在顧客が対象となるので、潜在顧客向けの情報を定期的に発信し、自社への興味・関心の醸成を図ることができます。

オウンドメディアと公式サイトの違いについて、さらに詳しく知りたい方は「オウンドメディアと自社サイトの違いとは?役割や使い分けを解説」もご覧ください。

オウンドメディアと公式SNSの役割の違い

「SNS」は、ユーザー同士がコミュニケーションをとりながら情報やコンテンツを共有するプラットフォームを指します。これに対して、「オウンドメディア」は、特定のブランドや企業が所有し、運営するメディアチャンネルを指します。

オウンドメディアは企業が所有し、消費者に向けて発信する媒体を指すため、広義の意味では公式SNSもオウンドメディアに該当します。

効果的なデジタルマーケティング戦略を構築するには、目的やユーザー特性の違いを理解し、それぞれのツールを目的に応じて適切に活用することが重要です。

下記の表に違いを簡単にまとめています。

| オウンドメディア | 公式SNS | |

|---|---|---|

| 目的 | 見込み顧客を獲得するのための「マーケティング」 | 既存顧客(フォロワー)との交流、情報共有、コンテンツの拡散など |

| 対象ユーザー | 商材やサービスに興味関心がある潜在顧客 | 既存顧客および求職者・就活生などSNSを活用している人 |

| 発信内容 | 現在抱えている悩み・問題を解決するお役立ち情報、業界や分野に関する専門的な知識や情報、業界のトレンド、成功事例など | 自社のブランドや製品、サービスなど自社に関する広報 |

上記の違い以外にも、例えば、オウンドメディアは企業が全てをコントロールできますが、SNSはプラットフォームの規約に従う必要があります。

また、オウンドメディアはSEO対策を施すことができ、検索エンジンから直接ウェブサイトへの流入を狙うことができます。一方、SNSの投稿は直接的なSEO効果は期待できませんが、ウェブサイトへのトラフィックを増やす効果はあります。

このようにオウンドメディアとSNSはそれぞれに異なる目的やメリットがあります。

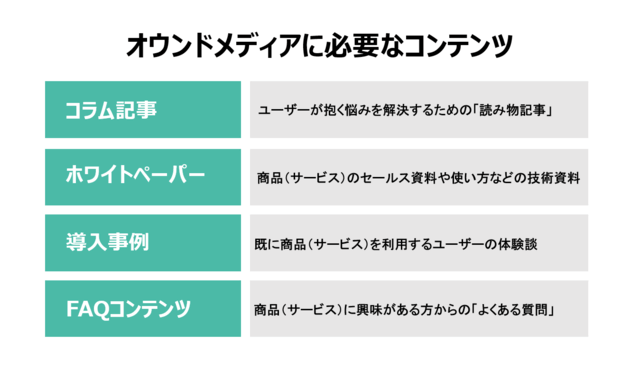

オウンドメディアに必要な4つのコンテンツ

オウンドメディアへユーザーを集めるカギとなるのがコンテンツ制作ですが、オウンドメディアに必要なコンテンツには、主に以下のものがあります。

コラム記事

商品に直接的な関心はなくても、商品に関連しそうな話題、ユーザーが抱いている悩みの解決を解決する方法を「読みもの記事」として用意します。たとえば、注文住宅業界でいえば、「予算の決め方」「業者の選びのポイント」「良い土地の見つけ方」などです。

潜在的ニーズを持つユーザーを集客することが主な目的です。オウンドメディアの記事作成について、もっと詳しく知りたい方は、「オウンドメディアにおける記事管理体制のポイントと役立つツールについて解説」をご覧ください。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、商品(サービス)のセールス資料や導入事例、使い方などの技術資料のこと。10~20ページ程度でまとめたものをPDFファイル化して提供します。ホワイトペーパーを用意することで、商品に興味のある方に顧客情報を入力してもらいリード獲得につなげます。

導入事例

商品に興味のある方にとっての最大の関心事は「導入事例」です。導入前の課題は何か?導入したことで何が変わったのか、といった体験談はユーザーにとって有益なコンテンツになります。顧客の社名や担当者の顔写真などを入れるとより現実味のある内容になります。

FAQコンテンツ

FAQとは「Frequently Asked Questions」、つまり「よくある質問」です。商品に興味・関心があるなら、だれしもが閲覧してみたいコンテンツです。FAQなら自社商品にまつわるお客様からの質問ですので、外部ライターに依頼しなくても社内で作ることができます。

8000サイト以上の制作実績!

オウンドメディアの制作や運用を

検討されている方はこちら

オウンドメディア導入企業の生の声を調査(300人アンケート)

キャククル運営元のZenkenでも、既にオウンドメディアを導入し運用をはじめた企業の担当者300人を対象に「オウンドメディアに関する調査」を実施しました。調査の結果、85.3%の人がコロナ禍(2022年)の3年以内にメディアを立ち上げ、運営をスタートしたことが明らかに。

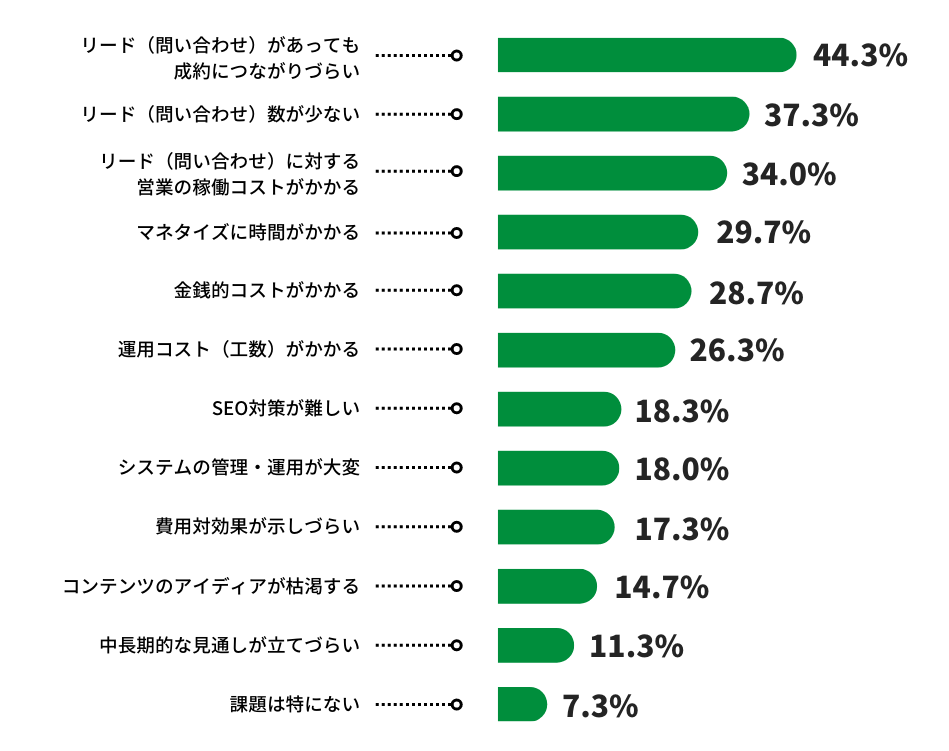

また、「オウンドメディア運営の目的を教えてください」という質問に対し、56%の人が「商品・サービスの理解促進」と回答。運営の課題と感じていることのトップが「リード(問い合わせ)があっても、成約につながらない」で44.3%でした。

・調査概要:オウンドメディアに関する調査

・調査方法:インターネット調査

・調査対象:オウンドメディアを運用している・したことがある全国の会社員300人

・調査実施日:2022年12月6日~2022年12月7日

8000サイト以上の制作実績!

オウンドメディアの制作や運用を

検討されている方はこちら

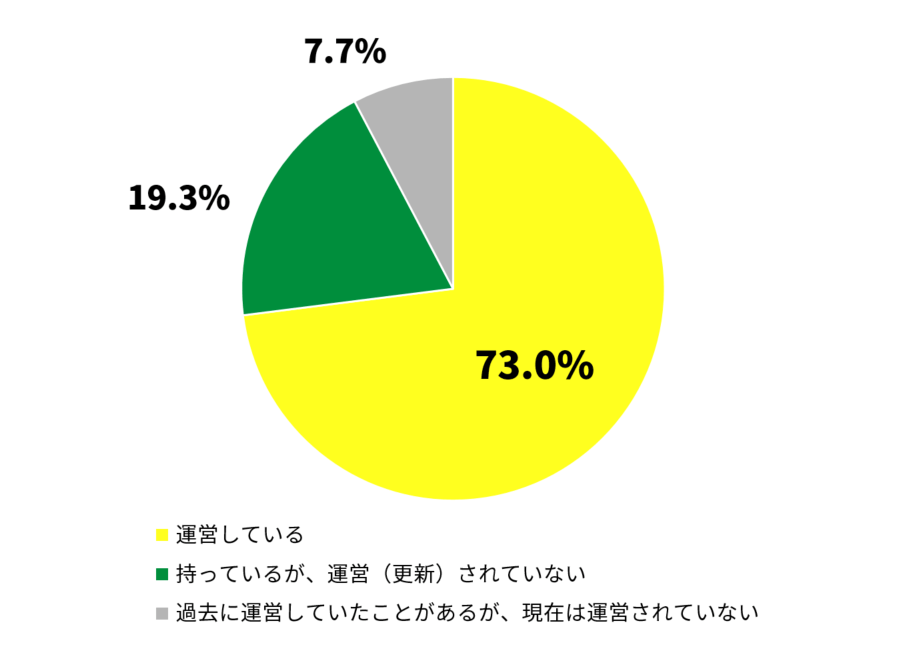

オウンドメディアの運営状況

Q.あなたの会社ではオウンドメディアを運営していますか?

自社のオウンドメディアについて、「運営している」と答えた企業が73.0%と答えたのに対し、「持ってはいるが、運営(更新)されていない」が19.3%。「過去に運営していたが、現在は運営していない」が7.7%でオウンドメディアの約3割が「運営停止中」で放置されていることも浮き彫りになりました。

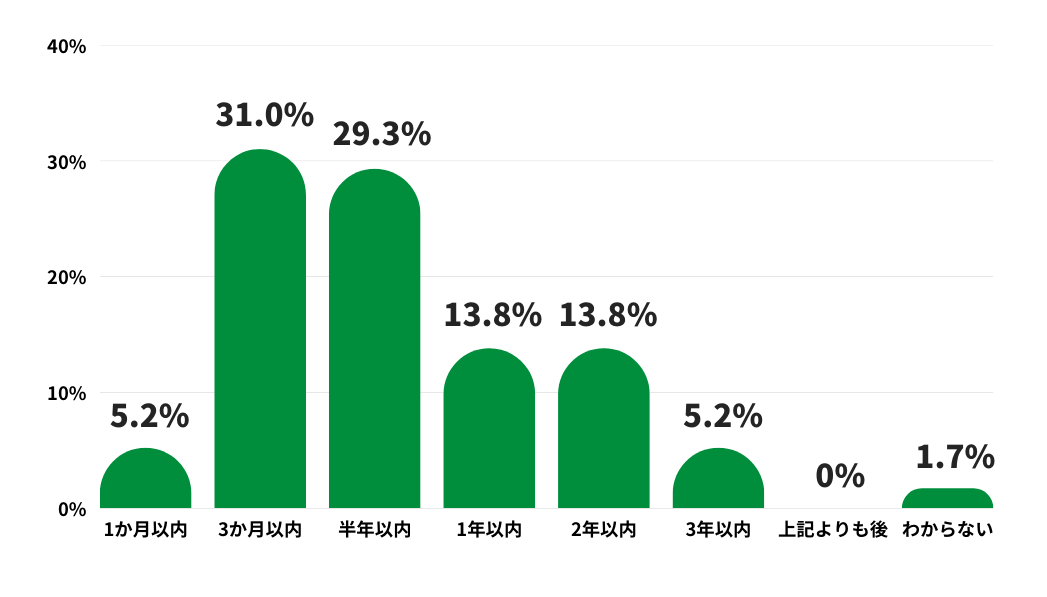

オウンドメディアを運営している期間

Q.オウンドメディアを運営している期間をお答えください

オウンドメディアの運営期間を聞いたところ、「2年以内」が28.0%で最多。コロナ禍にあった3年以内で運営をはじめた企業が85.3%にものぼることから、マーケティング活動のデジタル化が伺えます。理由としては、コロナによる影響で従来の対面営業や、販売が困難になり、Webで自社を見つけてもらい営業を展開する「インバウンドマーケティング」の強化が考えられます。

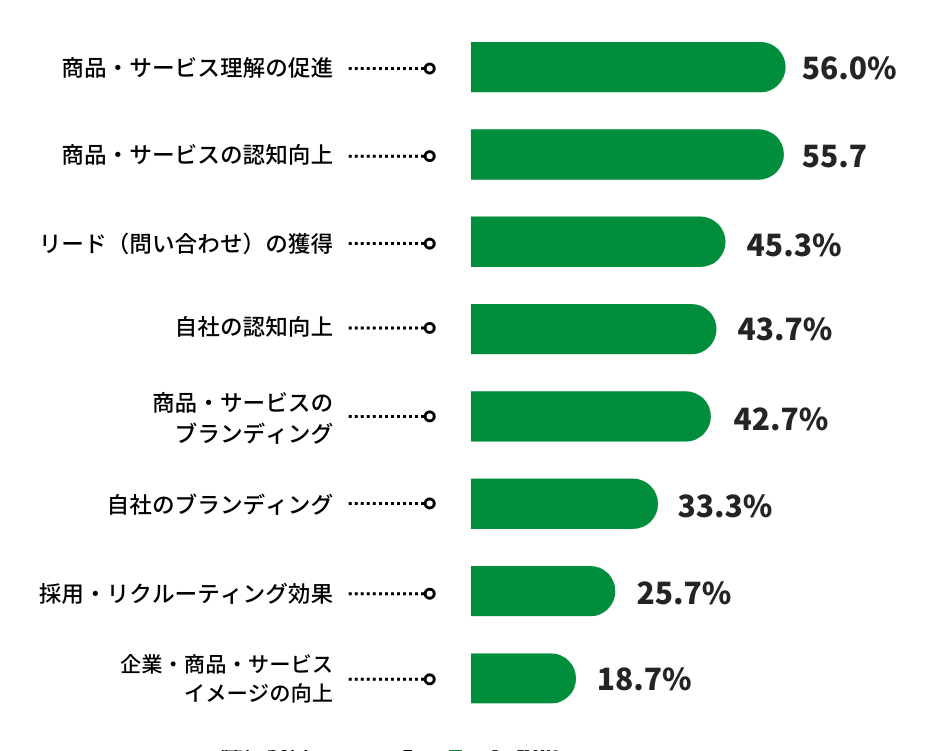

オウンドメディア運営の目的

Q.あなたの会社でオウンドメディアを運営する目的を教えてください

オウンドメディア運営の目的は、1位が「商品・サービス理解の促進」で56.0%、2位「商品・サービスの認知向上」55.7%、3位「リード(問い合わせ)の獲得」45.3%、「自社の認知向上」も43.7%、「商品・サービスのブランディング」が42.7%と高い割合となっています。この結果からも、オウンドメディアは自社あるいは商品・サービスの「認知・理解」「リード獲得」「ブランディング」が主な理由のようです。

オウンドメディア運営で抱える課題

Q.オウンドメディアを運営している中で課題と感じることをお答えください

オウンドメディア運営の課題についても聞いてみました。課題の1位が「リード(問い合わせ)があっても成約につながらない」が44.3%、2位「リード(問い合わせ)数が少ない」で37.5%、3位が「リード(問い合わせ)に対応する営業コストがかかる」の34.0%でした。他にも、「マネタイズ」「運用コスト」「SEO対策」など、さまざまな課題が挙がっています。

出典元:PRTIMES「オウンドメディアに関する調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000388.000006978.html)

企業がオウンドメディアを導入する理由

前述でもお伝えしたように、コロナ禍の影響によって、現在オウンドメディアが注目を集めており、多くの企業が導入または導入を検討しています。検討する理由として、コロナの影響以外にも次のような理由があります。

Web広告効果の低下

現在、知りたい情報はネットで検索するのは当たり前で、ユーザーが気軽にアクセスできる情報量も爆発的に増えました。ネット検索を爆発的に広めたのがスマートフォンの登場。その代表格でもあるiPhoneが発売されたのが2007年。2022年現在で15年が経ちました。

当初はWebマーケティングの中心はWeb広告でした。広告を出稿すれば、一定の集客が見込めていましたが、ユーザーの検索リテラシーも向上し、知りたい情報はWeb広告のみならず、自ら調べて検証し情報を取りに行くユーザーが急増。今では増えすぎたWeb広告を目障りにすら感じるようになりました。

Web広告効果が低下していく中、新たなWebマーケティング施策として、ユーザー側からアクセスしてくれるオウンドメディアの存在がますます重要視されています。

自社だけの「集客資産」になる

オウンドメディアは、SEO対策を行い上位に表示されれば、Web広告費をかけなくても低コストで流入数が増やせます。公開後、すぐに流入数が増えるわけではありませんが、ユーザーに役立つコンテンツを着実に作り続けることで自社にとっての「集客資産」になります。

コンテンツを作り続けることは、削除しない限り半永久的に蓄積されるため、オウンドメディアへの流入数増加も期待でき、将来的に自社の商品(サービス)の顧客になっていただくマーケティング活動でもあるのです。

また、ポータルサイトをはじめとした媒体ルールに則ったコンテンツ内容にする必要がないため、ユーザーに伝えたい内容をそのまま伝えられるのも自社資産ならではのメリット。

Web広告のような即効性はありませんが、長期的に見れば「有益性をもたらす集客資産になる」ということが導入を検討する企業が増えている理由のひとつです。

SNSの普及

3つ目の理由として、「SNSの普及」があります。スマートフォンの登場でX(Twitter)やInstagram、Facebook、TikTokといったSNSの利用者は急増。その情報拡散性は広告やマーケティングにも積極的に活用されるようになりました。

SNSはユーザー自身が気軽に情報発信者となることができます。つまりユーザーが「拡散したい・みんなに教えたい」と思うような有益なコンテンツやおもしろいコンテンツをつくることが、情報拡散を産み、爆発的な認知拡大や集客効果を生むことにつながるのです。

Webサイト単体のオウンドメディアの場合は、検索からのユーザー流入が主となりますが、検索結果に表示されるには時間がかかります。さらにコンテンツを更新したことがユーザーに伝わりにくいです。

しかしSNSと連動し、オウンドメディアのコンテンツ更新をSNSを駆使して発信 → 拡散してもらうことで、この弱点もカバーしやすくなりました。SNSが現れたことで、オウンドメディアのメリットや効果を発揮しやすい環境が整ったのです。

AIチャットの普及

4つ目は、チャットGPTやBard、BingAIが台頭してきており、チャット内で完結する疑問もあれば、まだまだ専門的な回答はWeb上でないと得られないという状況でもあります。

また、Google検索結果上では検索キーワードに対する一次回答をAIが行うという通称SGE「生成AIによる検索体験(Search Generative Experience)」も試験導入しています。

SGE上で引用や参考にされる内容のオウンドメディア運用ができれば、記事を見ずにGoogleAIの活用だけをするユーザーにもアプローチができるようになります。

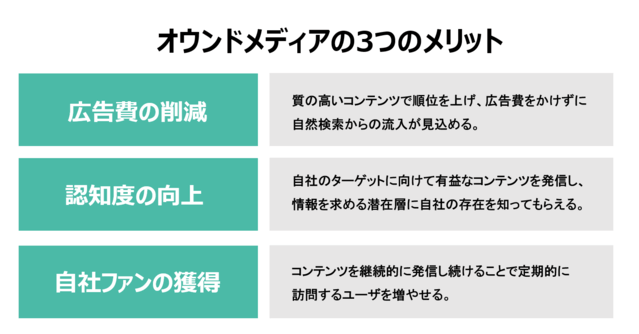

オウンドメディア導入3つのメリット

さまざまな目的に合わせたオウンドメディア事例を紹介してきました。Webマーケティングの中でもオウンドメディアの重要性が増していますが、オウンドメディアをつくるメリットや効果として、下記のようなことが挙げられます。

広告費の削減

広告の場合、費用をかけて運用している間は流入が見込めますが、広告運用を止めてしまうとそこからの流入も完全に止まってしまいます。

広告運用には、どの媒体を選んでもそれなりのコストがかかってしまいます。オウンドメディアの場合は、質の高いコンテンツで検索順位を上げることに成功すれば、広告費用をかけずに自然検索からの流入が見込めます。

オウンドメディアで自然検索からの流入を増やすことで、広告費をかけることなく継続的な顧客の流入経路をつくることができるのです。

認知度の向上

広告で自社について情報を発信することはできますが、スペースが限られていたり、広告の掲載期間が決まっていたり、何かと制限があります。

また、自社サイトでも商品やサービスの魅力を発信することはできますが、これらは企業が一方的に伝えたい情報なので、消費者は積極的に見ようとはしません。

オウンドメディアであれば、コンテンツとして自社のブランドについてや理念を丁寧に発信することができます。自社のターゲットにとって有益なコンテンツを発信することで、情報を求める潜在層に自社の存在を知ってもらうきっかけとなります。

自社ファンの獲得

オウンドメディアで情報を発信し続けることで、定期的にメディアに訪問するユーザーが増えていきます。何度も訪問するうち、「自分に役立つ情報を提供してくれるメディア」と認知され、運営企業に対する信頼感も増します。

やがて商品やサービスに興味を抱き、企業理念や商品の魅力に共感することで、自社のファンへと成長し顧客化する可能性も高まります。このように長期的にユーザーとの接点を作る上でも、オウンドメディアは重要な役割を果たします。

顧客となったユーザーは、リピーターになってくれたり、自社の情報を積極的に拡散してくれたりなど、自社のマーケティング活動にも良い影響を与えてくれる存在になってくれるのです。

リード獲得チャネルとしての機能

オウンドメディアを運用することで自社のファン増加や認知度向上に繋げるだけでなく、興味を持ってもらった後のリード獲得チャネルとして機能させることができます。

例えば、潜在層が検索するような検索キーワードでSEO対策をしながら、さらに情報収集したい方に向けてメルマガ登録やお役立ち資料を設置することで、個人情報の取得をすることができます。この記事でも、オウンドメディアについて情報収集されている方向けに、よりオウンドメディアが分かる資料を用意しています。

さらに、サービス検討をしてくれる顕在層に対してもSEO対策をして、サービス紹介コンテンツへの動線を引くことができれば、サービス紹介コンテンツ内から資料請求、問い合わせをしてくれてそのままアポにつながるケースも非常にあります。

オウンドメディア導入3つのデメリット

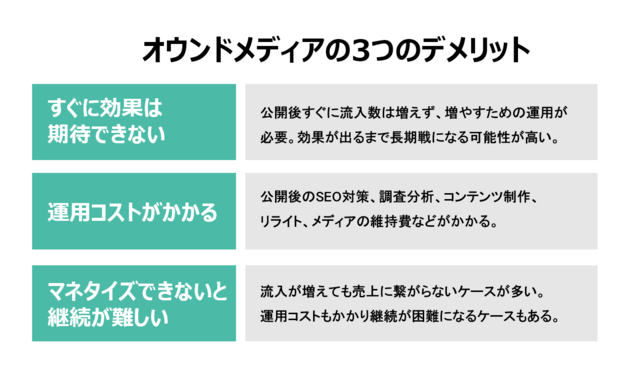

すぐに効果は期待できない

「紙媒体のように発行して配布すれば見てくれる人も多いので、すぐに集客できるだろう…」とお考えの方にとっては残念かもしれません。オウンドメディアは制作する以上に、「公開後の運営」が成否のカギを握ります。

コンテンツを作り続けるための上位を狙う「キーワード選定」などのSEO知識も必要ですし、「Googleアナリティクス」「サーチコンソール」などの分析ツールを使った調査も行わなければなりません。

流入が芳しくない場合は、リライト(書き直し)をするための「Webライティング」の技術も求められます。Web広告のような短期決戦というよりは「長期戦」になり得ることを心得てください。

運営コストがかかる

公開後も運営し続ける必要がある以上、前述したような「SEO対策」「調査分析」「Webライティング」「編集」をするスタッフが必要になりますので、当然のことながら人件費がかかります。そのほかにも、メディアを維持するサーバー費、ドメイン費、追加デザイン(広告バナーなど)の外注費もかかります。

マネタイズできないと継続が難しい

オウンドメディア運営当初は、たくさんのユーザーに見てもらえるように「流入数」や「PV数」を増やすことが目的になるでしょう。しかし、だからといってすぐに売上が増えるわけではありません。

最終的なゴールは「収益化」ですが、ここにたどり着くことなく、集客は増えてもマネタイズできず、維持するのが困難になり閉鎖…。というケースも少なくありません。

企画から制作・運用まで全部わかる「オウンドメディアの教科書」

オウンドメディアの企画から制作・運用までのステップを紹介。その他、自社サービスをブランド化し「売上」まで繋げるオウンドメディアの作り方もご案内します。

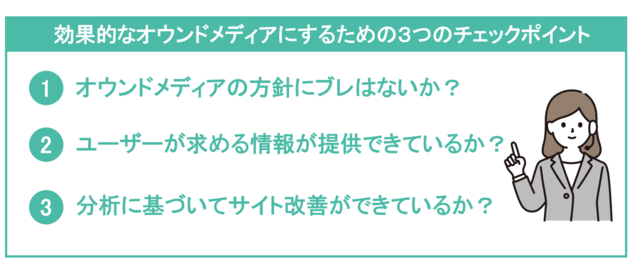

効果的なオウンドメディアを作るための3つのチェックポイント

多くの企業がマーケティングとして取り入れ始めているオウンドメディアですが、全ての企業がオウンドメディアによって成果を出せているわけではありません。

オウンドメディアは、その性質上、売上につながるまでに時間がかかるマーケティング手法です。長期間オウンドメディアを運営しても、最終的に目的を達成できなければ、リソースや費用が無駄になってしまいます。ここでは、オウンドメディアを成功させるためのポイントについて解説します。

オウンドメディアの方針にブレはないか?

オウンドメディアを失敗してしまうパターンで一番多いのが、方針が固まっていない状態であらゆるコンテンツを発信してしまい、成果につながらないというパターンです。

コンテンツの内容がバラバラだと、オウンドメディア全体の統一感や専門性がなくなって>しまい、ファンがつきづらくなります。

オウンドメディアは、設定したペルソナのニーズを理解したうえで、発信するコンテンツに一貫性をもたせることが非常に重要です。「だれにどのような情報を発信するのか」をあらかじめ設計して、戦略の軸がブレないようにしましょう。

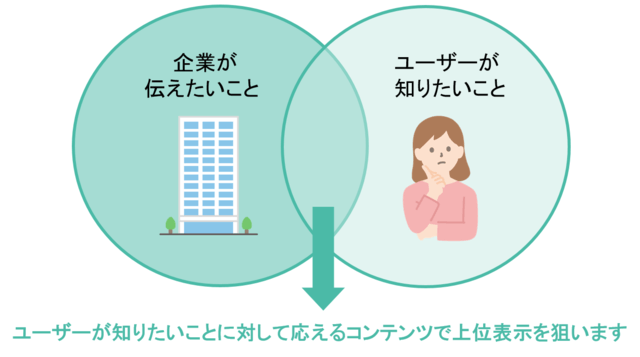

ユーザーが求める情報が提供できているか?

オウンドメディアを成功させるために、重要なことは「質の高いコンテンツを制作し提供する」ことです。ここでの「質の高いコンテンツ」とは、ユーザーにとって有益な情報を指します。

コンテンツの内容を検討する際に、つい企業は自社の得意分野に関する情報を発信したいと考えがちです。しかし、企業が伝えたいことが必ずしもユーザーの求めている情報であるとは限りません。

コンテンツの内容は企業側(発信者)の視点で判断するのではなく、ユーザーの目線になって、ユーザーの抱える悩みや課題を解決できるようなコンテンツになっているかが重要です。

そしてユーザーの悩みの解決手段こそが、自社の商品やサービスであると自然に伝えられるようにしましょう。また、作成したコンテンツを必要としているユーザーへ届けるためには、SEO対策が欠かせません。

タグの最適化やコンテンツのボリュームなど、ユーザーがキーワード検索したときに、上位表示される工夫も必要となります。

分析に基づいてサイト改善ができているか?

オウンドメディアを運営する上で、定期的に新しいコンテンツを制作し配信することは重要ですが、コンテンツの更新と同時並行でサイトの分析・改善を行うことも必要不可欠です。

KPIの指標となる、PV数やセッション数、直帰率などを分析ツールを活用して計測し、必要に応じて改善を行いましょう。

「コンテンツごとにPV数に偏りがある場合は、これから更新するコンテンツの内容を再検討する」「そもそもサイト自体のアクセス数が少ない場合は、サイトデザインの修正を行う」といったように、分析に基づいた改善を適宜行うことも重要です。

そのためこういった継続的な運営ができる体制をつくることも、オウンドメディアづくりには欠かせないポイントとなります。

オウンドメディア制作で重要なコンテンツSEOとは?

オウンドメディアをより多くのユーザーに見てもらうには、選定したキーワードで制作したコンテンツを「上位表示させるSEO対策」が必要不可欠。そこで重要なのが、「コンテンツSEO」という施策です。

コンテンツSEOとは、「ユーザーの検索意図に沿った質の高いコンテンツを制作し続けることで、検索上位表示させて流入増加を目指す方法」のことをいいます。

検索ユーザーは、何らかの知的欲求や課題を解決したいニーズを持っており、検索エンジンにワードを入力します。

GoogleやYahoo!などの検索エンジンは、ユーザーが知りたい欲求に的確に応えるコンテンツを上位表示させるため、コンテンツをやみくもに制作すれば良いわけではなく、

- ユーザーに役立つもの

- ユーザーが求めているもの

を追求したコンテンツ制作が求められます。そのためには、自社が提供する商品(サービス)の分析、ユーザーが求めるニーズの把握、ペルソナ設定、キーワード選定が非常に重要です。

SEOで評価されるコンテンツ制作について詳しく知りたい方は、「コンテンツSEOとは?実施するメリットや進め方・事例を詳しく解説」もご一読ください。

オウンドメディアに必要となる制作・運営のメンバー

オウンドメディアはコンテンツ制作も大切ですが、その前にメディア制作や公開後も運営を続けるための「チーム作り」はもっと重要です。以下では、どんなメンバーが必要なのかについて解説します。これらの人材を社内で育成するか、または外注する際に確保できるか検討してみてください。

| プロデューサー | オウンドメディア全体のテーマや方向性を決める「まとめ役」 |

| ディレクター | コンテンツの企画や制作に関わる「現場のまとめ役」 |

| 編集者 | コンテンツの全体構成を考え、ライターへの指示。自ら取材・撮影・ライティングも行う |

| マーケター | メディアの状況を数値化して分析し、改善プランを提案 |

| SNS運用者 | オウンドメディアで制作したコンテンツをSNSで拡散 |

| Webデザイナー | ユーザーにとって見やすく分かりやすいデザイン設計 |

| エンジニア | 最終的にメディアとして実装 |

プロデューサー(全体統括)

オウンドメディア全体のテーマや方向性を決める「まとめ役」です。プロデューサーは、メディアの最終目標を決める「KGI(重要目標達成指標)」や、目標を達成するための中間目標となる「KPI(重要業績評価指標)」の設定などが、主たる業務となります。

そのほか、制作あるいは運営の進捗を確認し、メディア全体の修正や改善にも携わります。基本的には「まとめ役」ですので、直接コンテンツ制作には関わりません。仮にメディア制作を外部委託するとしても、プロデューサーは社内の人材を配置するのが望ましいでしょう。

ディレクター(現場監督)

ディレクターは、コンテンツの企画や制作に関わる「現場のまとめ役」です。主にコンテンツの品質チェック、現場担当者へのフィードバッグなどがあります。

現場を統括しますので、SEOの知識が豊富でWebライティングの経験も持つ人材が担います。

編集者(編集・ライティング)

コンテンツの全体構成を考え、ライターへライティングの指示を出します。場合によっては自ら取材や撮影、さらにライティングも行います。

メディアの流入を稼ぐには単に「文章を書くのが好きだから…」では通用しません。流入させるキーワード調査や上位表示させるためのSEO分析とコンテンツ構成ができる人材が求められます。

マーケター(メディア分析・改善)

メディアにどの位の流入があるのか、Googleアナリティクスなどの「分析ツール」を使って調査します。マーケターは、メディアの状況を数値化して分析し、改善プランを提案する役目を果たします。

オウンドメディアを運営する多くの企業が、メディアを作ることはできても、分析や改善まで手が回っていない状況下にあり、マーケターの存在は欠かすことのできない重要な存在です。

SNS運用者(流入経路拡大)

オウンドメディアの流入を稼ぐには、検索以外からも「流入経路」を増やすことが非常に重要です。

例えば、若い年齢層においては、InstagramやTikTokなどの動画や画像によるコミュニケーションを重視したSNSを使って情報を集める傾向にあります。一方、中年層以上ではFacebookを使う文化が根強く残っています。

但しSNSによって利用者層の傾向はあるものの、例えばFacebookでコミュニケーションする若年層がいないわけではありません。あくまでも自社商材の良さが伝わりやすさでSNSを選定、力を入れて運用する方が良いでしょう。

オウンドメディアと連携をさせるのであれば、オウンドメディアの拡充のために制作したコンテンツをSNSで拡散させるなど、SNSを活用し流入を増やす対策も必要で、このような業務を担う人材も確保しなければなりません。場合によっては、編集者やライターが担うケースもあります。

Webデザイナー・エンジニア(デザイン・保守管理)

Webデザイナーは、主にメディア立ち上げ時に活躍します。コンテンツ(テキスト)を作成しても、見た目が魅力的でなければ見る気も半減するでしょう。

ユーザーにとって見やすく分かりやすいデザイン設計が求められます。エンジニアは、最終的にメディアとして実装する際に重要な役目を果たします。

オウンドメディアの運営方法

オウンドメディアは作ることに躍起になりがちですが公開がゴールではありません。その真価が問われるのは「公開後の運営」。オウンドメディアの運営は、コンテンツ制作が中心になりますが、主な運営の流れとしては、次の通りになります。

- コンテンツ制作・投稿…ペルソナが興味を抱くキーワードを設定しキーワードに基づいた記事を作成し投稿する

- 効果を測定する…検索順位チェックツールやアクセス解析ツールなどを活用し、「検索順位」「訪問者数」「閲覧数」「滞在時間」などを測定する

- 改善を図る…検索順位を上げるため、現状のコンテンツに不足する情報をリライトする等

上記のプロセスを繰り返しながら、メディア運営を行います。自社で制作・運営する企業もおりますが、よほど専門的なノウハウを持つ人材でない限り、メディアを成長させるのは難しいでしょう。

社内が無理なら外注を検討するのも一つの手です。

また、オウンドメディア運営には、リードを獲得し売上に繋げる目的がありますので、オウンドメディアを活用したマーケティング活動を展開していくには、MA(マーケティングオートメーション)・CRM(顧客関係管理)・SFA(営業支援システム)といったツールとの連携も必要になります。

オウンドメディア運営におけるマーケティングツールについて、詳しく知りたい方は、「マーケティングツールとはなにか?比較ポイントや導入費用を解説」も合わせてご一読下さい、

オウンドメディアが失敗する5つの理由

オウンドメディアの事例を紹介してきましたが、メディアをつくったからといって100%成功する確約はどこにもありません。むしろ失敗に終わってしまうケースが多いのですが、なぜ失敗するのか、その理由についても解説します。

ペルソナが不明確

ペルソナを設定していないと「だれのためのメディアなのか」がわからず迷走していまいます。見る人は「だれ」なのかをベースに、戦略やキーワードの選定、コンテンツ制作の方向性を決めます。

しかし、これが不明確なまま、「つくることありき」で進んでしてしまうと、どんなにデザインなど見た目が素敵でも、ペルソナ(ユーザー)目線が欠如した企業目線のコンテンツに偏ってしまい、ユーザーがメディアに訪問しても「自分が欲しい情報ではない…」と判断され離脱される可能性があります。

もしも、PV数が少なく滞在時間も短いなら、もう一度「メディアを見る人はだれなのか」を見直す必要があります。

SEO対策の不足

どんなにデザインが優れていても、SEO対策がしっかりできていないとだれの目にも触れずにネット上の情報に埋もれてしまいます。

先ほどのペルソナ設定とも密接に関係しますが、どんなキーワードで流入させたいのか、検索する「意図」も組み入れたキーワードの選定、コンテンツ制作が必要不可欠です。

メディアを運営する側の「伝えたいこと」ばかりでは、SEOでの上位表示は難しく、メディアを開設してもPV数が上がる見込みは薄いでしょう。

レッドオーシャンSEOの依存

上記のSEO対策と矛盾するかもしれませんが、すでにライバル企業が力を入れている、競合性の高いキーワードで上位表示を狙いすぎるのも失敗の原因になります。

競争が激化する中で戦いを挑む「レッドオーシャンSEO」とも呼ばれていますが、並み居るライバルを押しのけて上位表示させるには、相当な時間とコストをかけなければなりません。

一例として「ダイエット」のキーワードがあります。健康食品業界やジム、美容業界など、多くの企業が莫大なコストを投下しSEO対策を行っていますので、さらにその上を狙うとなると、難易度はかなり高いでしょう。

多くの時間と労力をかけても順位が上がらず、結果、オウンドメディア閉鎖にもなり兼ねません。

人的リソースの不足

オウンドメディアは、公開後すぐにPV数が上がるわけではありません。公開後の運営が非常に重要で、コンテンツを定期的に追加しつつ、内容をより充実させるためのリライトも必要です。

しかし、社内に人的リソースがない場合、それらの業務ができず、コンテンツ制作や配信が止まってしまいます。また公開後、メディアがどのように成長しているのか専門ツールを使った効果測定も重要です。

- ページ訪問者数

- PV数

- ユーザー数

- 平均ページ滞在時間

- 直帰率

といった数値を把握しコンテンツを改善しますが、これらの業務を担うスタッフも必要です。リソースが足りないと、「公開して終わり」になってしまい、せっかく時間と労力をかけてつくったメディアが「宝の持ち腐れ」になる可能性があります。

流入数を増やすことばかりを追ってしまう

公開してもメディアの継続を断念する最も大きな要因が「成果が出ない」、つまり「売上が上がらない」ことです。成果が出ないまま、コンテンツの制作費や維持管理費が捻出できず、閉鎖に追い込まれるケースが少なくありません。

メディア公開後、まずは「流入数」を増やすことが当面の目標となりますが、いつの間にか流入数ばかりを追い、コンテンツの制作と公開が「目的」になってしまいがちです。

繰り返しになりますが、オウンドメディアは、公開が目的ではなく、リードを獲得し自社をブランディングしてファンをつくり「成果(売上)」につなげることが最終ゴールです。

しかし、その多くは、流入数を増やしたいがために、あえて競合性の高いレッドオーシャンSEOに突入してしまい、時間とコストをかけても成果が上がらないまま、運営停止や閉鎖という結果に終わっています。

では、オウンドメディアを成功に導くには、何が必要なのでしょうか?その秘訣を次項でくわしく紹介します。

8000サイト以上の制作実績!

オウンドメディアの制作や運用を

検討されている方はこちら

オウンドメディアに関するよくある質問

Q1.オウンドメディアを運営したいのですが何から準備すれば良いですか?

まず、「何のために運営するのか」、メディアのコンセプト、ターゲットを決めましょう。また、メディアで何をしたいのか(資料請求を増やす・ブランドイメージを浸透させる・売上を上げる)等の実現したいゴール設定も重要です。

内部で行うなら専門チーム編成、運営責任者、専属担当者を決めます。

外部へ委託するなら社内担当者を決めつつ、一緒に伴走してくれる企業を選びます。

詳しくは「オウンドメディアを作る手順」をご覧ください。

Q2.オウンドメディアは成果(売上・採用)につながりますか?

「問い合わせは増えても成果(売上・採用)に繋がらないのでは?」と思っている方もいるのではないでしょうか。

成果に繋げるためには「サイトの戦略設計」が重要です。

業界調査や競合調査、ペルソナ設計、コンテンツ設計を含め、見込み顧客に刺さるメディアが構築できれば成果に繋がると考えられます。

Q3.コンテンツはどんな内容にすれば良いですか?

オウンドメディアのコンテンツは、主に読ませるための「コラム記事」、商品利用者の「体験談」や「事例集」、文字で伝わりにくいなら「動画」など。

全てに共通するのはユーザーにとって役立つ情報であること。

情報の正確性がユーザーの命や生活に大きく関わるため、Googleは他ジャンルよりも厳しい品質評価基準を設けています。

メディアに訪問した当初は見込み客だったとしても、将来的には顧客につながる可能性があります。まずは見込み顧客との信頼関係を作るために、有益になるコンテンツを作りましょう。自社の売込みだけでは返って逆効果になります。

Q4.コンテンツ制作は内部で作るのと外部に委託するのとどちらが良いですか?

自社運営のメリットは何と言ってもコストが抑えられる点ですが、本業との両立が難しい、自社にノウハウがないといった課題がある場合は、外部に依頼することがおすすめです。

キーワード選定、コンテンツ構成、ライティング、配信、分析調査、改修といった一連の業務をスピーディーに実行するのは容易ではありません。確実に成果を出したいなら外部委託を検討しましょう。

Q5.オウンドメディアを継続して運営するためのコツを教えてください。

内部運営で失敗してしまう原因は、「通常業務と両立ができない」ことが多数を占めています。片手間での運営になるため、コンテンツの公開が目的化してしまい、肝心な効果検証や改善にまで手が回らず途中で挫折してしまいます。

確実に継続したいなら専任のチームを編成しましょう。人選も必要ですので、文章力があり外部に情報発信するのが得意な方が望ましいです。

Q6.オウンドメディアの運営体制を作るにあたって社内でどんな人が適任ですか?

(1)作成するコンテンツに関する十分な知識がある(2)文章を書くのが好きで文章力もある(3)SNSなど自分で外部に情報を発信することを好む(4)ビジネスに対する熱量があるといった方がふさわしいでしょう。

成果の出るオウンドメディアに関するご相談

キャククルでは、狙うべき市場選定を含めたメディア戦略立案から、競合調査、企業独自の強みの分析、強みを活かしたメディア設計・制作、公開後の運営と改善策の実行までを一気通貫で対応いたします。

「オウンドメディアを導入したいが、どこに依頼すべきか迷っている」という方は、8,000サイトの制作・運営実績があるキャククルへお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人:

キャククル編集チーム

キャククルは幅広い分野の「集客」に役立つ情報を発信するWebメディアとして、Zenken株式会社が立ち上げたWebメディア。「ひとりでも多くのお客さんが来るように」との願いを込めて、情報を発信しております。