Web集客を5分で理解!効果のある集客ツールや費用、種類を一気に解説します

最終更新日:2024年04月10日

Web集客とは?

Web集客とは、インターネットを活用して行う集客方法のことです。Web上の広告(バナーや動画など)・検索からの流入・検索連動型広告・SNSによる流入・オウンドメディアなど、その種類は様々。

現在では業種・業態を問わず、ほとんどの企業がWeb集客に取り組んでいますが、貴社ではWeb集客への力の入れ方はいかがでしょう。集客効果が出て売上向上に繋がっていますか?

この記事ではWeb集客の方法や、Web集客を成功させ売上に繋げるポイントをまとめて紹介しています。また、

- Web集客にはどんな方法があるのか、まとめて知りたい。

- Web集客に取り組んでいるが、成果が出ず費用対効果が見合わない。

- 売上に繋がるWeb集客方法を知りたい。

このようなお悩みやご要望をお持ちの方は、Web集客手法の一つである「ポジショニングメディア」もご検討ください。

今やWeb集客は必要不可欠に

ビジネスにおけるWebマーケティングは、その重要性は認識されていたものの、緩やかに進んでいくだろうと考えられていました。しかし、2020年以降、世界的に流行した社会的感染症の影響により、非対面でも商談できるビデオ会議システムなどの発達もあり、猛烈なスピードで拡大しています。

当然のことですが、商品(サービス)の導入・検討や購入にも大きな変化が起こりました。

インターネットショッピングを利用する世帯の割合は、2020年3月以降に急速に増加し、その後は二人以上の世帯の約半数以上が利用する状況が続いている。~中略~eコマースにおいても、プラットフォームサービス等を利用せず、自ら開設したウェブサイトを通じた販売が増加している。このように、自らが企画・生産した商品を消費者に対して直接販売するD2C(Direct to Consumer)の動きが加速している。引用元:令和3年版情報通信白書:コロナ禍で加速するデジタル化

このように、一般消費者の購買行動では、インターネットの利用率が高まり、それに呼応するように企業側のWebによる集客・販売も増加しています。この変化は、BtoBの分野でも同様です。

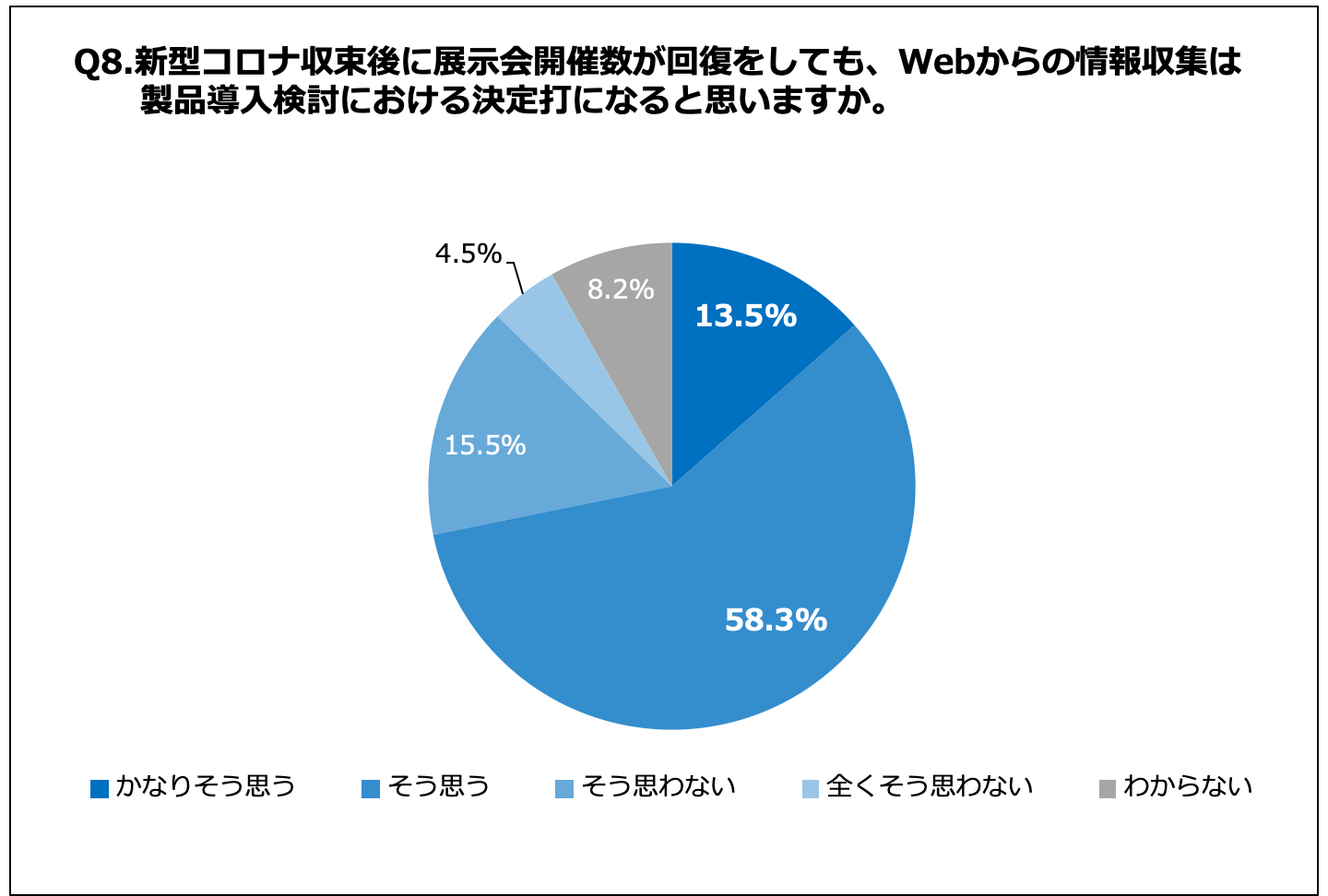

一例として、製造業の方を対象に行ったアンケート結果をご紹介しますが、従来の情報収集・比較検討の場であった展示会には、9割以上の対象者が「行く回数が減少した」と回答。加えて「コロナ収束後もWebからの情報収集は、製品導入・検討の決定打になると思う」と7割以上が回答しています。

※参考:【製造業の製品導入担当者110人アンケート】

現在では、インターネットでの情報検索や、Webメディアでの情報収集は当たり前であり、爆発的に進んだオンライン化によって、企業の規模や業種を問わず、Webで集客を図ることは「もはや必須」といっても言い過ぎではありません。

また、「PUSH(プッシュ)型の営業手法は旧来のもの」と見られる傾向が高まり、PULL(プル)型、いわゆるユーザー側に見つけてもらう、興味を持ってもらうWebマーケティング手法が主流になりつつあります。

- PUSH型…飛び込み営業、電話営業、テレビCM、新聞広告など、企業がユーザーに積極的にアプローチ(プッシュ)する営業方法

- PULL型…SEO対策、リスティング広告、バナー広告、SNS、動画などユーザーに見つけてもらい、興味を抱かせる営業方法

Web集客のメリット

Webでの集客方法には以下のようなメリットがあります。

- 成果を数字で割り出せるため、効果測定がしやすくなる

- ターゲティングがしやすく、狙っているユーザーに届けられる

- 自社所有のWebメディアやコンテンツがあれば、安定して集客できる資産になる

- 無料・安価でできるWeb集客方法も多く、費用対効果が高い

ターゲティングがしやすく、広告効果の有無がデータで確認できるため、有効な集客手段として活用できます。

また、これまで自社の存在を認知していなかったユーザーにも情報を届けられる可能性があり、潜在的なニーズを持つ見込み顧客獲得のチャンスも増えます。

オウンドメディアなどの自社運営メディアであれば、削除しない限りコンテンツや情報が残り続けるため、長期間にわたって集客やブランディング効果をもたらす資産にもなり得ます。

Web集客のデメリット

一方でWeb集客には、以下のようなデメリットもあります。

- 効果を出すには専門的な知識やノウハウが必要

- 検索に出てくる記事のアルゴリズム(処理手順の仕組み)が頻繁にアップデートされる

- 成果を出すためには継続的な運用が必要なため、効果を実感するまで時間がかかる

例えば、検索結果に自社の記事やコンテンツを表示させるには、SEO対策が必須。表示されてもクリックされなければ意味がなく、コピーライティングの技術も必要です。効果を出すには専門性の高い知識やノウハウが求められます。

コンテンツの内容についても、どの部分がよく見られているのかや、思ったような効果が出てない場合の原因を探るなど、常にチェックと改善が欠かせません。競合する他社も同様に改善に取り組むため、継続的な運用ができる体制づくりも必須です。

また、中長期で安定した集客に向いており、直ぐに大きな効果が出るわけではありません。

リスティング広告や、バナー広告といった出稿タイプのWeb集客方法であれば、即効性も期待できますが、潤沢な広告予算を持つ企業の方が露出度も高いため、費用対効果が悪くなる可能性もあります。

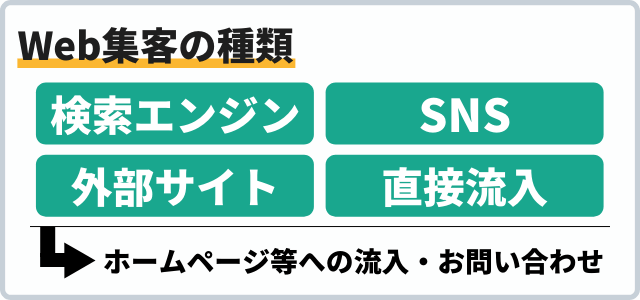

Web集客方法の種類は大きく4つに分類

Web集客は、主に公式サイトやLPなどにユーザーを流入させるために行う施策ですが、大きく以下の4つに分類されます。

これらの特徴を押さえて、自社にとって最適なWeb集客方法を実行することが大切です。

Web集客で活用できる12種類の方法

ここでは、Web集客で活用できる方法を紹介します。「どのような内容か」そして「どんな場合に適しているのか」の視点で12種類を一覧で解説します。

Web集客で何をしたいのか、によって選ぶべき方法が見つかります。Web集客方法を選ぶ際にご活用下さい。※気になる方法がありましたら、クリックして頂ければ、より詳しく解説した箇所へ直接ジャンプできます。

| Web集客法 | どのような内容か | どのような場合に適しているか |

|---|---|---|

| SEO対策 | 対象とするキーワードで検索された際に自社サイトを上位表示させる。上位表示されるまでコストはかかるが、クリック課金などはない。 | 時間をかけてでも、検索市場で安定的にサイトへ流入させたい場合。 |

| リスティング広告 | 対象とするキーワードで検索された際に検索結果内の広告枠に表示させる。クリックされるごとに課金される。 | 素早く出稿してホームページへユーザーを流入をさせたい場合。 |

| MEO | Googleマップで対象とするキーワード関連で検索されたときに自社を上位表示させ認知度向上と集客を図る(クリック課金などはない) | 実店舗(飲食店や美容室など)を運営しており、店舗立地や内装をアピールし、検索結果やGoogleマップから来店促進を図りたい場合 |

| SNS | Twitter・Facebook・Instagramなど、ソーシャルメディアを使って自社商品を知らないユーザーに認知させる。アカウントを開設すれば無料ではじめられる。 | アカウントを運用し、自社のファンとなるフォロワー等を増やし、中長期に集客チャネルを築きたい場合。特にBtoCビジネスに向いている。 |

| ディスプレイ広告 | Webサイトやアプリに表示される、画像やテキスト、動画を活用した広告で「バナー広告」とも呼ばれる。「Googleディスプレイネットワーク」と「Yahoo!広告ディスプレイ」が主流。 | Webサイトやアプリを閲覧する人の「年齢」や「属性」に合わせた、自社商品のターゲットに近いユーザーに宣伝し認知させたい場合。 |

| アフィリエイト広告 | 自分のメディア(Webサイトやブログなど)を持つ第3者に、自社商品を宣伝してもらい、設定した反響や問合せが発生した時に広告費を支払う。 | 成果報酬型+月額利用費で第3者の手を借りて成果報酬型の広告運用をしたい場合。数千円~数万円のBtoCビジネス向け。 |

| 記事広告 | 他社が運用するWebメディアなどに「商品比較」や「インタビュー」、「体験レポート」形式で記事を掲載し認知、集客に繋げる方法。 | 自社商材と親和性の高い閲覧ユーザーに認知~自社商品について深く理解してもらいたい場合。BtoBビジネスで使われる傾向がある。 |

| ポータルサイト | 特定の業界や分野に特化した情報が集約されるWebサイトに広告を掲載する方法。 | 自社の業界や商品に興味を持つ、購入により近しいユーザーに認知させたい場合。 |

| オウンドメディア | 自社で運営する公式サイト以外のWebサイトやブログメディア。ユーザーが持つ課題を解決するコラム記事などを作り集客する方法。 | 自社公式サイト以外で集客チャネルを増やしたい、Webメディアに匹敵する集客力を中長期的に築きたい場合。 |

| リファラル | 商品(サービス)を利用したユーザーが親しい知人に紹介してもらい、購入に繋げる方法。 | 利用ユーザーが多く、ユーザーのネットワークを活用して集客したい場合。 |

| ダイレクトメール | 企業から個人や法人宛に、商品(サービス)の案内等を送るメールのこと。 | 自社と接点のあるユーザーに対して、知らせたい情報を直接送りたい場合。親和性の高い送付対象が多ければ有効。 |

| ポジショニングメディア | 業界に特化した専門メディアを作り、商材を検討するユーザーを集めるメディア。 | 自社商品の機能や良さを認知させ、理解した購入意欲の高いユーザーを集客したい場合。 |

検索エンジンからの集客方法

最も代表的な方法は、GoogleやYahoo! などの検索エンジンを経由することで流入を目指す方法です。

SEO対策

検索エンジンからのWeb集客のなかでは、SEO(検索エンジン最適化)対策は基本的なものです。何かについて調べたいとき、キーワード(知りたいこと)を検索窓に打ち込み、上位表示される記事から順に目を通していきますよね。狙った検索キーワードで、上位に表示されることで、サイトへの流入数が大幅に変わってきます。

検索結果には有料の広告枠(リスティング広告)があり、最上部に表示されていますが、SEO対策は自然検索(オーガニック検索)からの流入を目的としています。

コストをかけて上位表示させるのではなく、ユーザーニーズに応えるコンテンツをつくることで、検索結果の上位に自然と表示されている状態です。

Googleなどの検索エンジンは、「検索している人にとって有益な情報」と判断したものを上位表示させる仕組みになっています。狙うキーワードによって上位表示への難易度も変わりますが、商品(サービス)名や地域名、自社商品と近しい検索キーワードはしっかりとコンテンツ内に盛り込むことが重要です。

そして、自社商品のターゲットユーザーのニーズを意識し、検索する可能性があるキーワードもしっかりと対策しておきましょう。

内部施策と外部施策

SEO対策の中でも特に重要なのが「内部施策」と「外部施策」です。

内部施策とは、検索エンジンに高く評価してもらえるように、サイト内部の「HTMLタグ」「サイト構造」「内部リンク」などを改善することです。

タイトルタグに施策キーワードを入れ、Googleのクローラビリティ(サイト内を巡回しやすくすること)を上げて評価されやすくなるように、パンくずリストの作成、関連度の高い記事同士をリンクする方法などがあります。

一方の外部施策は、関連度の高い他のWebサイトや記事から自社サイトにリンクを貼ってもらう(被リンク)ことで、有益なサイトである証となり、Googleから評価してもらいやすくする方法です。

関連記事:SEO戦略とは?何か立案方法やメリット・デメリットも含めて解説

リスティング広告

リスティング広告は、「有料検索」や「検索連動型広告」とも呼ばれるWeb集客方法です。上述したSEO対策とは異なり、コストをかけることで検索結果画面の広告枠に表示させることができます。

検索キーワードによってクリック単価が定められており、クリックされた数に応じて費用がかかる形になります。SEO対策には専門的な知識が必要で、実際に対策をする人件費もかかります。

また、すぐに表示順位に変動が起こらない場合も多いです。そのため、特定のキーワードで検索するユーザーへの認知を高めたい場合、即効性を求める場合は特に有効なWeb施策です。

関連記事:【BtoB向け】リスティング広告の基礎知識から成功するためのコツを探る

MEO(Googleビジネスプロフィール)

MEOは、「マップエンジン最適化」で、Googleマップで自社情報を上位表示させるための施策を指します。SEO対策と似たような印象ですが、MEO対策のために情報を入力・修正するのはGoogleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)の画面になります。

Googleビジネスプロフィールは無料で始められるGoogleのサービスとなっており、地図上に情報を表示させる点で、特定の地域やエリアを商圏とするローカルビジネスや実店舗への集客と相性が良い方法です。飲食店や病院などの来店・来院型ビジネスにとっては、MEO施策を行うことはかなり重要度が高くなっています。

店舗の場所や営業時間、電話番号を正しい情報にするだけでなく、口コミへの回答、雰囲気を伝える写真を投稿、お得なクーポン・セール情報を載せるなどして、小さなホームページのような役割を持たせることで、Webからの集客に繋げていきましょう。

SNSを活用した集客方法

ICT総研の「2020年度 SNS利用動向に関する調査結果」によると、日本のSNS利用者は7,925万人にのぼり、80%の普及率となっています。さらに、2022年末には8,241万人に拡大する見込みです。※1

※1 データ引用元:ICT総研 | 2020年度 SNS利用動向に関する調査

このようにわたしたちの生活に欠かせなくなったSNSを、マーケティングに活用する企業が増えています。Web集客の中でもSNSを活用する方法は、大きく分けて2つあります。

- アカウント運用による集客

- SNS広告による集客

アカウント運用による集客

企業アカウントや店舗アカウントを運用することにより、フォロワーを増やし、情報を届けられるユーザーを増やす手法です。

自社の情報を発信するだけでなく、ターゲットユーザーのニーズに応える有益な情報発信を継続的に行うなど、長期的に運用する必要があります。

ただアカウントフォローをしてくれるユーザーは、自社を魅力に感じてくれているファンといってもよい存在です。新商品やサービスへの関心も高く、それらの情報発信をすれば購買などに至ってくれる可能性も高いでしょう。

またそういったフォロワーは情報の拡散にも協力してくれるため、思いもよらないユーザーにも情報を届けられる可能性があります。まずは、代表的なSNSについて見ていきましょう。

X(旧:Twitter )

X(旧:Twitter )は、140文字以内の短い情報を共有できるサービスです。速報性・拡散性に優れており、うまく活用することで大衆の心を掴むことも可能です。アカウント運用で有名な企業の1つに、SHARPが挙げられます。ゆるいツイートで多くの心を掴み、80万人以上のフォロワーを獲得しています(2021年3月時点)。

X(Twitter)運用代行会社10選比較!各社の費用や口コミ評判をまとめて紹介

Instagramは、写真や動画の投稿がメインのSNSです。利用者の視覚に訴えるサービスのため、飲食店やクリニック、ホームメーカー、アパレルといったビジネスの製品やサービス、イメージを発信することに長けています。

Instagram運用代行会社を比較!インスタ運用費用や導入事例を紹介します

Facebookは、実名で利用することが原則のSNSで、40代~60代の人気を集めています。エッジランクにより投稿が時系列で表示されないこと、友達の友達にまで投稿が届くという大きな特徴があります。ファンとの距離感やコミュニティを意識することで、コメントなどのコミュニケーションが発生しやすい運用が可能です。

Facebook運用代行会社23選!運用代行内容や広告費用も比較紹介

LINE

LINEは、スーパーアプリとしての顔を持つ国内最大級のSNSです。公式アカウントの運用により集客も可能で幅広い年齢層のユーザーにアプローチできます。LINEの公式アカウントを使った事例にヤマト運輸や日本郵便が挙げられます。

集荷や再配達、荷物の追跡など、面倒な手続きがLINE上で完結するようにしており、ユーザーの心理を理解したサービスとして有名です。

LINE運用代行会社15社を徹底比較!サービスの強みや費用を紹介

TikTok

TikTokは、瞬く間に世界を席巻したショートビデオプラットフォームです。このアプリは、若者を中心に一大ムーブメントを生み出し、マーケティングの新たな地平を開拓しました。TikTokの魅力は、誰でも簡単にクリエイティブなコンテンツを作成し、世界中の人々と共有できる点にあります。特に企業やブランドが注目すべきは、このプラットフォームを利用した集客手法の多様性です。

TikTokでの集客は、ターゲットとする視聴者に合わせたオリジナルコンテンツの制作が鍵となります。例えば、製品の魅力を前面に押し出したり、使い方を紹介するチュートリアルビデオを投稿したりすることで、視聴者の興味を引きます。また、ハッシュタグチャレンジを活用してユーザー参加型のキャンペーンを展開することで、自然な形で製品やサービスを宣伝できます。

TikTok運用代行会社おすすめ26選徹底比較!費用相場や導入事例を解説します

関連記事:SNSによる集客方法とSNSマーケティングの基礎知識まとめ

SNS広告による集客とは

SNS広告とはその名の通り、各ユーザーアカウントのタイムラインなどに広告を表示させる方法です。

- Twitter広告…問い合わせや購入などのコンバージョン、フォロワー獲得やツイートのエンゲージメントが可能

- Instagram広告…写真・動画などビジュアル訴求で、認知向上、サイトPVや動画再生数アップ、直接コンバージョンによる売上獲得が可能

- Facebook広告…コンバージョン、サイトへアクセスさせるトラフィック、動画の再生数アップが可能

- LINE広告…タイムライン、ニュース、ブログ、マンガなどLINE関連のメディアへの広告掲載が可能

といった形で、SNSによってユーザー層や広告掲載の基準・効果も違いますので、比較したうえで利用するようにしましょう。

またSNS広告はアカウント情報などをもとにパーソナライズされるため、潜在的に自社と相性のよいユーザーや、興味を持ってくれそうなユーザーに対して表示される点も特徴です。

SNS広告の費用について

SNS広告でかかる費用については、各SNSの特徴に応じて様々な課金形態があります。例えば、以下のようなものです。

- インプレッション課金…広告が特定の回数表示されるごとに費用が発生する

- クリック課金…広告が1回クリックされるごとに費用が発生する

- アプリのインストール課金…広告を通じてアプリがインストールされるごとに費用が発生する

- 動画の再生による課金…動画広告の再生数や再生時間に応じて費用が発生する

- エンゲージメント課金…「リツイート」「いいね」などの、エンゲージメントごとに費用が発生する

- フォロワー課金…フォロワーの獲得ごとに費用が発生する

SNS広告の出稿に関しては、詳細をしっかり確認し、どういった条件でコストがかかるのか認識しておきましょう。費用の課金形態は広告内容によって選べる場合もありますので、重要な要素として慎重に検討して下さい。

SNSは拡散力が高いため、しっかり見積もっておかないと想定以上のコストがかかってしまうリスクもあります。予算上限をあらかじめ設定できる課金形態もありますので、自社の状況にあったものを選びましょう。

Facebook広告

Facebook広告は、デジタルマーケティングの中核をなす強力なツールです。その魅力は、世界中で数十億人が利用するFacebookの膨大なユーザーベースにアクセスできる点にあります。このプラットフォームを活用することで、特定のターゲット層に細分化してアプローチすることが可能となり、マーケティング効率を格段に向上させることができます。

Facebook広告の最大の利点は、ユーザーの興味・関心、年齢、性別、地理的位置、さらには行動パターンまで、細かいセグメントに基づいて広告を配信できる点です。これにより、企業は自社の商品やサービスに最も関心を持つであろう潜在顧客に直接メッセージを届けることができます。また、Facebookの広告管理ツールは、キャンペーンのパフォーマンスをリアルタイムで追跡し、必要に応じて戦略を調整することも容易です。

Facebook広告代理店を比較!運用代行内容や導入事例、料金をまとめて紹介します

Instagram広告

Instagram広告は、ビジュアルコンテンツを中心としたSNSマーケティング戦略において欠かせないツールとなっています。その強みは、Instagramの豊富なユーザーベースと、高度なターゲティング機能を組み合わせることで、ブランドの視認性を向上させ、具体的なコンバージョンを促進することにあります。

Instagram広告の主要な特徴は、その多様な広告フォーマットです。ストーリーズ広告、フィード広告、IGTV広告など、様々な形式でユーザーの注意を引きつけることができます。これらの広告は、ユーザーのライフスタイルや興味に応じてカスタマイズされ、ターゲットオーディエンスに対して自然な形で表示されます。

インスタグラム広告代理店を比較!Instagram広告運用代行の費用や基礎知識も併せて解説

外部サイトからの集客方法

外部サイトから自社ホームページやLPへ流入させるWeb集客方法を紹介していきます。

- ディスプレイ広告

- リマーケティング広告

- アフィリエイト広告

- 記事広告

- ポータルサイト

- オウンドメディア

- ポジショニングメディア

など、さまざまな手法がありますが、多くは他社が運営するサイト(特定の業界の専門性があるサイトや、知名度が高いサイト等)の力を借りて、コストをかけて集客するものがほとんどです。

また、ホームぺージ以外のサイトを自社で立ち上げることで、Web集客する方法もあります。

ディスプレイ広告

ディスプレイ広告は、様々なWebサイトやアプリに掲載されるバナー広告のことを指します。代表的なのは、Googleディスプレイ広告とYahoo!ディスプレイ広告でしょう。

これらのディスプレイ広告の強みは、マーケティング機能が豊富なことです。性別や年齢、地域など細かく絞ることも可能なほか、購買意向が高い人や、興味関心の高い人に直接的なアプローチができます。

それらの設定に応じて、様々なWebサイトやアプリに横断的にバナー広告が表示されるため、自社と親和性の高いユーザーを追いかけるような形で、自社の広告と接する機会を増やすことができます。

ディスプレイ広告の費用

ディスプレイ広告は基本的にクリック課金制(PPC)になっています。単純にユーザーの目にとまる(サイト上に表示される)だけでは費用はかからず、クリックした段階で課金されます。

またディスプレイ広告の費用について特徴的なのは、クリック単価が入札制となっている点です。

つまりクリックされた際の単価を広告主側が設定することができます。ただし入札制という言葉どおり、入札価格を高く設定している広告主のディスプレイ広告がより表示されやすくなるわけです。

またクリックされればされただけ費用がかさんでいくのでは?という不安もあると思いますが、1日の費用上限を設定できるため、自社の予算内で収めることが可能です。

リマーケティングも効果的

Web集客におけるディスプレイ広告において、リマーケティングについての設定も非常に有効でしょう。

リマーケティングとは、例えば一度自社ホームページを閲覧したことのあるユーザーに対して、広告を表示させるといったものです。

- 標準のリマーケティング…テキストやバナー形式での広告配信

- 検索広告向けリマーケティングリスト…検索しているユーザーに向けた広告配信

- 動的リマーケティング…ユーザーが閲覧した商品に似た広告やよく見られている商品の広告配信

- 動画リマーケティング…自社の動画を視聴したユーザーや自社のYouTubeチャンネルに訪れたユーザーに対する広告配信

- Googleアナリティクスリマーケティング…計測データをもとにリストを作成し、そのユーザーに向けて広告配信

など、他にもリマーケティング広告にはさまざまな種類があり、自社にとって有用な手法を検討する必要はありますが、興味を持ってくれたユーザーを逃がさないという点でいずれも有効な方法となります。

アフィリエイト広告

アフィリエイト広告とは、アフィリエイター(ブロガーやインフルエンサー等)の記事コンテンツからWeb集客を図る方法になります。

まずASP(アプリケーションサービスプロバイダ)に自社の商品情報やバナー広告の画像などを登録。また報酬を支払う判断基準や報酬額などを設定します。

一方のアフィリエイターは、ASP内にある商品の中から自分と相性の良い商品を紹介するコンテンツを作成し、送客することで報酬を獲得することができる、という仕組みです。

自社への流入窓口を無数につくることができるため有効ですが、各アフィリエイターが作成するコンテンツの内容やクオリティには目を光らせる必要があります。

関連記事:アフィリエイト広告を依頼する前にメリットデメリットについて知る

アフィリエイト広告の費用

アフィリエイト広告の成果に対する単価は広告主が設定することができます。同じようなアフィリエイト広告を出している企業などがあれば、費用相場を一度確認してみましょう。

費用は抑えたいところですが、他社と比べて著しく低単価の場合、アフィリエイターがそもそもコンテンツを作成してくれなくなってしまうためです。

基本的には単価×件数が費用になりますが、ASPを介している場合はさらに手数料が費用としてプラスされます。アフィリエイト広告の場合、送客されてきたユーザーを成果として認める承認作業が必要となります。

広告主が承認することで始めてアフィリエイター側の成果として確定するわけです。こういった承認作業の工数を代行してくれる、アフィリエイト運用代行のサービスも多数あります。当然コストは上乗せされますが、自社で対応が難しい場合は検討してみる価値はあるでしょう。

記事広告

記事広告とは、他社が運用するWebメディアやポータルサイトなどに、自社のインタビュー記事を掲載するWeb集客方法です。ターゲットユーザーがよく閲覧するサイト等で記事広告を受け付けている場合は検討してみるといいでしょう。

認知機会を創出するだけでなく、自社がアピールしたい特徴や強みを詳細に伝えることができる上に、広告感も薄めることができるため記事を読んでもらえる可能性も高いでしょう。

関連記事:記事広告(タイアップ広告)制作の基礎知識

記事広告の費用

記事広告の費用に関しては、50万円程度から500万円以上まで掲載するメディアによって大きく異なります。PV数など掲載するメディアのパワーによってが、金額は大きいが1PVあたり換算すると妥当な場合もあり、慎重に検討する必要があります。

また記事広告の掲載期間もメディアによって異なり、1ヶ月、3ヶ月、無期限など様々なので、検討の際には注意して下さい。

ポータルサイト

ポータルサイトとは特定の業界や分野に特化した情報が集約されている、窓口や玄関となるサイトのことです。

この説明ではわかりにくいですが、例えば、ぐるなび、ホットペッパー、エキテン、SUUMOなどの具体例をイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。

こういった情報が集約されたポータルサイトは、ユーザーが比較検討する際に参考する可能性が高く、そこに自社情報が掲載されていることで認知してもらうチャンス、比較検討の土俵に乗るチャンスを増やせます。

各ポータルサイトによって、掲載できる情報や検索軸などに差があったり、料金によって表示順位や情報量が変わったりする場合もありますので、コスト面を加味しながら検討してみて下さい。

ポータルサイトの費用

ポータルサイト掲載に関する費用については、各サイトによって異なりますが、掲載自体は無料というものが多くなっています。

自社の情報掲載や資料などの掲載自体は無料で、資料ダウンロードや申込が発生した際に費用が発生する成果課金型が主流です。

また多くのポータルサイトでは無料プランに対して、月額制の有料プラン等を用意しています。この場合は有料にすることで、優先的に自社の情報が表示されるなど、集客効果の向上につながります。

他にも有料・無料で、掲載できる情報量に差があったりする場合もあるため、成果につなげるために必要な情報量と予算なども加味しつつ掲載を検討してみて下さい。

オウンドメディア

オウンドメディアとは、自社でメディアを運用するWeb集客方法です。例えば、ホームページ内でのブログやSNSアカウントなども含まれますが、主にはホームページ以外に自社で運用するWebサイトを指すことが一般的です。

オウンドメディアではユーザーニーズを一番に考え、ユーザーにとって有益な記事・コンテンツを継続して発信することで、自社に対する信頼感の醸成やファン化してもらうことを期待できます。

ホームぺージよりも関連する幅広いキーワードに対するSEO対策が可能なため、ニーズはあるが自社を知らないという潜在ユーザー層(見込み顧客)の獲得にも有効です。

テーマ性を統一することで検索エンジンで評価してもらいやすく、企業が前面でないため広告っぽさやビジネスっぽさを感じさせにくいのもメリットです。

オウンドメディアの制作費用

オウンドメディアの制作費用については、20万円程度のものから300万円以上まで、幅広くなっています。この費用の大きな差は、オウンドメディアの制作に関わる様々な要素をどこまで任せるかによります。

例えば最低限Webサイトができればいいということであれば安価な制作も可能です。オリジナリティのあるコンテンツを用意したい、ハイクオリティのデザインにしたいなど、要望・希望に応じて費用もかかります。

さらに集客を成功させるためには、Webマーケティングの戦略設計が必要です。こういった戦略から、それに基づいたオウンドメディア構築・デザインなどを依頼する場合は200~300万円以上にもなる場合があります。

確かに高額ではありますが、しっかりと集客成果を出すオウンドメディアを作るためには、ターゲットニーズを把握し、それに応える質の高いコンテンツを作る必要があるため、戦略の重要度が非常に高いです。

戦略設計について自社に知見やノウハウがない場合は、マーケティング戦略から依頼をした方が、結果的に費用対効果にあうオウンドメディアがつくれるでしょう。

また、上記金額は初期の制作費用の目安です。オウンドメディアはコンテンツの更新や、SEO対策のてこ入れなど、運用をし続ける必要があります。

こういったサイト運用も依頼することができますが、対応範囲によって月1万円~20万円程度と、目安費用に幅がありますので注意して下さい。

関連記事:オウンドメディアとは?8,000サイト制作実績から見えた成果の出る作り方

直接流入による集客方法

URLをブラウザに入力したり、ブックマークから直接アクセスしたりする等して自社ホームページ等に流入させることを直接流入といいます。

直接サイトやブログへのアクセスへ流入させる方法として大切なポイントは、「流入経路・入口」を増やすことです。

名刺やメールのフッターにURLやQRコードを掲載する、というのはイメージしやすいでしょう。また、店舗の壁や入り口にQRコードを掲載したり、チラシに掲載したりすることも効果的です。

入力の手間などを考えれば、やはりQRコードを活用することをおすすめします。

リファラル(紹介)によるWeb集客

リファラル集客も、直接流入として注目されています。リファラル集客とは、知人や家族など近しい人への紹介によって、新規顧客を獲得する仕組みのことをいいます。

誰かを紹介すると特典があるといったキャンペーンを行うことで促進することもできます。

こうした利用者の生の声によって新規顧客の獲得に広がっていくケースは昔からありますが、仕組み化することもポイントです。

- SNSなどを活用し、口コミを収集・拡散する

- 顧客をアンバサダーに指定し、SNSなどを使って周囲の人々に魅力などを広めてもらう

といった形で、直接の知人ではなくてもリファラル集客を実施することも可能です。リファラル集客でも、WebサイトやSNSを活用することでさらなる効果に繋がりやすいというメリットがあります。

また、リファラルで獲得した新規顧客にアプローチするためにも、自社サイトの内容やデザインを見直し、コンテンツを充実させることもポイントです。

ダイレクトメール

Web集客には、メールを使った手法もあります。日々のやりとりでは、メッセンジャーアプリやチャット等が主流ですが、情報量が多い場合はメールの方が見やすさでは、ダイレクトメールに軍配が上がります。

また、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを使えば、メール配信を自動化することもでき、工数をかけずに行うことも可能です。

MAツールとは、マーケティング活動を自動化できる仕組みのことを言います。業務や営業工数の改善などマーケティング活動の効率化を図るために有用です。

メルマガひとつでも、ユーザーに応じたセグメント分けをすることでユーザーの欲しい情報を1to1で配信可能になり、高い効果が期待できます。

また、メール配信後には効果測定も可能で、ユーザーの開封率やクリック率なども見えてきます。これにより、企業の商品紹介や新着情報の展開、顧客との関係構築など精度の高いメールマーケティングが可能となるでしょう。

関連記事:

BtoB向けのマーケティングオートメーションツール

BtoC向けのマーケティングオートメーションツール

Web集客方法の選び方

Web集客の方法は多岐にわたります。少ない費用で始められるものを選びがちですが、Web集客方法を選ぶ際の重要なポイントは、「目的とターゲットに合った集客手法を選ぶ」ことです。なぜ、Web集客を行うのか、その目的は

- 見込み客の獲得なのか?

- 成約獲得なのか?

ゴールを明確化した上で、「それを実現する方法はどれか?」の視点で選ぶことです。

そうすれば、自ずと狙うべきターゲットも絞り込まれます。

すでに自社商品をある程度認知しているターゲットを購入へと後押ししたいのか、あるいは全く認知していないターゲットにアプローチしたいのかによって、選ぶべきWeb集客方法も変わってきます。

「少ない費用で済むから…」といった理由で安易に選ぶことは得策ではありません。

その上でターゲットとするユーザーと自社が最も接点が持てる方法(媒体)はどれなのかを意識する必要があります。ここまで紹介してきたWeb集客方法から、「どれを選ぶべきか」迷ったら、上記の視点でチェックしてみて下さい。

成約率が高いユーザーを獲得するWeb集客方法

これまでお伝えしてきたWeb集客のポイント・コツを活かすことで、自社と相性の良いユーザー、つまりは商談や成約へとつながりやすいユーザーだけを狙ったWeb集客施策が実現できます。

そのWeb集客方法は、「ポジショニングメディア」といいます。

ポジショニングメディアとは?

※バナーをクリックするとポジショニングメディアを詳しく紹介したページに遷移します。

インターネット上に情報が溢れるいま、ユーザーはどの商品が自分に合っているのかがわからず、人気の商品や口コミの良い商品を選んでしまいます。

しかし「〇〇で選ぶなら自社商品のほうが良いのに…」と歯がゆい思いを持っている企業様も多いのではないでしょうか?

ポジショニングメディアは、「〇〇というニーズ」を持つユーザーに、貴社商品を見つけてもらい、選んでもらうためのWeb集客方法です。

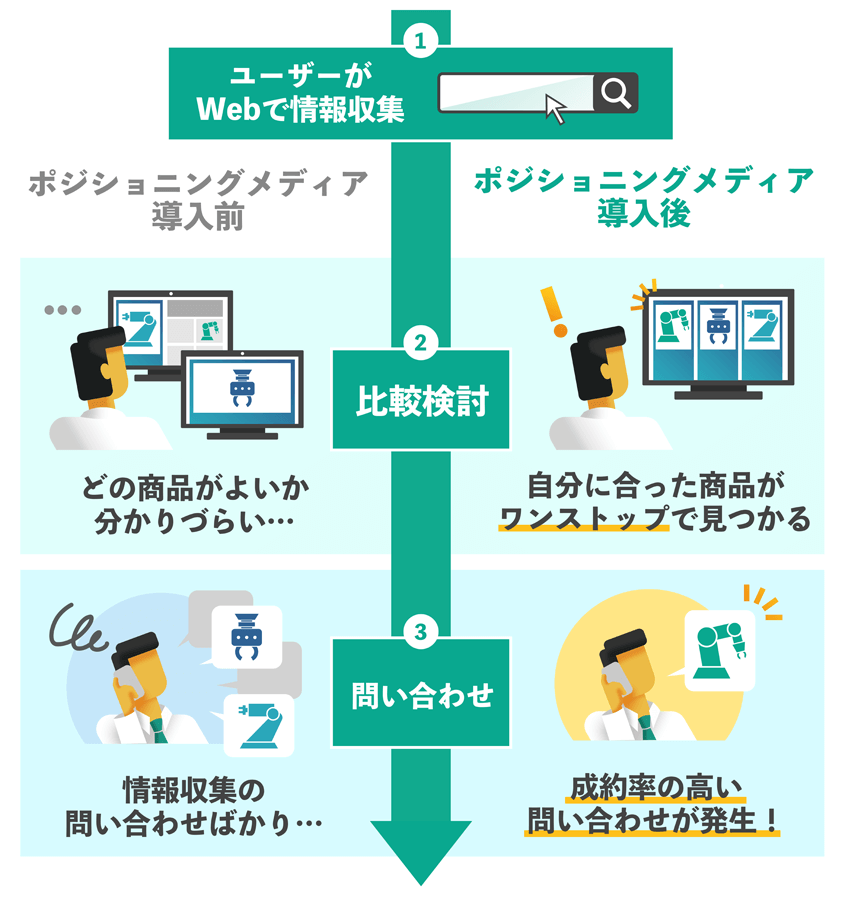

ポジショニングメディア導入前と導入後の違い

ポジショニングメディアでは、競合商品との違いや、貴社ならではの強みをユーザーに伝え、市場内でのポジション(立ち位置)を明確にします。

ポジショニングメディアからの問い合わせは、よくある競合他社と比較される「とりあえず資料請求」のような温度感ではなく、「貴社の商品の導入を検討しているので詳しく教えて欲しい」という購入意欲が高いリードを獲得することができます。

「集客が上手くいかない…」という場合はもちろん、「問い合わせがあっても成約に繋がらない」という場合も、その解決策として検討してみて下さい。

ポジショニングメディアを活用したWeb集客成功事例

岩手の省エネ住宅事情まるわかりカタログ「えねいわ」

画像引用元:https://www.eneiwa.com/

岩手の省エネ住宅事情まるわかりカタログ「えねいわ」では、寒さが厳しい岩手の冬も光熱費を気にせず快適に暮らせるうえ、場合によってはプラスの収入を得ることもできる「ZEH住宅」の建築実績が豊富にある工務店・ハウスメーカー4社を特徴ごとに紹介しています。

岩手で省エネ住宅を建てたいとお考えの方にとって、「自分たちに合った省エネ住宅が建てられる住宅メーカー」が見つかるメディアです。

このポジショニングメディアを導入したことで、反響数が前月対比で150%増えました。ご担当者の方へのインタビュー記事はこちらをご覧下さい。

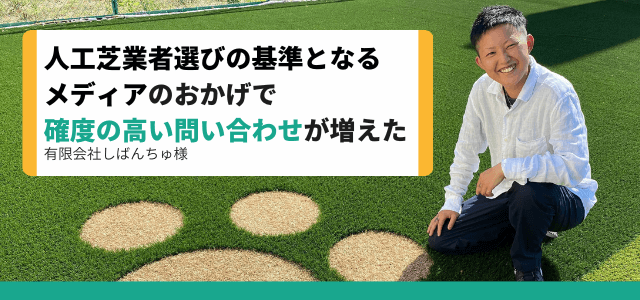

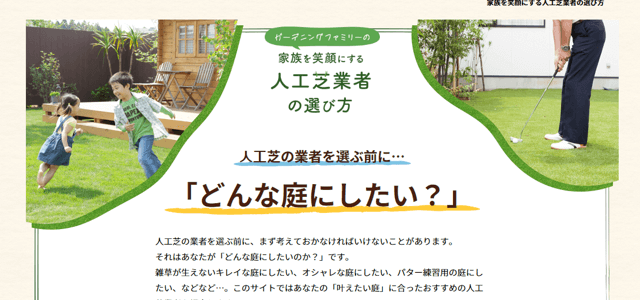

ガーデニングファミリーの家族を笑顔にする人工芝業者の選び方

画像引用元:https://www.artificialgrass-suppliers.com/

ガーデニングファミリーの家族を笑顔にする人工芝業者の選び方は、全国各地の人工芝業者26社を徹底調査し、「雑草が生えない庭にしたい」「オシャレな庭にしたい」など要望別におすすめの会社を厳選して比較。全26社の料金・施工費はもちろん、人工芝のサンプル&施工レポートもお届けしています。

ポジショニングメディア導入前は、Google広告やランディングページを制作し集客を行っていました。コロナ禍により、人工芝の需要が一気に伸び、自社と同じようなサービスを展開する業者が急増。

どこも似たようなサービスを展開し、Webでどのように差別化すべきか迷っている中、自社の強みを訴求するポジショニングメディアを導入。

結果、「自社に依頼しよう」と絞り込んだ上で問い合わせをするユーザーが増えたそうです。

詳しくは、こちらの導入インタビューをご覧下さい。

Web集客を成功させるポイント

自社ならではの強みを明確にする

どのような集客施策を行うにしても、何をユーザーに伝えるかという点は非常に重要です。その「何を」に当たる点が、自社ならではの強み、独自性や差別化ポイントということになります。

市場分析や競合分析などを通じて、ユーザーのニーズにも合致している、自社にしか提供できていない価値を明確にしましょう。

ゼロから考え始めるのは難しいので、例えばSWOT分析やSTP分析、バリュープロポジション分析などのフレームワークの活用が効果的です。

目的を決める

そもそもなぜWeb集客をしていくのか、その目的が明確でなければ、方針や施策にずれが生じてしまい効果的な集客にはなりません。

例えば資料請求をしてほしいのか、会員登録やLINEの友達登録をしてほしいのか、商品を購入してほしい(売上を上げる)のか、様々な目的が考えられます。

自社がなにを目的として、Web集客を進めていきたいのかをまずは明確にしてみて下さい。

ターゲットを決める

Web集客において、「誰に」伝えたいのかを決めなければ、集客方法が決めにくくなってしまいます。

Web集客の目的を達成するためには、どんなニーズを持ったユーザーがターゲットになるのかを洗い出してみましょう。

ターゲットが明確になれば、詳細なターゲット像であるペルソナを設定しやすく、どのような媒体・手法を使えばターゲットに情報を届けやすいかもわかるようになります。

また、自社の強みとニーズが合致するユーザーであれば、他社と比較検討されたとしても、自分に合っている商品・サービスとして自社を選んでくれやすくなります。

カスタマージャーニーをつくる

カスタマジャーニーとは、ユーザーや顧客が購入・契約にいたるまでにどのような心理になるか、行動をするかを段階ごとに可視化したものです。

大きく「認知」「興味・関心」「比較検討」「購入」という4段階において、どのようにユーザーと接触するか、そしてユーザーはどんな行動をするのか、思考・感情を抱くかなどを考えていきます。

カスタマージャーニーを考えられると、どのようなアプローチが効果的か、また何を改善すべきかも整理しやすくなります。

Webメディアで強みを分かりやすく伝える

「誰に」「何を」伝えるかが決まったら、次は「どのように」を考えましょう。自社の強みがわかりやすく、ターゲットにあわせた表現方法やストーリーはどんなものか検討してみましょう。

例えば、写真を使う、動画を使う、文章で伝える、といった伝え方の部分でも複数の選択肢があります。

そして自社のことがしっかり伝わる土台となるWebメディアやLPを用意しておくことで、自社のイメージにブレがなくなり、Web集客やWebブランディングもしやすくなります。

リスティング広告やSNS広告、バナー広告などはスペースが限られており、自社のことを伝えきるのは難しいでしょう。大抵はホームページなどに遷移させて、そこで問い合わせなどのCV(コンバージョン)を獲得することを想定します。

そのように様々なWeb集客手段や広告から流入させる、WebメディアやLPが整っていなければ、せっかく獲得した見込み客をみすみす逃すことになってしまいます。

かといって押し売り感が強くなってしまうと、ユーザーは離脱してしまうため、あくまでユーザーにとっての価値を伝える、ユーザーファーストの表現ができているか注意をして下さい。

広告っぽさを感じさせない、読みもののような記事LPを挟むことで、自然に自社の魅力を認知してもらう方法もあります。

Web集客の効果を振り返って分析・改善する

Web集客の施策は一度行えば終わり、というものではありません。集客数が増加したか、ターゲット層のユーザーが流入しているか、資料請求や問い合わせにつながっているか…など、目的通りの成果が出ているかを随時チェックしPDCAをまわす必要があります。

想定した効果がない場合は、問題点を洗い出し改善を実施。そしてまた成果をチェック…、という形で改善と効果検証を繰り返すことで、目的を達成する精度の高いWeb集客が可能になります。

Web集客のコツを意識しよう

Web集客のコツとして意識しておくべき点は、ゴールから逆算した導線設計をするということ。ゴールとは受注や申込など、成果とも言いかえられるものです。

- 興味を抱いたユーザーの温度感を高め行動を促す、ストーリーと根拠があるか

- 興味がある、比較検討したい、購入の決め手が欲しいなど、ユーザーの各フェーズに対するコンテンツがあるか

- 欲しい、もっと知りたいと思ったときに、詳細ページに飛ぶリンクボタンがあるか

- リンクの見やすさなど、ストレスを与えないユーザビリティになっているか

など、受注や申込といったゴールへと誘導する流れができており、余計なストレスを感じさせる要素がないかという点はWeb集客の成功確率を上げるコツであり、要チェックポイントです。

スマートフォンでの見た目は必ず確認

上記のコツでも書いたとおり、ユーザーにストレスを与えないという点が重要ですが、その上でスマートフォンで見たときの見やすさ・使いやすさも大きなポイントです。

いまやインターネットを見るデバイスとしてはスマートフォンが使われることがほとんど。10代~50代という幅広い世代においてすでにパソコンの使用率を超えています。(※2)

中でも10代~40代の80%以上はネット閲覧にスマートフォンを使用(※3)しており、小さな画面での見やすさや使いやすさがWeb集客に大きな影響を与えることは確実です。

※2,※3データ引用元:総務省「平成30年版情報通信白書」 | インターネット利用の広がり

Web上に広告を出す際や、Webサイトやコンテンツを制作した際には、文字は小さすぎないか、リンクボタンは押しやすい大きさか、読み込み速度が重くないか、といったポイントを、実際にスマートフォン上で確認するようにしましょう。

Web集客のはじめ方

Web集客の重要性を感じて、いざ始めよう・導入しようと思っても「何からやれば…」と迷ってしまいますよね。大別するのであれば、新たにマーケターを雇う、社内スタッフを育成する、コンサルティング会社・マーケティング会社に依頼する、という始め方が考えられます。

Web集客を推進するマーケターを雇う

Web集客を行うにあたって、すでに経験や知識のある人材を外部から雇うという方法です。Web業界に強い求人サイトや転職サイトなども増えているため、採用に活用してみてもよいでしょう。

Webマーケターと一言にいっても様々な業務やスキルがありますが、総じて平均給与が高いためそれなりの人件費を準備する必要があります。

また、社内にWebマーケティングに精通している人物がいない場合、新たに雇ったマーケターの仕事ぶりの評価が難しいというリスクも。

良い人材に出会えればよいのですが、元々の知り合いや、仕事ぶりを信頼できる人材が思い当たるのであれば、そちらから声をかけてみる方がよいでしょう。

Web集客やマーケティングに関する本・セミナーで勉強する

社内メンバーにWeb集客に必要な知識、マーケティングのノウハウなどを勉強してもらって、担当者になってもらう方法です。

Webマーケティングに関連する書籍やセミナーは数多く、インターネット上での検索でも関連記事は多数ありますので、いつでも勉強が可能です。

注意点としては、Webの世界は変化のスピードが早く、一度勉強して身につけた知識がすぐに役立たなくなるということもあります。

常に情報収集し、勉強を続ける必要がありますので、Webそのものに抵抗がなく柔軟に対応を続けられる人材を選びましょう。

Web集客をコンサルティング会社やマーケティング会社に依頼する

最後は、Web集客のコンサルティングを依頼したり、外部の会社にすべて任せるというパターンです。

Web集客は必要な知識が多いため、スピーディーに始めるのであれば、すでに知識とノウハウを持っているプロに任せるのが確実です。

分析や戦略設計からコンサルを依頼する場合は比較的高額にはなると思いますが、知識がない状態で失敗するリスクや、競合に遅れをとるリスクを考えれば、Web集客のコンサル依頼や外注化は有力な選択肢になります。

また具体的なマーケティング施策を共有してくれる、戦略を丁寧に説明してくれるといったパートナーが見つかれば、外注しつつも自社スタッフのノウハウ蓄積・育成が同時にできることもあります

自社の状況や市場環境にあわせて、最適なWeb集客の始め方を検討してみて下さい。

Web集客に活用できる8種類のツール

オウンドメディアなど、自社コンテンツからのWeb集客を図る場合、コンテンツの制作や改善に便利なツールが多数あります。代表的なものをいくつか紹介します。

| ツール名 | 概要 |

|---|---|

| キーワードプランナー | Googleが提供する検索キーワードごとの「月間検索数」が分かる |

| UberSuggest | 関連キーワードの「検索数」や「SEO難易度」を一覧で見ることができる |

| ミエルカ ヒートマップ | サイトやコンテンツ内での「ユーザー行動」が可視化できる |

| パスカル | 「キーワード選定」や「コンテンツ改善」「効果測定」「競合分析」ができる |

| Googleアナリティクス | 「アクセス数」や「流入したページ」」など、サイトアクセスの様々なデータが確認できる |

| GRC | キーワードを登録すれば自動で「順位を計測」できる |

| サーチコンソール | 「どの検索キーワード」でWebサイトが見られているかが分かる |

| MAツール | 「見込み客の管理」や「顧客化に必要なマーケティング施策」が自動化できる |

キーワードプランナー

引用元:キーワードプランナー(https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/tools/keyword-planner/)

Googleが提供している、検索キーワードごとの月間検索数を見ることができるツールです。

本来的にはGoogle広告を出稿する広告主向けに、キーワード選定の参考となる情報を提供するためのツールですが、SEO対策や自社コンテンツのキーワード探しにも役立ちます。

無料で利用することも可能ですが、2022年現在はキーワードの検索数が大まかな数までしかわからなくなってしまいました。正確な検索数を見るには、一定額以上のGoogle広告の出稿が必要です。

UberSuggest

引用元:UberSuggest(https://app.neilpatel.com/ja/ubersuggest/overview)

UberSuggestは検索窓にキーワードを入れるだけで、関連キーワードも含めた検索数やSEO難易度を一覧で見ることができるキーワード提案ツールです。

アカウント登録なども不要なため手軽に使える点がメリット。無料で利用が可能な上に、スマートフォンなどからも閲覧できます。

またキーワードだけでなく、自社メディアのURLを入力すれば、どういったキーワードで流入しているかといったデータも確認可能。競合のURLを入力することで、競合分析にも活用することができます。

ミエルカ ヒートマップ

引用元:ミエルカ ヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)

ヒートマップとは、サイト上やコンテンツ内でのユーザーの行動を可視化することができるツールです。

どの部分でユーザーは目をとめているのか、どのボタンがクリックされているのか、コンテンツのどの部分でユーザーが離脱しているのかなど、目に見える形で確認ができます。

SEO対策や、Web集客のゴールになるコンバージョン率の改善などに役立ちます。

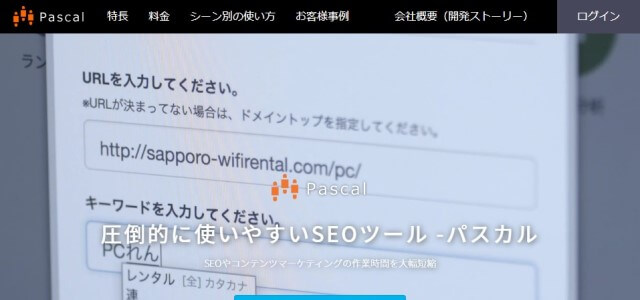

パスカル

引用元:パスカル(https://www.pascaljp.com/)

パスカルはSEOに関連する業務の効率化を目指して作られた、SEO支援ツールです。このツールひとつでキーワード選定やコンテンツ改善、効果測定、競合分析などを短時間で行うことができ、Web集客に関わる工数削減につながります。

操作がわかりやすい上に便利な機能が多数実装されており、SEOの初心者から上級者まで、目的にあわせて利用できます。標準的な機能を持つプロプランで月額66,000円で利用可能です。

Googleアナリティクス

引用元:Googleアナリティクス(https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/analytics/)

Googleアナリティクスは、Googleが提供しているWebサイトの解析ツールです。サイトへのアクセス数や/流入ページ、ユーザーが使用しているデバイス、年齢層・地域など、サイトヘのアクセスに関する様々なデータが確認できます。

流入してから遷移したページやコンバージョン数も確認でき、コンテンツが目的通りに機能しているか、または改善すべきコンテンツはどれかといった分析も可能。無料で利用できる上に有用な機能ばかりのため、Web集客を行う企業の多くが活用しています。

GRC

引用元:GRC(https://seopro.jp/grc/)

GRCは検索順位チェックツールです。キーワードを登録すれば自動で順位を計測できるため、順位の遷移をデータとして蓄積できます。順位変動のタイミングをわかれば、その時に実施した改善の効果や、順位に影響を与える要素を分析可能です。

有料であればある程度まとまったキーワードの順位を取得することが可能なため、狙っているキーワードが多い、コンテンツが多いという場合にはより有効。無料でも3URL・20キーワードまでなら利用可能です。

サーチコンソール

引用元:サーチコンソール(https://search.google.com/search-console/about?hl=ja)

サーチコンソール(Search Console)とはGoogleが提供する、検索分析ツールです。どの検索キーワードでWebサイトが見られているかがわかります。無料で利用可能。

ほかにもコンテンツのSEO的な問題点やペナルティの確認、被リンク状況のチェックなど、SEOの改善にも活用できます。またGoogleの検索エンジン登録の促進(インデックス登録依頼)も可能なため、日々の運用や改善には欠かせないツールです。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(マーケティングオートメーション)とは、その名の通り、マーケティング活動を自動化できるツールになります。

直接的なWeb集客の方法ではありませんが、Web獲得できた見込み客の管理や見込み客から顧客へと育成していくために必要なマーケティング施策の自動化ができるため、集客効率の向上や工数削減に役立ちます。

顧客のステータスに合わせて一斉にメールを送れたり、顧客の自社に対する興味度や相性をスコアリングすることで営業支援にも活用可能です。

Web集客でよくある質問

Q1.Webで集客するにはどのような方法がありますか?

Webで集客する方法には、即効性を求めるなら「リスティング広告」、検索市場で安定的にサイトへ流入させたいなら「SEO対策」というように目的に合わせて様々な種類があります。詳しくは「Web集客で活用できる12種類の方法」でご確認下さい。

Q2.どのWeb集客方法を選ぶべきか、選ぶポイントはありますか?

Web集客の方法は多岐に渡ります。少ない費用でできる方法を選びがちですが、その方法は「見込み客の獲得」なのか、または、「成約の獲得」なのか、ゴールを明確にした上で、それを実現する方法はどれか?の視点で選びましょう。つい、広告を出すことが目的になりがちですが、最終的なゴールは成約に繋げることです。詳しくは「Web集客方法の選び方」をご覧下さい。

業種別のWeb集客方法まとめ

「自分の業界や事業では、どんなWeb集客が合うのか?」と気になるご担当者の方もいらっしゃるでしょう。そこで最後に、業界別・事業別のWeb集客方法をまとめて紹介します。こちらも合わせて参考にしてみて下さい。

Web集客でお悩みならZenkenへ

ここまで様々なWeb集客方法を紹介してきましたが、方法が多岐にわたるため「何から手を付ければいいのか」「どの方法が自社にとって最適か」と頭を抱えてしまうかもしれません。

またホームぺージやLPはあるもののうまく効果が出ていない、第三者の目から客観的に見てみるとどうなんだろうという課題感を持たれている場合もあると思います。

Zenkenでは業界・業種を問わず、120業種を超えるクライアント企業のWeb集客を支援してまいりました。徹底した市場分析・ユーザー分析をはじめ、マーケティング戦略の提案、Webサイトの制作・運用までワンストップで対応可能です。

また、Web面談システムを使い、実際の事例をお見せしながらの戦略のご相談なども可能です。Web集客や広告マーケティング戦略に課題やお悩みがあれば、お気軽にご相談下さい。

この記事を書いた人:

キャククル編集部

キャククルは幅広い分野の「集客」に役立つ情報を発信するWebメディアとして、Zenken株式会社が立ち上げたWebメディア。「ひとりでも多くのお客さんが来るように」との願いを込めて、情報を発信しております。

これ以上は記事がありません

読み込むページがありません